«Au Bord» d’Angelo Tijssens: une quête éperdue d’affection

Dans une prose dépouillée à l’extrême, Angelo Tijssens évoque le chemin difficile d’un homosexuel à la recherche d’une étincelle d’amour.

Angelo Tijssens

Angelo Tijssens© Borgerhoff & Lamberigts

Celles et ceux qui ont vu les films Girl ou Close de Lukas Dhont, ou qui ont assisté à une représentation théâtrale de la troupe Ontroerend Goed, connaissent le talent de conteur d’Angelo Tijssens (°1986). Après le cinéma (en tant que coscénariste) et le théâtre, Tijssens ajoute une forme narrative à son répertoire: le roman. Même si ce premier ouvrage –intitulé Au Bord dans sa traduction française à paraître chez Julliard en mai 2023 (De Randen en version originale)– confine à la nouvelle par sa taille et sa focalisation sur un seul événement et un seul personnage principal.

La trame est relativement simple. À la mort de sa mère, un jeune homme retourne sur les lieux de son enfance, à la recherche de son amour de jeunesse. Son séjour fait remonter des souvenirs à la surface, d’une enfance difficile avec une mère alcoolique et tyrannique à la découverte progressive de son homosexualité.

Dès les premières pages, on comprend que l’amour n’a jamais été très présent dans la vie de cet homme. Sa première rencontre avec son orientation sexuelle se fait par ceux que sa mère nomme «les frères», et qu’elle prend en grippe et n’hésite pas à user d’insultes lorsqu’elle comprend qu’ils forment en fait un couple homosexuel. Le narrateur se met en tête qu’il s’agit de quelque chose de sale, de mauvais… De rage, sa mère balance par-dessus le mur qui sépare les deux jardins les colliers de perles colorées qu’il a reçus un jour en cadeau. Alors qu’elle vocifère, il parviendra à en sauver un… À l’école, ses camarades de classe le voient comme un cas social.

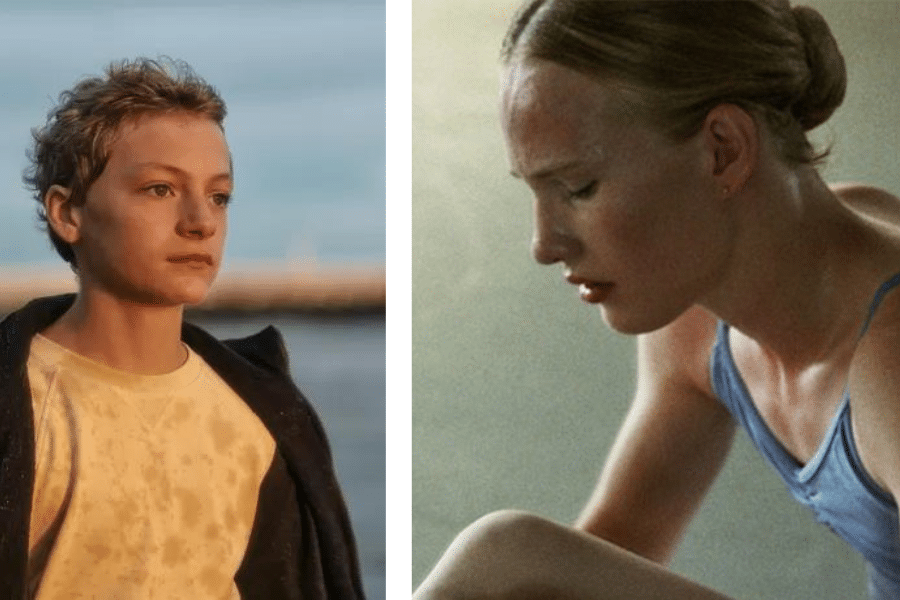

Angelo Tijssens a coscénarisé les films Close et de Girl réalisés par Lukas Dhont .

Angelo Tijssens a coscénarisé les films Close et de Girl réalisés par Lukas Dhont .Ses premières expériences sexuelles ne sont guère plus réjouissantes que les humiliations que sa mère lui fait subir. Dans les cabines d’une piscine, un gamin de son âge lui fait découvrir la branlette et la fellation, avec un homme plus âgé qu’il appelle «le bide». Il le reverra plus tard dans un snack-bar, un serveur, dont il reconnaitra l’odeur.

Une fois, une seule, avec un garçon dont le nom n’est jamais cité, il a eu l’impression de vivre quelque chose qui ressemblerait vaguement à de l’amour. Mais ça s’est vite terminé, parce que le bonheur, on voit ça à la télévision, dans les feuilletons. Et parce que la vie nous oblige à laisser ce qu’on a derrière nous… Pourtant, des années plus tard, notre narrateur se rend, sous une pluie battante, chez son amour d’enfance, à la recherche d’un peu d’affection, d’une once de chaleur, d’une lueur d’amour. Ou peut-être à la recherche de ce qu’il a laissé derrière lui.

Après les premières observations, les deux hommes se détendent. Lentement, le narrateur se dévoile, évoquant des épisodes de sa vie qu’il n’avait jamais abordés auparavant, parce que «ne pas parler de cicatrices est devenu une seconde nature». Il le laisse toucher ses cicatrices, les embrasser, et il s’abandonne.

Puis, les souvenirs assombrissent les retrouvailles. Le narrateur a connu d’innombrables hommes, alors que pour l’autre, leur relation a été la seule. Une gêne, une incapacité à communiquer, à exprimer ce qu’ils ressentent l’un pour l’autre, affleurent au fil des pages. Que savaient-ils alors? Que savent-ils maintenant? À quel point ont-ils changé? Dans quelle mesure sont-ils restés les mêmes? Comment le chemin respectif de ces hommes les a-t-il emmenés là où ils sont aujourd’hui?

Au-delà de l’histoire en elle-même, c’est le style et la langue qui rendent ce premier ouvrage remarquable. Tijssens utilise les mots avec parcimonie, une langue de phrases courtes et de mots simples. Il laisse beaucoup de place à l’imagination du lecteur, qui peut inventer sa propre histoire à partir des éléments qui lui sont fournis.

Tijssens ne mentionne aucun nom, aucune ville, aucune heure; tout le superflu est élagué, il ne reste que l’essentiel. Nous ne savons rien des apparences physiques des protagonistes, si ce n’est que le narrateur a un jour rasé ses cheveux longs pour ne plus être appelé «mademoiselle».

La prose est dépouillée à l’extrême. Le tout en devient envoûtant et méditatif, captivant

La prose est dépouillée à l’extrême, ce que l’on voit rarement en littérature néerlandaise et flamande. Le procédé peut rappeler les nouvelles de Raymond Carver, où le principe du show, don’t tell est appliqué à la lettre. Pas d’interprétation, pas de contexte. Le tout en devient envoûtant et méditatif, captivant, parfois poétique, souvent brutal.

Pour une première, ce roman court et brut, une centaine de pages à peine, sans numérotation –ce qui peut paraître un rien prétentieux, comme si même les numéros de page était superflu–, se révèle très prometteur. Tijssens parvient ici à maintenir la tension à la perfection. Nous sommes curieux de voir s’il parviendra à maintenir ce niveau sur un format plus long. À défaut, nous aurons dans tous les cas un excellent auteur de nouvelles. Ceux-là sont aussi les bienvenus dans la grande maison de la Littérature.

Angelo Tijssens, Au Bord, traduction par Guillaume Deneufbourg, éditions Julliard, 2023. La version néerlandaise, De Randen, a paru chez Borgerhoff & Lamberigts en 2022.

Extrait du roman «Au Bord»

Le goût du sang et l’odeur du plâtre humide. Un peu plus tôt dans la journée, avec un seau à moitié rempli d’eau tiède et une vieille éponge, tu as mouillé les bords du papier peint pour pouvoir le décoller plus facilement à la spatule –tout doucement, pour ne pas arracher un morceau de mur par accident. Le plâtre humide, son goût à l’arrière de ta langue, tu le sentiras encore souvent. Tu déménageras encore au moins neuf fois. Tout ce que tu possèdes à ce moment, tu le perdras. Tout ce qui te semble avoir de la valeur disparaîtra. Tu perdras peu à peu certaines choses de vue, tu en balanceras d’autres volontairement pour acheter de la nourriture ou des cigarettes ; d’autres encore, tu les brûleras, les donneras ou les abandonneras. Tu veux hurler mais tu n’y arrives pas car une main serre ta gorge. Une main qui t’écrase la tête contre le mur. Des carreaux de plastique noirs tombent par terre, scènes nocturnes d’une bande dessinée qui s’effrite sous tes yeux. Tu vois les carrés sombres, des restes de colle au dos, des restes de colle sur le mur, le temps qui s’est lentement frayé un chemin entre eux et l’humidité et les résidus de savon. Les gens qui vivaient dans la maison avant toi, un vieux couple qui n’a jamais eu d’enfants, avaient eu la bonne idée, en cette ère de progrès, de remplacer le vieux carrelage démodé par le matériau du futur: le plastique. Ils avaient aussi choisi le papier peint bleu-pastel que tu viens, des décennies plus tard, d’arracher au grattoir. Du sang ruisselle sur tes lèvres, sur ton menton, sur ses doigts. Tu entends l’écho de sa voix dans la pièce où les carreaux tombent. Tu n’as rien, tu ne vaux rien et tu n’es rien. Ça, elle n’arrête pas de le répéter, à tue-tête, que tu n’es rien. Ça résonne et l’eau se déverse maintenant par-dessus le rebord de la baignoire. Tu ne sais pas ce que tu as fait de mal mais peu importe. Tu agrippes son poignet, tu serres aussi fort que possible mais, comme si c’étaient des tenailles, on dirait que tu accentues encore la pression autour de ton cou. Tu entends de moins en moins, tu vois sa bouche s’ouvrir et se fermer. Tu sens l’odeur de la cigarette, le goût de la cigarette aussi, car elle te crache à présent au visage et lâche sa prise, tu cherches bruyamment de l’air, juste avant que l’arrière de ta tête ne vienne heurter le bord de la baignoire. Tu essayes très fort de ne pas pleurer alors que ta mère sort en trombe de la pièce, traverse ta chambre, dévale l’escalier, sort de la maison, monte dans la voiture, recule dans l’allée, jusqu’à ce que le silence revienne. Jusqu’à ce que tu te mettes à sangloter, à haleter, la gorge pleine de plâtre, les faux carreaux dérivent à la surface de l’eau devenue froide, comme des coquillages vides sur de l’eau saumâtre. Tu joins les mains en coupelle et tu te laves le visage. Tu poses un doigt sur ta lèvre, à l’intérieur de ta lèvre. Tu te rends compte que tu ne saignes pas et tu pleures encore plus. Tu réchauffes de la soupe sans allumer la lumière. Ton larynx te fait mal quand tu avales mais tu manges sans faire de bruit car on ne sait jamais. Tu t’allonges, la Belle et la Bête dansent sur tes draps mais tu fais semblant de dormir en espérant que tout sera bientôt fini.