Conrad Detrez: un Wallon limbourgeois entre révolution et littérature

Les auteurs renommés originaires du Limbourg belge ne sont pas légion. Parmi eux se trouve Conrad Detrez (1937-1985), une sommité de la littérature belge dont peu connaissent encore le nom. Bien que d’expression française, Detrez naquit en Flandre d’une mère flamande. Son univers littéraire était, lui aussi, profondément flamand. Une redécouverte de la vie et de l’œuvre de cette figure turbulente s’impose.

À la charnière des années 1970 et 1980, Conrad Detrez était un nom bien connu de la littérature. Ses romans se vendaient par dizaines de milliers et paraissaient en français, en anglais, en néerlandais et en portugais. Il apparut à la télévision française, et son œuvre retint jusqu’à l’attention du Time Magazine. En 1978, il décrocha en France le prestigieux prix Renaudot pour son roman L’Herbe à brûler. Pour les Français, Detrez était une figure éminemment intéressante, évoluant en marge des modes littéraires, et qui laissait parler son instinct poétique sans prendre de pose intellectuelle. De la même manière, peu ou prou, que les Flamands Hugo Claus et Louis-Paul Boon –et plus tard Dimitri Verhulst– seraient aimés aux Pays-Bas, Detrez puisait sa force dans une identité ostentatoirement non française et aux airs baroques.

Son roman «L’Herbe à brûler» a été récompensé du prix Renaudot en 1978.

Son roman «L’Herbe à brûler» a été récompensé du prix Renaudot en 1978.Comment ce Wallon limbourgeois issu d’un milieu modeste parvint-il si loin? Conrad Detrez était entré en littérature par un chemin de traverse. Vivre d’abord, écrire ensuite: cet adage était inscrit au plus profond de lui. Né en 1937 dans une enclave francophone de la province du Limbourg, il grandit dans la boucherie de ses parents. Si le village campagnard de Rukkelingen-aan-de-Jeker, non loin de Tongres et de Maastricht, appartenait à la Flandre, c’était à cause d’une méprise des Français qui avaient annexé la localité en 1795. Il faudra attendre 1963 pour que Rukkelingen-aan-de-Jeker soit rattaché à la Wallonie sous le nom de Roclenge-sur-Geer. Pendant les 133 ans d’appartenance des Roclengeois à la province du Limbourg, jamais il n’y eut de tensions: la langue véhiculaire y était le français et le Limbourg le tolérait (la seule tentative d’imposer le néerlandais fut à mettre au compte de l’occupant allemand lors de la Première Guerre mondiale).

J’ai été éduqué en français, mais je suis habité par l’imaginaire flamand aussi bien que wallon ou français

La mère de Detrez était une Limbourgeoise, fille de paysans du petit village de Millen. Detrez ne reniera jamais ses racines limbourgeoises. Les origines flamandes qu’il tenait de sa mère étaient intéressantes d’un point de vue littéraire, si bien qu’il reconnut plus tard que cette ascendance avait largement joué en sa faveur. «Quatre-vingts pour cent de mes lecteurs sont français», affirma Detrez en 1982. «Une des raisons de l’intérêt que le public français me porte vient de la coloration originale de mes livres. Cette coloration vient de mon métissage culturel, qui est double. D’une part, je suis né d’une mère flamande du Limbourg et d’un père wallon de Liège. J’ai été éduqué en français, mais je suis habité par l’imaginaire flamand aussi bien que wallon ou français.» (1) Il s’inscrivait ainsi dans la riche tradition des Flamands francisés qui avaient – surtout après la Seconde Guerre mondiale – coloré la littérature belge. «Des écrivains comme Charles de Coster ou Michel de Ghelderode, que je considère – même s’ils écrivaient en français – comme de forts tempéraments artistiques flamands, m’ont directement influencé. J’ai une profonde estime pour un homme comme Claus.»

Detrez en 1956 au collège d’Herstal, au deuxième rang au bout à gauche (avec un pull foncé). Au premier rang, le prêtre et enseignant vêtu d'une soutane noire est le Limbourgeois Jozef van Haelst. Les élèves venaient d’Herstal, de la vallée du Geer et même du Limbourg.

Detrez en 1956 au collège d’Herstal, au deuxième rang au bout à gauche (avec un pull foncé). Au premier rang, le prêtre et enseignant vêtu d'une soutane noire est le Limbourgeois Jozef van Haelst. Les élèves venaient d’Herstal, de la vallée du Geer et même du Limbourg.© Paul Letawe

Du séminaire à la guérilla

Étant jeune, Detrez rentra avec conviction dans les ordres et s’en alla étudier aux séminaires de Saint-Trond et de Louvain. Au séminaire bilingue de Saint-Trond (dans le sud de la province du Limbourg), l’atmosphère était spartiate et Detrez vivait essentiellement dans l’isolement. Il lisait alors déjà Camus et Sartre, alors que beaucoup de séminaristes flamands étaient des Limbourgeois de condition simple, peu au fait du monde alentour, et venus de petites écoles de village. À Louvain, en revanche, Detrez découvrit un univers très cosmopolite. Sa rencontre avec des étudiants sud-américains, surtout, bouleversa sa vision du monde.

La vocation de Detrez disparut en fumée et il partit en 1962 comme volontaire laïc au Brésil. Ce pays se trouvait à un tournant de son histoire: après avoir connu quelques années dorées de liberté politique et d’essor culturel, il plongeait dans l’abîme en prenant tout le monde de court. Pour éviter le chaos, une junte militaire prit le pouvoir en 1964.

L'ouvrage «Pour la libération du Brésil»

L'ouvrage «Pour la libération du Brésil»En même temps qu’il découvrit son homosexualité, Detrez entra dans la vie clandestine. En 1967, il paya une première fois le prix de son engagement. Il fut emprisonné par la police politique à Rio de Janeiro, puis contraint de quitter le pays. Après un exil involontaire en Europe, il retourna à São Paulo, où il entra en contact avec les cercles gravitant autour de Carlos Marighella, le chef de la guérilla brésilienne. Plus tard, il ira interviewer Marighella dans le plus grand secret, ce qui sera pour diverses raisons une expérience traumatique. Marighella fut abattu par la police peu après l’entretien. Detrez, rentré précipitamment à Paris, écrivit un pamphlet sur sa rencontre avec le Che Guevara brésilien. Le livre fut rapidement interdit par le gouvernement français, et l’auteur lui-même presque déclaré hors-la-loi. Une onde de choc se propagea dans le monde des lettres françaises, et vingt-trois éditeurs, parmi lesquels la quasi-totalité des grands noms, se soulevèrent contre l’interdiction. Collectivement, ils firent paraître une nouvelle édition de Pour la libération du Brésil.

Tabula rasa de la révolution

Le véritable passage de l’engagement politique à la plume se fit au Portugal, où Detrez travailla quelques années comme journaliste pour la radio belge francophone. C’était la période immédiatement postérieure à la révolution des Œillets, au milieu des années 1970, une période riche en événements turbulents dont Detrez se tint, curieusement, à large distance. Au grand étonnement de nombreux collègues, il marquait davantage d’intérêt pour la plage et les hommes portugais, qu’il jugeait sans pareils, que pour la révolution. La surdose d’idéologie accumulée dans ses années de militantisme l’avait laissé dans un état visible de torpeur.

Avec Paris, où il s’établira plus durablement en qualité d’écrivain, Detrez entretint une relation d’amour-haine. Être publié dans la Ville Lumière était essentiel d’un point de vue commercial, mais, cela mis à part, Detrez ne se sentait nullement Parisien de cœur. Il n’était pas à l’aise dans les salons littéraires, et beaucoup d’écrivains français lui semblaient vaniteux à outrance.

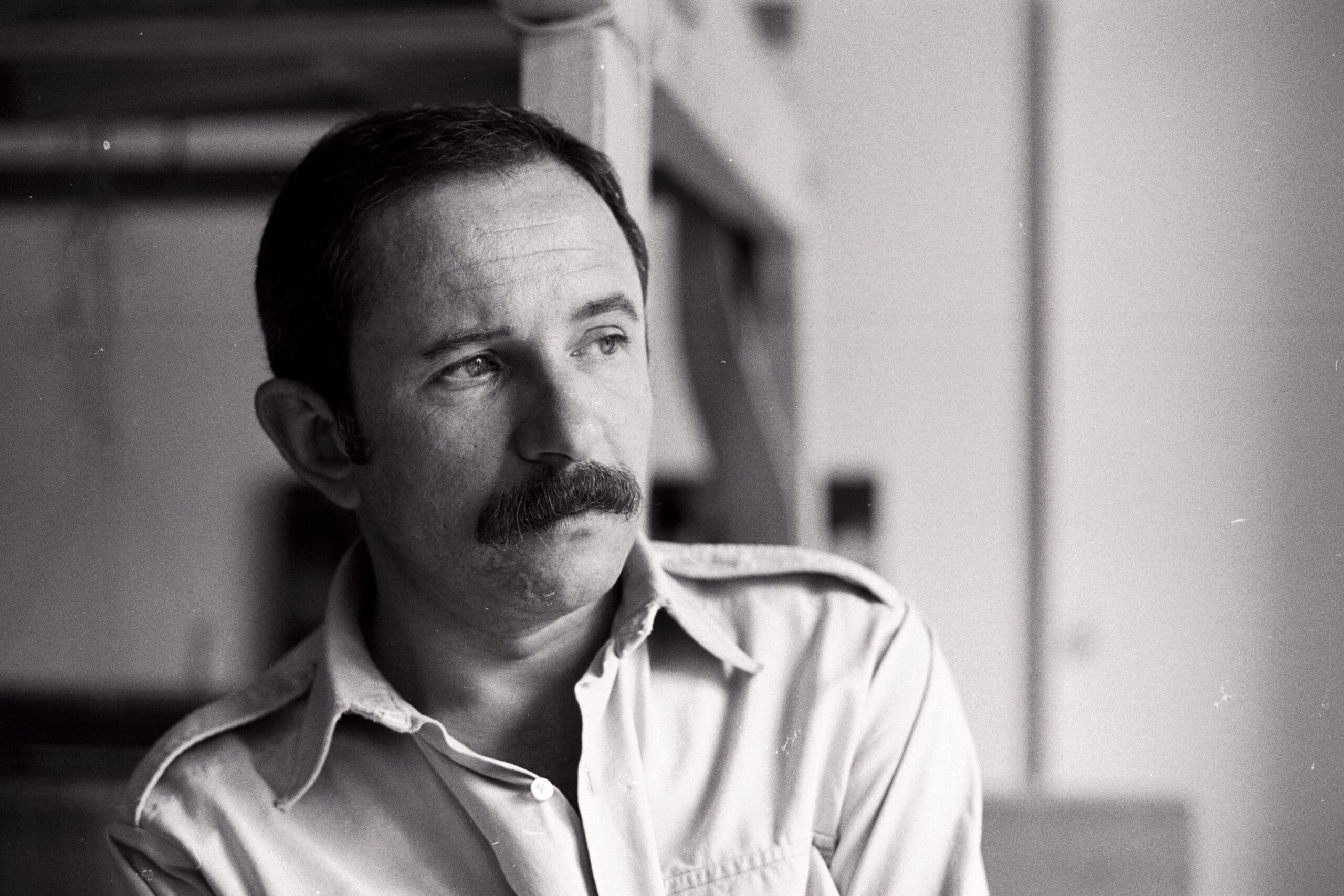

Detrez à Paris, 1978

Detrez à Paris, 1978© Christine Manessier

Ce n’est qu’en 1980, lorsque le régime militaire eut entamé son chant du cygne, que Detrez put retourner quelques semaines au Brésil. Peu avant, son roman L’Herbe à brûler avait été traduit en portugais. Jusqu’à la parution de cet ouvrage, Detrez était longtemps resté discret quant à sa vie de révolutionnaire au Brésil. Seuls les initiés savaient qu’il avait pris une part au moins passive à la révolte armée. Sur place, il avait attisé les germes la révolution, même si le soulèvement ne dépassa jamais le stade embryonnaire.

Pour relater cette vie, deux voies étaient possibles. Le livre de Detrez aurait pu être autoglorifiant et offrir un récit embelli de ses aventures de guérilléro urbain dans les métropoles de Rio et São Paulo – la triade marxisme-révolution-Amérique du Sud avait encore la cote dans les années 1970. Mais le personnage principal de son récit autobiographique fut un anti-héros mettant le lecteur face à la réalité des faits. Cette révolution en Amérique du Sud s’avéra un vaste échec sur le plan humain. Si nobles fussent leurs motifs, les révolutionnaires décrits par Detrez étaient des gens sectaires et coupés du monde.

Le livre était un reflet de la transformation personnelle de Detrez, qui n’embrassait plus la révolution et avait fini de s’enthousiasmer pour des régimes comme celui de Fidel Castro. Le marxiste-léniniste de la ligne dure s’était mué en un social-démocrate responsable.

Amour et haine pour la Flandre

La relation entre Detrez et la Flandre resta toujours pétrie de contradictions. En 1968 parut dans Le Monde un billet d’opinion signé de sa main dans lequel il défendait avec ardeur la flamandisation de l’université de Louvain. Mais il ne se montra pas toujours aussi amical à l’égard de la cause flamande. En 1975, il écrivit Les Plumes du coq, une satire du milieu étriqué et du catholicisme qu’il avait appris à connaître étant jeune homme en Flandre et qu’il haïssait toujours. Les Plumes du coq fut aussi le premier de ses romans à paraître en néerlandais.

La traduction néerlandaise de son roman «Les Plumes du coq»

La traduction néerlandaise de son roman «Les Plumes du coq»Sur la quatrième de couverture de cette édition, Detrez fit imprimer: «Je suis très heureux que ce livre soit désormais accessible aux lecteurs néerlandais et flamands, car je meurs d’envie d’outrager les ecclésiastiques de Flandre». Ce coup de boutoir avait de quoi marquer les esprits, mais force est d’admettre qu’il fut à peine entendu. En Flandre, surtout, le roman passa pratiquement inaperçu. Outre-Moerdijk, Vrij Nederland fut l’un des seuls journaux à commenter De veren van de haan, avec force louanges d’ailleurs. Het Parool salua De veren van de haan comme «un livre qui contribuera certainement à une idée plus nuancée de nos voisins du sud».

En mars 1980, Detrez fut invité à Amsterdam à l’occasion de la sortie de la traduction néerlandaise de L’Herbe à brûler, ce qui s’accompagna d’une petite querelle typiquement belge. La maison d’édition De Arbeiderspers voulait que la présentation du livre ait lieu à la maison de la culture flamande d’Amsterdam, laquelle y mit son veto: Detrez était un Wallon, et par conséquent persona non grata au sein de l’institution! Il fallut ainsi se reporter sur la Maison Descartes, le centre culturel de la France.

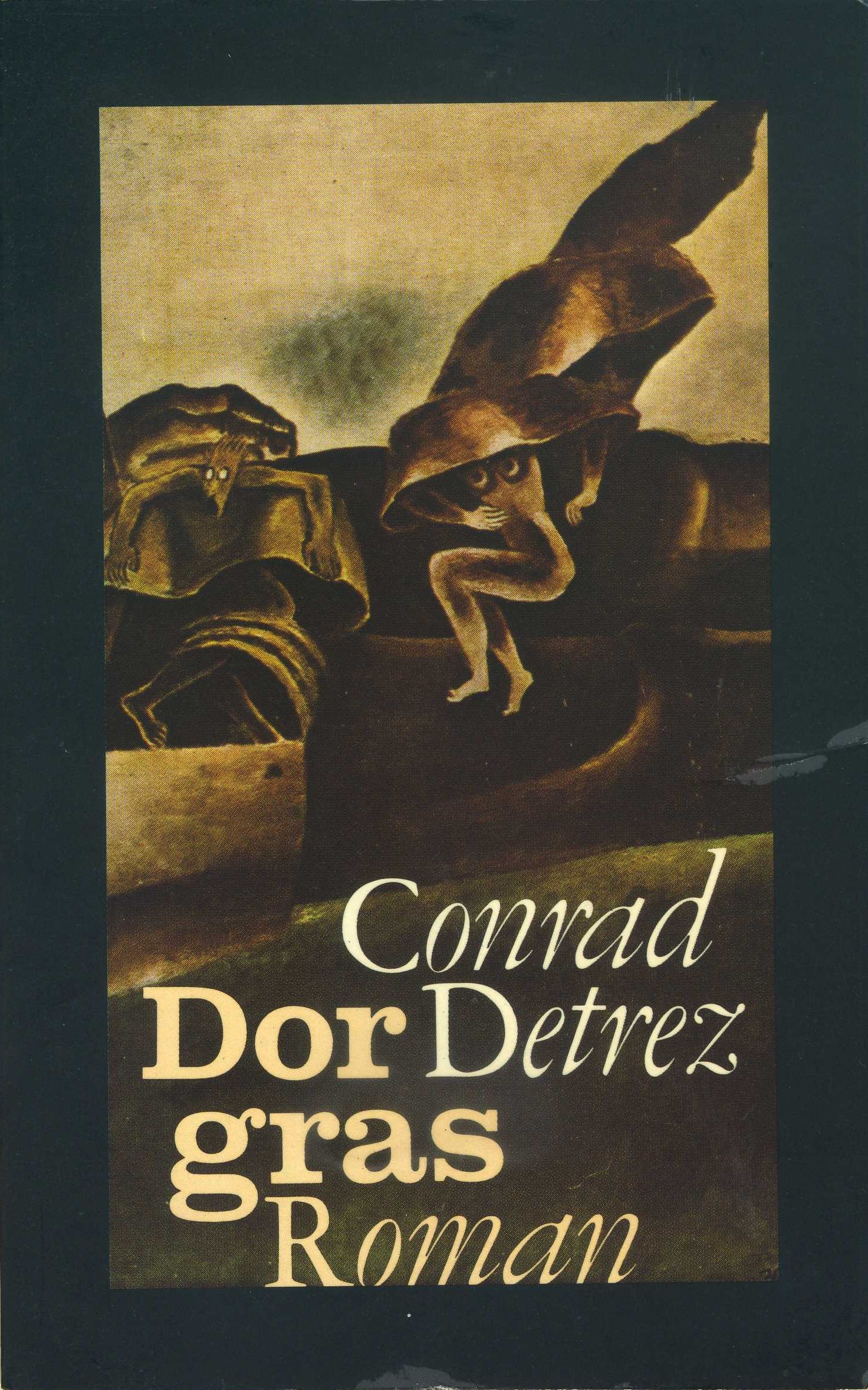

La traduction néerlandaise de son roman «L'Herbe à brûler»

La traduction néerlandaise de son roman «L'Herbe à brûler»Entre Detrez et la Flandre, l’équilibre continuait d’osciller entre haine provocatrice et amour tacite. En tant qu’écrivain distingué, Detrez se fit en toute discrétion membre de l’Association des auteurs limbourgeois. C’était une société relativement insignifiante, mais cette affiliation, qui perdura jusqu’à sa mort, avait toute son importance d’un point de vue symbolique.

La Belgique idéale se composait selon Detrez de deux régions opérant de la façon la plus autonome possible. Mais elles devaient garder leur porte ouverte l’une à l’autre. Le régionalisme culturel était pour lui signe de sectarisme. Detrez prit explicitement position à cet égard. En décembre 1979, il signa, avec d’éminents écrivains et artistes belges tels qu’Hugo Claus, Jef Geeraerts et Pierre Alechinsky, un manifeste contre le «cloisonnement culturel» des régions («Un manifeste d’artistes “belges” contre le cloisonnement culturel», Le Soir, 14 décembre 1979).

Un demi-euro pour toute une vie relatée

Sa relation tumultueuse avec la Belgique connut une fin abrupte lorsque Detrez prit la nationalité française en 1982. Sous la présidence de Mitterrand, il s’en alla représenter et stimuler la culture française au Nicaragua en qualité de diplomate. En 1979 avait eu lieu dans ce pays une révolution sandiniste qui semblait un lointain écho de la prise de pouvoir de la gauche à Cuba, vingt ans auparavant. Pour Detrez, l’expérience fut amère: Managua était une ville peu attrayante, la guerre civile couvait au Nicaragua, les sandinistes le décevaient lourdement, et lui-même tomba gravement malade. À Paris non plus, les examens médicaux ne furent d’aucun remède. Detrez appartiendra à la première génération de morts du sida en Europe.

Pour Detrez, la vie équivalait à une perte, de la même manière que chaque brin d’herbe était condamné, tôt ou tard, à disparaître. «En bas ses racines se dessèchent, / en haut se flétrit sa ramure. / Son souvenir disparaît du pays, / son nom s’efface dans la contrée.» Cet extrait de la complainte biblique de Job avait été le mot d’ordre de son roman primé L’Herbe à brûler. Hélas, ce devait aussi être son lot, en quelque sorte, car Detrez est aujourd’hui inconnu. Même en Belgique francophone, son étoile s’est éteinte. Dans l’aire néerlandophone, malgré deux excellentes traductions, il n’a jamais percé. L’auteur atterrit rapidement dans les rayons au rabais. «Conrad Detrez est mort, et sa vie magnifiquement relatée se trouve à la bouquinerie d’occasion De Slegte», signalait Mark Schaevers en 1987 dans De Morgen à propos de la traduction néerlandaise de L’Herbe à brûler (Dor gras, De Arbeiderspers,

Amsterdam, 1980). «Ce point d’orgue de l’œuvre de Detrez, couronné du prix Renaudot (excusez du peu), coûte à peine 20 francs.»

Un demi-euro. Même en 1987, c’était bien peu d’argent.