Entre Senne et Oder, 1914-1918: 22 août 1914

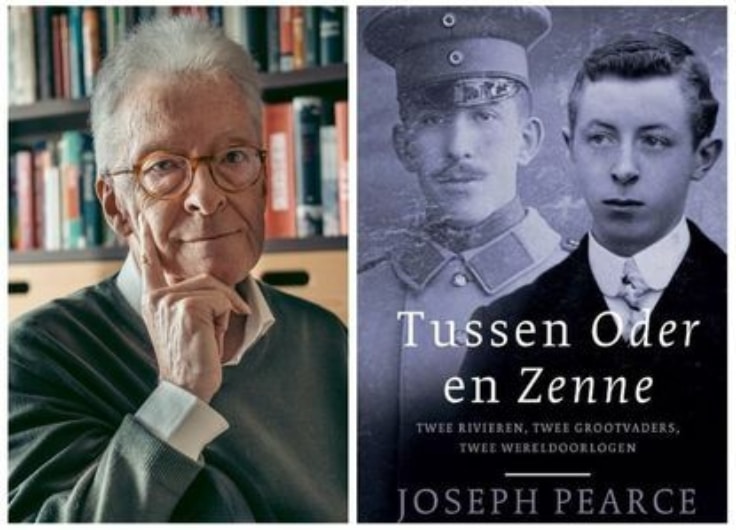

Dans Tussen Oder en Zenne (Entre Senne et Oder), Joseph Pearce s’attache à l’histoire de ses deux grands-pères: le Flamand Joseph Vandenbrande et le Juif-Allemand Felix Peritz. Pendant la Grande Guerre, les deux se sont retrouvés en posture d’adversaires; c’est cependant ce qui les rapproche que met en exergue Pearce dans son récit. Lisez sous la forme d’un feuilleton les pages consacrées à la période 1914-1918. Épisode 3.

22 août 1914

Les brancardiers ouvrent avec empressement les portes des ambulances, soulèvent hors du conteneur avec le plus de précautions possibles les civières où sont couchés les blessés, puis se précipitent avec leur chargement vers l’une des tentes de l’hôpital de campagne. Cela fait plusieurs heures déjà que les voitures de secours font d’incessants allers-retours. Elles avancent au pas sous le mugissement rauque de leur moteur. Après l’orage de la nuit dernière, le chemin reliant le champ de bataille à l’hôpital de campagne est parsemé de nids-de-poule remplis d’eau. Si l’auto est trop secouée et ballottée, les soldats souffrent encore plus. Au loin, rugit l’artillerie.

Samedi 22 août. Aux environs des villages de Rossignol et de Tintigny, dans la vallée de la Semois, les régiments des Onzième et Douzième Divisions sont engagés depuis midi dans de violents combats les opposant à des unités coloniales françaises. Pour le Onzième, c’est le baptême du feu. Les pertes s’accumulent. Il y a trop peu de brancards, trop peu de brancardiers, trop peu d’ambulances, trop peu de médecins, trop peu de tables d’opération, trop peu de chirurgiens. Ceux qui n’ont rien à faire, donnent un coup de main. Des musiciens de l’orchestre du régiment viennent à la rescousse, un grenadier s’appuie en boitant sur l’épaule d’un barbier, deux cuisiniers de campagne trimbalent un fauteuil où gît, inconscient, un officier.

Dans la tente d’accueil, Felix assure le triage. Chaque seconde compte. Il sait aussi qu’il doit être méticuleux. Des garçons crient de douleur, d’autres gémissent et se lamentent. Qui doit être envoyé dans la tente où l’on opère ? Qui souffre de blessures n’engageant pas le pronostic vital ? Les morts sont-ils vraiment morts ? Dès qu’il en est certain, il recouvre la dépouille d’un drap et ordonne aux infirmiers militaires de transporter le cadavre dans la tente où sont entreposés les morts. Un soldat, pâle comme un linge, s’agrippe à la manche de son infirmier, comme s’il comptait sur lui pour apprendre s’il allait s’en tirer. Quand le garçon appelle sa mère en sanglotant, mon grand-père récite en hébreu quelques versets de la deuxième prière des Dix-huit Bénédictions. « Toi, tu es grand pour toujours, Adonaï, toi, qui fais vivre les mortels en secours, tu es puissant pour sauver ; tu ressuscites les morts avec grande miséricorde, tu soutiens ceux qui tombent, tu guéris les malades. » Il déboutonne la veste de l’uniforme du malheureux. À son cou pend une chaînette avec une croix en argent. «Ich kenne nur Deutsche » a dit l’empereur, «je ne connais que des Allemands».

Pendant ce temps, les infirmières courent en tous sens avec des bandages et des couvertures, elles doivent être partout à la fois, ôter bottes et chaussettes, déboutonner les vestes d’uniforme et découper les pantalons, improviser des coussins avec de la paille et des tabliers roulés qu’elles placent sous la tête des blessés, prévoir des seaux près des tables d’opération, contenant de la morphine, de l’éther, du fil de suture, des ciseaux et des tissus. Les malheureux continuent d’affluer. S’il n’y a pas assez de place dans les tentes, les médecins de l’état-major font installer des tables d’opération en plein air. Les chirurgiens ne lèvent les yeux de leur labeur que pour faire signe à un soldat infirmier qu’ils en ont terminé avec le patient. Déblayer ! Au suivant ! Alors qu’ils essuient la sueur de leur front avec la manche de leur tablier taché de sang, un autre grenadier ou artilleur a déjà atterri sur leur table. Il faut continûment boucher les veines et les artères déchirées, enlever la saleté accumulée dans les plaies ouvertes, recoudre les doigts et les visages cassés, remettre en place les articulations et les os brisés, couper les chairs infectées, recoudre les blessures abdominales. Un seau à côté de la table recueille du sang, des morceaux d’os et des lambeaux de chair.

Quand le soleil s’est couché derrière les arbres de la forêt, le grondement des canons prend fin. Il est pourtant minuit passé quand pointe la dernière ambulance, les cônes de ses phares dansant dans l’obscurité. Elle transporte les blessés les plus mal en point. Cela a duré des heures avant que les ambulanciers aient pu les retirer du champ de bataille pour ensuite leur prodiguer les premiers soins dans une infirmerie provisoire et enfin les transporter par ambulance jusqu’à l’hôpital de campagne.

Sous la tente de la 1ʳᵉ compagnie médicale, Felix essaie de trouver le sommeil. Autour de lui, ses camarades passent la nuit à se tourner et à se retourner en ronflant. Comme le sommeil ne vient pas, il se lève de son lit de camp, sort de la tente et s’étire. Il s’est penché douze heures d’affilée sur les civières des blessés, il a le dos raide comme une planche. Il allume une cigarette. Le ciel est constellé d’étoiles, la forêt exhale l’odeur du feuillage mouillé et de la terre humide. Felix respire profondément, comme s’il voulait aspirer la paix du moment en humant l’air de la forêt.

La matinée avant que le Onzième ne livre combat, il s’était avancé jusqu’à la lisière du bois. Devant lui s’étendait un paysage paisible de prés, de fermes et de fourrés. Ici et là le clocher d’une église de village pointait au-dessus des toits de maisons de poupées. Quelque part dans un repli de la vallée coulait la Semois. L’avant-veille tout semblait sous contrôle jusque dans les moindres détails. Des médecins, des infirmières et des ambulanciers en grand nombre. Une machine efficace. Des tentes solides disposées en rangées bien ordonnées. Dans chacune des tentes, des lits de camp impeccablement alignés, des monceaux de draps immaculés, des couvertures et un équipement chirurgical qui aurait fait pâlir de jalousie les hôpitaux de Breslau. Après le petit déjeuner, tout le monde avait dû se rassembler pour une inspection des bottes. Un officier avait mis à l’écart d’un hochement de tête bourru tous ceux qui marchaient avec des bottes dont la semelle ou le talon étaient rognés. Il les avait ensuite envoyés chez le cordonnier du régiment. Puis avait suivi une inspection des cheveux. Lorsqu’un officier avait enguirlandé un soldat parce que sa houppe de cheveux raides ne lui convenait pas, le barbier avait agité ses ciseaux d’un geste provocant, comme s’il s’apprêtait à tondre un mouton. À peine quelques heures plus tard, les bottes s’enfonçaient dans des mares de sang et les ciseaux coupaient des tendons.