Astrid H. Roemer: «Le néerlandais finira par disparaître au Suriname, lentement mais sûrement»

Astrid H. Roemer est la première écrivaine surinamaise à recevoir, le 8 octobre 2021, le prix littéraire le plus prestigieux dans le monde néerlandophone: le prix des Lettres néerlandaises. Sa collègue autrice Tessa Leuwsha l’a interviewée à Paramaribo, où elles vivent toutes les deux. «Je ne revendique pas le territoire du Suriname comme une sorte de propriété nationale ou historique. Pourtant, nulle part au monde je ne suis aussi contente que dans mon pays natal.»

«Par ses romans, ses pièces de théâtre et ses poèmes, Astrid H. Roemer occupe une place unique dans le paysage littéraire néerlandophone.» C’est en ces termes que le jury a motivé la remise du prix des Lettres néerlandaises (d’une valeur de 40 000 euros) à Astrid Heligonda Roemer (Paramaribo, °1947). «Son œuvre est non conventionnelle, poétique et pleine de vécu. Roemer est en mesure de lier des thèmes inscrits dans la grande histoire récente, tels que la corruption, la tension, la culpabilité, la colonisation et la décolonisation, avec la petite histoire, l’histoire à échelle humaine», ajoute encore le rapport.

Astrid H. Roemer

Astrid H. Roemer© Sirano Zalman

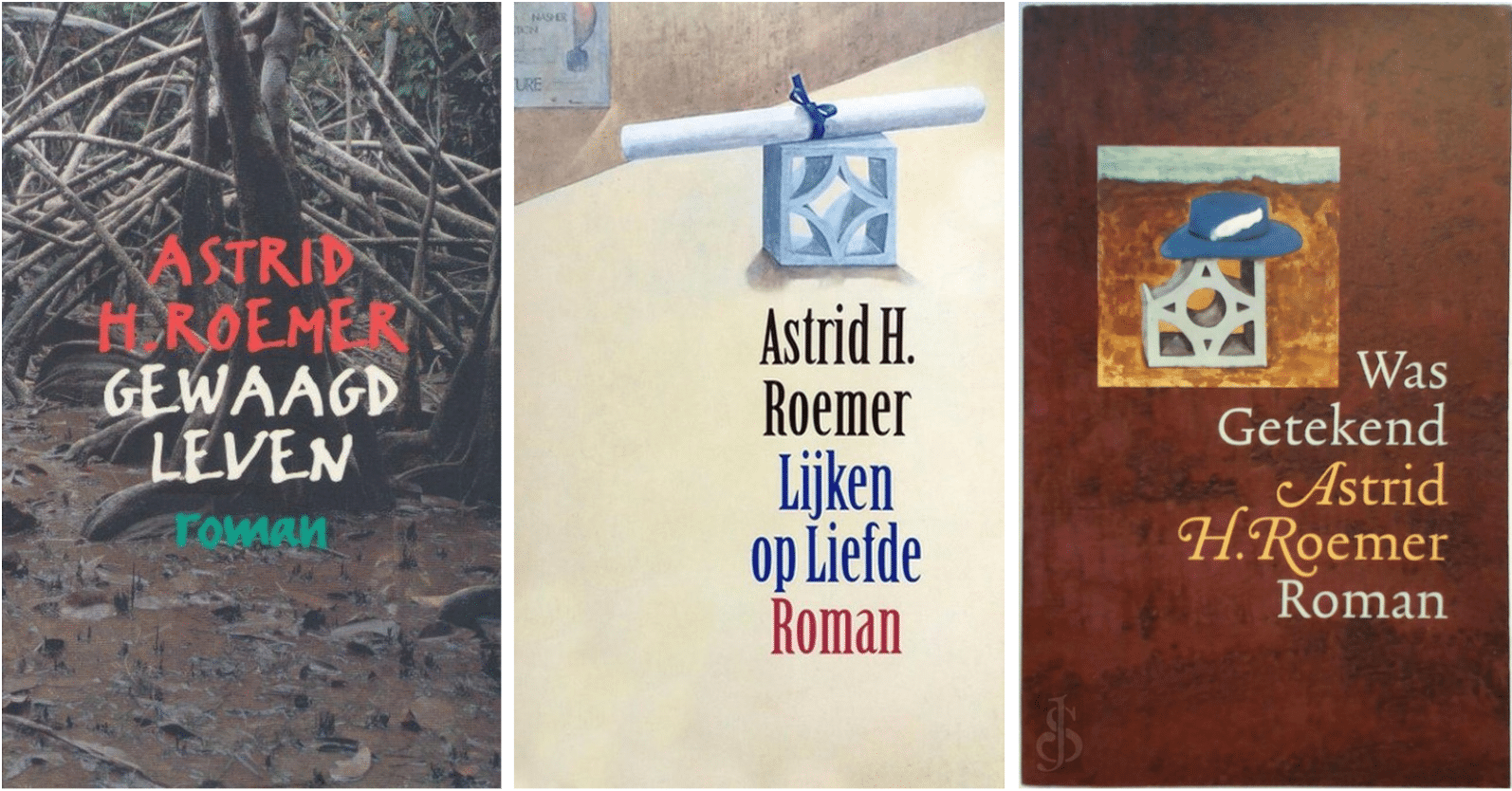

Roemer a débuté en 1970 en publiant sous le pseudonyme de Zamani le recueil de poésie Sasa: mijn actuele zijn (Sasa: mon être actuel). Elle a depuis publié d’autres recueils de poésie, mais aussi des romans et des pièces de théâtre. La prose narrative constitue la majeure partie de l’œuvre de Roemer, à l’exemple du livre par lequel elle a percé aux Pays-Bas en 1982: Over de gekte van een vrouw. Een fragmentarische roman (Sur la folie d’une femme. Roman fragmentaire). Son magnum opus

est la trilogie constituée par les romans Gewaagd Leven (Vie audacieuse, 1996), Lijken op Liefde (On dirait de l’amour, 1997) et Was getekend (Signé, 1998). Il s’agit d’une fresque sur le Suriname durant la seconde moitié du XXe siècle, notamment après le coup d’État de Desi Bouterse en 1980.

Après l’an 2000, Roemer a longtemps disparu de la vie publique et s’est installée tour à tour aux Pays-Bas, à Rome, à Paramaribo, à Édimbourg et à Gand. Ce n’est qu’en 2016 qu’elle est réapparue à des événements littéraires et autres. Cette année-là, elle s’est également vu décerner le prix P.C. Hooft pour l’ensemble de son œuvre. «Roemer combine l’engagement politique et l’expérimentation littéraire», écrivait alors le jury. «Le jury estime que cette combinaison conduit à des romans qui sont à la fois des contributions pointues et pertinentes au débat public, et des représentations littéraires complexes de l’histoire du Suriname.»

Depuis le Prix P. C. Hooft, elle a publié Liefde in tijden van gebrek: memoires van een thuisloze (L’Amour en temps de privation: Mémoires d’une sans-chez-soi, 2016) ainsi que les romans Olga en haar driekwartsmaten (Olga et ses mesures à trois temps, 2017) et Gebroken wit (Blanc cassé, 2019). Le roman DealersDochter (Fille de Dealer) devrait sortir à l’automne 2021. Dans ce livre, «un pays natal semble être un territoire qui jamais ne se laisse découvrir, comme il en va pour les liens du sang», peut-on lire dans la brochure de l’éditeur. Cette phrase indique que la migration et la famille seront au cœur de ce nouveau roman, soit des thèmes clés qui ponctuent toute l’œuvre de Roemer, à l’instar de l’orientation sexuelle, du racisme et de l’émancipation.

Tessa Leuwsha, autrice et journaliste, souhaitait rendre visite à Roemer à Paramaribo, où elle-même vit et où Roemer s’est à nouveau installée après la mort de sa mère en 2019. La situation préoccupante liée à la COVID-19 au Suriname a finalement voulu que cette rencontre prenne la forme d’une conversation écrite. Leuwsha a cependant transformé l’inconvénient de la distance en un avantage: vous lirez deux autrices qui communiquent comme si elles correspondaient par lettre. Par le truchement de l’écrit, le support qui leur est tellement familier. Dans les réponses, le style de Roemer est clairement perceptible dans le choix réfléchi des mots et dans l’utilisation spécifique des majuscules et des signes de ponctuation.

Tessa Leuwsha et Astrid H. Roemer

Tessa Leuwsha et Astrid H. Roemer© Sirano Zalman

TESSA LEUWSHA: Les lectrices et lecteurs sont de plus en plus nombreux à se familiariser avec votre œuvre. Que devraient-ils savoir sur vous pour vous comprendre et pour comprendre et interpréter votre œuvre?

ASTRID H. ROEMER: «Je lis avec beaucoup de plaisir des romans d’auteurs dont je ne sais absolument rien et je n’éprouve aucun besoin de savoir quoi que ce soit sur la vie personnelle des auteurs concernés. Chaque roman est une entité indépendante, et les lecteurs peuvent développer une relation avec celle-ci. Moi, en tant qu’autrice, je n’ai aucun rôle à jouer dans cette relation, en tout cas je l’espère.»

Non? C’est tout de même vous qui êtes à l’origine de votre œuvre, vous qui l’avez créée. N’y trouve-t-on pas beaucoup de vous-même?

«Je suis à coup sûr et à part entière la créatrice de mes romans, mais je ne sais pas si pour autant ils contiennent tellement d’éléments liés à mes expériences personnelles. J’en doute même. Ce que je sais, c’est que mon œuvre est nourrie de vécu, mais c’est là une question de compétence professionnelle. Pour interpréter un de mes romans, il n’est vraiment pas nécessaire de me connaître en tant que personne.»

Votre prose est portée par un style poétique non conventionnel qui semble émerger d’un sensoriel flux de la conscience et qui se caractérise par une ponctuation particulière. Vous avez été comparée à Virginia Woolf à cet égard. Quelle importance accordez-vous à votre style?

«J’ai été comparée à Woolf, à Marcel Proust, à Gabriel García Márquez et surtout à Louis Couperus natif de La Haye. Les critiques noirs me comparent à Alice Walker et à Toni Morrison. Mon style diffère d’un roman à l’autre. C’est au fil des créations que mon style s’est développé, comme un placenta qui évolue avec chaque enfant conçu et qui est donc toujours différent. Belle comparaison, non? C’est ainsi que je ressens les choses. Les connotations et les interprétations proposées par les lecteurs et les critiques sont surprenantes pour moi. Puis cela me fait plaisir aussi, bien sûr, d’être comparée à d’autres bons romanciers.»

C’est absolument une belle comparaison! Je reconnais ce que vous dites sur le style, même si beaucoup d’écrivains conçoivent le style comme une «main» en propre, immuable. Qu’en est-il des thèmes développés dans votre œuvre? Comment ont-ils évolué?

«Mes romans ne sont pas thématiques. Mes personnages vivent une vie bien remplie et dans chacune de ces existences il se passe des choses qui peuvent sembler thématiques, mais qui renvoient à l’habitat et à l’air du temps dans lesquels évoluent les personnages. Je m’immerge à fond dans les conditions de vie à tous les niveaux. Mes personnages sont généralement multi-ethniques, et cette qualité génère naturellement des confrontations qui sont en constante évolution chez moi. Cela s’applique également aux questions de genre, pour citer tout de même un thème.»

Dans Gebroken wit (Blanc cassé), votre plus récent roman, les personnages de la grande famille Vanta vivent à Paramaribo. Vous présentez Paramaribo comme étant une ville côtière et la décrivez de manière distante, comme une ville où la vie s’organise en fonction de la famille. Vous vivez vous-même au Suriname depuis un certain temps déjà. À quel point la ville de Paramaribo est-elle essentielle pour vous? Vous sentez-vous surinamaise, néerlandaise, citoyenne du monde? Dans quelle mesure votre littérature est-elle délimitée par des frontières?

«Paramaribo est ma ville natale et elle représente pour moi tout ce que nous appelons le Suriname. Enfant, durant les vacances, je voyageais régulièrement en bateau vers l’intérieur des terres avec la famille de ma marraine, la sœur de ma mère. Paramaribo résonne intensément dans mes romans, mais aussi dans la façon dont j’organise ma vie et dont je choisis mes amis. Paramaribo n’est pas seulement physiquement, mais aussi mentalement une réalité à laquelle je reviens toujours, dans les moments heureux comme dans les périodes d’inconfort. J’aime ma ville natale, la ville côtière de ma chère mère, où vibre aussi un arrière-pays de forêt amazonienne. Je me sens surtout Astrid Heligonda Roemer et peut-être surtout Terrienne. Mais j’ai quelque scrupule à me dire citoyenne du monde, car la portion de monde humain que je ne connais pas ou à peine est tellement grande. Mon œuvre est restreinte de par les barrières linguistiques, mais sur le plan relationnel, elle est sans frontières.»

Comment cela se passe-t-il d’être inspirée par votre pays natal où vous vivez de temps en temps, mais d’où vous vous absentez aussi pendant de longues périodes? En l’observant de l’extérieur, en l’appréhendant comme un matériau, le Suriname vous devient-il étranger? Est-ce un autre pays, est-ce votre pays?

«Je ne revendique pas le territoire comme une sorte de propriété nationale ou historique. Pourtant, nulle part au monde je ne suis aussi contente que dans mon pays natal. J’aime l’Europe et ce qui est européen; les prétentions des États-Unis me fascinent et les pays de l’Est ont mon admiration, mais le Suriname… sans le sou et sans ressources… un morceau de forêt tropicale vierge bordant la côte de l’océan Atlantique… cette terre enclavée… je suis tout cela, comme Bea Vianen l’a écrit un jour: SARNAMI HAI, quelque chose comme ça (“Suriname, je suis”, TL). Mais ne me demandez pas d’opérationnaliser “qui je suis” car j’en suis incapable!»

En fait, une grande partie de mon œuvre porte principalement sur l'espace dont diverses femmes disposent, et que souvent elles prennent, pour pouvoir exister

Les femmes sont au premier plan dans votre œuvre. Elles sont puissamment présentes, même dans leurs incertitudes. Les hommes, en revanche, se trouvent à l’arrière-plan et semblent mener leurs vies de manière plus instinctive, en faisant moins appel à leur intellect. Est-ce ainsi que vous concevez en effet les relations homme-femme?

«En fait, une grande partie de mon œuvre porte principalement sur l’espace dont diverses femmes disposent, et que souvent elles prennent, pour pouvoir exister. Je ne pense pas que nous, les humains, vivons instinctivement. Nous sommes vraiment des êtres pensants. Et il en va de même pour les femmes et les hommes dans mes romans et mes récits. Mais ensuite, j’entre dans le royaume de l’INTIMITÉ et là, l’irrationalité règne en maître. J’essaie d’articuler ce qui est parfois complètement incompréhensible. Le point de vue est avant tout celui d’une femme comme moi: une personne qui s’oriente de manière très large vers beaucoup de domaines MAIS qui est indéniablement femme. J’aime les hommes dans mes romans et la façon dont ils se fraient un chemin à travers leurs existences aux côtés des femmes qu’ils essaient d’aimer.»

Rien d'humain ne devrait m'être étranger et plus je vieillis, moins je suis encline à détourner le regard

En lisant vos romans antérieurs, tels que Over de gekte van een vrouw (Sur la folie d’une femme) et Een naam voor de liefde (Un nom pour l’amour), la formule «féminisme réaliste» m’est venue à l’esprit. Les personnages féminins sont conscients des limites de leurs relations, mais ne sont capables que dans une certaine mesure de les dépasser. L’inceste, les violences sexuelles, les grossesses non désirées, l’avortement: tout est présent, il semble même qu’il n’y ait pas d’échappatoire. Et pourtant ces femmes restent debout. À quelle réalité les expériences de vos personnages renvoient-elles?

«Je ne pense pas qu’il existe une réalité où les événements cités soient absents. Avant mes vingt ans, je n’avais jamais vu de neige, mais je n’ai jamais douté que la neige existait. Rien d’humain ne devrait m’être étranger et plus je vieillis, moins je suis encline à détourner le regard. Je me sens connectée à celles et ceux qui se battent pour leur liberté et qui développent ainsi de nouveaux et meilleurs modèles sociaux ainsi que des subcultures qui s’éloignent de la violence traditionnelle et souvent patriarcale.»

Pensez-vous vous être battue pour votre liberté?

«Je n’ai pas eu à me battre pour ma liberté parce que je n’entretiens jamais de relations avec des personnes susceptibles de me mettre en cage. Ni en affaires ni en amour ni en amitié. J’avais vingt ans quand j’ai définitivement quitté le nid parental pour partir vivre aux Pays-Bas, entièrement en accord avec ce que ma mère voulait. Ne pas choisir une vie de femme traditionnelle a été un choix libre qui m’a permis de rester indépendante au sens relationnel. Pour être honnête, j’ai quelquefois dû me libérer de mes propres impulsions à aimer une personne qui nuisait à mon bien-être. Mes proches, cependant, sont comme des bouées dans la mer: ils constituent une limite à mon indépendance du point de vue émotionnel et spatial: je ne peux pas partir à la dérive. Et c’est une bonne chose. J’aime mes parents proches.»

cela ne fait que 100 ans que le Suriname est en train d’émerger de la perplexité de ne pas être NÉERLANDAIS-EUROPÉEN, mais SUD-AMÉRICAIN

Dans Gebroken wit (Blanc cassé), cette couleur se reflète dans l’orgeade, la boisson surinamaise aux amandes, dans la couleur des objets et dans la couleur de peau des personnages qui portent en eux du blanc et du noir, exprimant ainsi le lien entre le Suriname et l’ancienne mère patrie des Pays-Bas. Le roman traite également de la structure au sein de la vie familiale souvent fragmentée au Suriname, où ce sont surtout les femmes qui façonnent la vie de famille lorsque les pères font défaut. Voyez-vous dans cette structure le résultat du colonialisme, de l’esclavage et du travail en servitude, soit des réalités qui ont brisé les familles? Dans quelle mesure les traces de ces réalités perdurent-elles dans votre œuvre et en vous-même?

«Partout dans le monde, ce sont principalement les femmes qui opèrent comme moteurs de la vie des ménages et même des familles au sens plus large. Les hommes sont bien entraînés à sauvegarder les structures. Il n’y a pas de familles fragmentées: pour moi, il existe différentes formes de famille. Et c’est bien ainsi. Chaque forme familiale a des faiblesses et des forces et c’est à nous d’être attentifs et vigilants, d’éviter que les choses ne deviennent incontrôlables par nos conseils, nos actions ainsi que nos ressources financières. Chaque type de famille est digne et uni. Après des centaines d’années d’oppression et d’exploitation de la flore, de la faune et des travailleurs esclaves, cela ne fait que 100 ans que le Suriname est en train d’émerger de la perplexité de ne pas être NÉERLANDAIS-EUROPÉEN, mais SUD-AMÉRICAIN. Essayer de s’intégrer sur et dans le continent prendra beaucoup de temps, mais aboutira à quelque chose de surprenant. Les diverses formes familiales qui se sont développées dans le contexte de l’esclavage à long terme et du colonialisme violent sont précieuses, et correspondent à notre société multi-ethnique. Cela ne m’inspire pas d’interprétations destructrices ni n’évoque de mauvaises expériences personnelles. Les Surinamiens sont la nation la plus jeune du monde et n’ont pas à commettre les erreurs qui affligent aujourd’hui la famille nucléaire occidentale: trop de divorces, trop d’addictions et une quantité immense de cruelles violences domestiques. Je pense que nous, les humains, cherchons encore comment donner forme à une société avec des espaces sûrs pour les femmes, leurs enfants et leurs maris, une société où les jeunes peuvent se rencontrer et apprendre à se connaître; et dans le monde entier, cette recherche progresse à tâtons, avec des erreurs et des ajustements, et avec énormément de violence contre les femmes et leurs enfants. Nous devons coûte que coûte toujours et partout rester vigilants et proposer de l’aide là où c’est nécessaire.»

Le Suriname devra-t-il, pour son intégration dans l’Amérique du Sud, renoncer à la langue néerlandaise?

«Il est évident que le néerlandais finira par disparaître, lentement, mais sûrement. Ce qui en reste en ce moment ne sert, tout bien considéré, à rien. Une langue doit permettre à une personne et à un groupe d’aller de l’avant, et cela ne sera pas possible avec le néerlandais. Même aux Pays-Bas, les gens se sentent obligés de choisir l’anglais comme seconde langue.»

Quel est votre espoir pour le Suriname?

« Ah. Je crains que le Suriname que je connais ne disparaisse lentement dans le passé. Je crains également que les préjugés et les intérêts ethniques, l’âcre pauvreté et d’autres retards ne créent des conflits de masse. Je souhaite aux jeunes une bonne et heureuse vie sur leur propre terre, mais je crains qu’ils continuent à chercher fortune ailleurs. Du point de vue intellectuel, mon pays natal a pour l’instant encore trop peu de choses à proposer aux jeunes. Peut-être trouveront-ils leur voie ailleurs, dans un autre pays d’Amérique du Sud. Mais où?! Dans un futur lointain, il me semble qu’il ne restera plus rien du Suriname que nous connaissons encore un peu aujourd’hui. J’espère me tromper. Ce qui est sûr, c’est que le territoire survivra en tant que magnifique forêt amazonienne.»

Vous écrivez en néerlandais. Quel est votre rapport à cette langue et à la variante que vous connaissez depuis votre enfance, le néerlandais du Suriname? Est-ce que d’autres langues résonnent dans votre tête lorsque vous écrivez, comme le sranantongo, la lingua franca du Suriname?

«J’écris en néerlandais et cette langue est ma langue maternelle. Le néerlandais du Suriname peut intervenir lorsque cela est approprié et significatif. Chez nous et dans notre famille, on attachait de la valeur au fait de s’exprimer dans un néerlandais correct. Il n’y avait aucune interdiction chez nous concernant le sranantongo: le sranan était utilisé dans les contacts avec d’autres personnes qui ne parlaient pas néerlandais. Et c’est toujours le cas. Jamais au grand jamais nous ne nous parlerons en sranantongo en famille. Le sranantongo est mon argot. Maintenant que je suis plus âgée et que ma chère mère n’est plus en vie, je veux parler de plus en plus sranan avec tous ceux que je rencontre. Peut-être est-ce là une forme de débauche. Ou peut-être juste ma nature d’être un peu irrévérencieuse…»

le néerlandais est et reste notre langue nationale pour le moment, en dépit de notre malaise à l’utiliser

Mon père ne m’autorisait pas non plus à parler sranantongo à la maison. Ne voyez-vous pas cela aussi comme une expression des effets du colonialisme? Le rejet de sa propre langue nationale?

«Pour moi, le sranantongo n’est pas la langue nationale du Suriname, mais une lingua franca. C’est drôle, mais néanmoins vrai: le néerlandais est et reste notre langue nationale pour le moment, en dépit de notre malaise à l’utiliser, en formulant l’excuse de parler du néerlandais surinamais. Le sranan est une langue populaire très expressive, plus une langue d’hommes qu’une langue de femmes. Je me sens virile quand je parle sranan. Ton père avait raison.»

Gebroken wit (Blanc cassé) se déroule dans le passé, dans un Suriname où quelqu’un écoute à la radio une pièce radiophonique et où un appel téléphonique international passe par un standard. Comment vous positionnez-vous dans le Suriname du présent?

«Je n’ai aucune idée de comment je me positionne actuellement au Suriname. Je pleure une femme qui m’a entourée de son amour pendant plus de soixante-dix ans en tant que ma chère mère. Je n’avais pas idée que la mort d’un parent pouvait laisser un tel vide dans l’existence des proches. Je suis confrontée à toutes les erreurs que j’ai commises. C’est bien ainsi. Gebroken wit se déroule simultanément dans le présent et le passé. Des centaines de personnes corrigent leur comportement et ajustent leurs relations après avoir lu mon roman Gebroken wit, et il en est allé de même pour mes autres écrits. Je suis heureuse de contribuer ainsi au développement d’un meilleur comportement et de relations plus aimantes entre toutes sortes de personnes. Je suis vraiment très fortement une PERSONNE DU PRÉSENT.