La Belgique, une petite Europe

La Belgique a depuis peu un gouvernement provisoire, de composition minoritaire, pour gérer la crise du coronavirus. Le pays va-t-il se désunir, ou est-il justement un laboratoire pour l’Europe?

Croix de bois qui commémore la «petite trêve» de la Grande Guerre.

Croix de bois qui commémore la «petite trêve» de la Grande Guerre.En bordure d’un champ dénudé au sommet d’une colline près du village de Ploegsteert, une croix de bois toute simple commémore la «petite trêve» de la Grande Guerre. Le 24 décembre 1914, les soldats britanniques et allemands ont chanté Noël, se répondant mutuellement du fond de leurs tranchées, dont ils sont ensuite sortis, hésitants, levant les mains en l’air, redoutant un tir meurtrier.

Ils ont traversé le no man’s land à la rencontre les uns des autres, se sont salués, ont troqué leurs cigarettes, entamé une partie de football. Leurs supérieurs n’ont pas tardé à réprimer cette «fraternisation avec l’ennemi». Mais l’acte de ces valeureux soldats est entré dans l’histoire comme une tentative précoce de formation d’une communauté européenne.

Même si son nom a une sonorité flamande, Ploegsteert se trouve en Wallonie. Depuis 1963. En échange de la région des Fourons, située à la pointe nord-est de la Belgique et qui devenait flamande, la Wallonie a reçu un petit territoire dans le sud-ouest profond. Le village de Ploegsteert fait aujourd’hui partie de la ville de Comines-Warneton, en néerlandais Komen-Waasten.

La Grand-Place de Comines-Warneton.

La Grand-Place de Comines-Warneton.© J.-P. Grandmont.

Mon propos est de partir en reconnaissance, de voir ce qui unit encore la Belgique. Un édile local appelle Comines-Warneton la plus belge de toutes les villes. La bourgmestre dit qu’elle se sent Belge à cent pour cent. Si quelque chose tient la Belgique unie, c’est peut-être ici qu’on le trouve. C’est peut-être bien ici également que l’on peut découvrir si la fraternisation européenne a encore sa chance en ces temps identitaires.

Car la Belgique est une petite Europe. Une construction politique multilingue à l’intérieur de laquelle l’esprit de solidarité entre communautés n’est pas particulièrement fort. Les sentiments nationalistes y interviennent pour beaucoup. Sans cesse, le combat fait rage sur la question de savoir si l’on peut se permettre de laisser l’argent du riche aller au pauvre ou si chacun doit se débrouiller seul.

Jean-Jacques Vandenbroucke.

Jean-Jacques Vandenbroucke.Il faut déplorer l’absence d’une conscience publique unanime qui impliquerait que les gens lisent les mêmes journaux, regardent les mêmes programmes de télévision, débattent des mêmes thèmes et des mêmes personnes. N’est-ce pas aussi vrai de l’Union européenne?

Chez Tabac XL, les vitres sont recouvertes de papier jauni. Tout aussi défraîchi, le Café des Douanes voisin est fermé et ne semble pas près de rouvrir. Ce sont les premiers immeubles que l’on voit lorsqu’on franchit le pont sur la Lys et entre dans Comines. Plus loin dans la rue également, rien que des maisons abandonnées et décrépites. Contrastant avec cette désolation, un porche grand ouvert donne sur un jardin luxuriant. C’est là que se trouve le bureau de l’avocat Jean-Jacques Vandenbroucke, l’homme qui, dans les colonnes de la revue francophone Wilfried, a qualifié Comines de la plus belge de toutes les villes; il a d’ailleurs été actif dans la politique locale pendant trente ans.

«Belgitude»

«Je vous invite à casser la croûte, vous devez avoir une petite faim», sont ses premiers mots. «Je vous montrerai aussi mon club de jazz», enchaîne-t-il. Tout à fait le cliché que nous avons des Wallons: très accueillants.

Mais voilà que je commets une faute en le disant Wallon. Car, comme il me le confie, il est le petit-fils d’un ouvrier flamand qui a été élevé en français. Passez le pont sur la Lys, et vous êtes à Comines, ville francophone. Un peu plus loin, vous avez Tourcoing et Roubaix. À la fin du XIXe siècle, ces villes constituaient le coeur de l’industrie textile européenne. À l’époque, beaucoup de Flamands sont venus habiter à Comines pour chercher du travail de l’autre côté du pont. Et Vandenbroucke d’expliquer: «La Flandre est aujourd’hui une des régions les plus prospères d’Europe. Mais en ce temps-là, elle était très pauvre».

Bart De Wever.

Bart De Wever.© M. Pieters.

Bart De Wever, le chef de file du parti nationaliste flamand N-VA, n’a pas hésité, l’année dernière, à lancer à l’adresse des francophones la cinglante remarque que les Flamands entretenaient les «passifs» électeurs wallons à coup de milliards de recettes fiscales. «En remontant dans l’histoire un peu plus loin que Monsieur De Wever», ajoute Vandenbroucke, «on voit que, depuis la naissance de la Belgique en 1830 jusqu’aux années 1960 du siècle dernier, la Wallonie était plus riche que la Flandre. Du fait que l’on a beaucoup investi en Flandre, que celle-ci a accès à la mer et que la Wallonie a perdu son industrie, la situation s’est inversée. L’économie de la Flandre est désormais plus forte que celle de la Wallonie. Est-ce une raison pour faire exploser le pays?»

L’avocat, dont le bureau est tapissé de vieilles affiches de jazz et de sobres toiles de maîtres, considère précisément comme un atout pour la Belgique les échanges culturels entre communautés. «C’est quelque chose de spécial que l’on nomme belgitude. Je sais que Monsieur De Wever ne veut pas en entendre parler. Mais je pense qu’il y a des Belges qui sont extrêmement attachés à cette notion sur le plan culturel. Écoutez le chanteur Arno, par exemple. Il parle français avec un accent ostendais. Je trouve ses chansons en français formidables. Pour lui, nous sommes une sorte de laboratoire pour l’Europe parce que nous possédons cette double culture.»

La remarque pourrait choquer, à présent que le chanteur de «putain putain, c’est vachement bien, nous sommes quand-même tous des Européens» est gravement malade, mais le septuagénaire Arno n’est-il pas un type de Belge en voie de disparition? Quiconque suit les médias flamands et wallons ne peut s’empêcher de constater qu’ils reflètent deux mondes différents. Les personnalités politiques ou autres célébrités qu’ils montrent ne sont pas les mêmes. La presse flamande ne juge pas utile de mentionner le principal prix littéraire francophone et vice-versa.

«Je suis un vieux Belge, mais je ne suis pas idiot, je vois que nous avons des systèmes d’information et des centres d’intérêt divergents», reconnaît Vandenbroucke. «Mais il existe encore des ponts; voyez la récente cérémonie de remise des Magritte, prix du cinéma francophone, où c’est une Flamande, Veerle Baetens, qui a décroché le prix de la meilleure actrice.» Au club de jazz Open Music, qu’il a créé il y a quelques années, notre avocat tient à faire jouer ensemble des musiciens de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles. Il a fondé une coopérative réunissant soixante-dix membres. Avec les capitaux qu’ils ont apportés, un ancien café où poussaient des arbres a été transformé en club de jazz. Fièrement, il me montre le résultat.

«C’est la seule fabrique de Belgique où on paie pour venir travailler». Ce que Vandenbroucke veut dire, c’est que même les bénévoles qui tiennent le bar pendant les concerts affichant régulièrement complet paient leur place, et lui-même, président de la coopérative, y va de sa poche. «C’est un rêve de nouvelle démocratie, une formidable démonstration que les citoyens peuvent prendre leur sort en mains.»

Nous mangeons au restaurant, car le pays n’est pas encore en confinement. Le chef français et son épouse russe présentent une cuisine de qualité, crêpes incluses. «Je ne me sens ni Français, ni Belge, mais heureux», dit notre hôte quand nous quittons l’établissement. Vandenbroucke apprécie, et renchérit: «Ce n’est pas parce que nous avons des façons différentes de voter, de manger, de faire l’amour que nous ne pouvons former ensemble une communauté». «Aussi longtemps que nous voyons ce qu’il y a de beau dans une double culture et que nous ressentons la solidarité comme une des plus grandes valeurs que nous puissions défendre, la nation belge a une valeur ajoutée.»

Laboratoire

Ce sont là des paroles auxquelles souscrit de tout coeur Alice Leeuwerck, qui, à 29 ans à peine, est la bourgmestre de Comines-Warneton. «Je me sens à cent pour cent Belge», dit-elle dans son bureau de l’hôtel de ville néogothique. «Mon papa est originaire de Poperinge, le pays du houblon, à une trentaine de kilomètres d’ici. Par ma maman, j’ai des racines flamandes. Je parle les deux langues, j’ai fait une partie de mes études en Flandre. Ma carte d’identité est rédigée en néerlandais. Je me sens attachée aux deux cultures, je lis des journaux flamands et francophones. J’assiste à des concerts d’un côté comme de l’autre. En tant que bourgmestre, je trouve très beau de représenter Comines-Warneton comme ville belge.»

La N-VA, précisément, ne cesse de proclamer que la Belgique se compose de deux démocraties, de deux communautés politiques formées par deux peuples différents. Aussi longtemps que l’autonomie ne peut se réaliser, le parti mise sur le «confédéralisme», une construction dans laquelle les États fédérés sont pour une large part autonomes et ne font plus cause commune que pour un nombre réduit de matières, telle la Défense.

Alice Leewerck.

Alice Leewerck.La bourgmestre de Comines ne veut pas de pareille formule. «Je trouve cela beaucoup trop dualiste», dit-elle. «Nous avons ici bien davantage en commun avec la manière flamande de vivre et de penser qu’avec celle des hebitants de contrées wallonnes éloignées. Je suis incapable de choisir entre Flandre et Wallonie. Je pense que Comines-Warneton est un laboratoire pour la Belgique.»

Un laboratoire, oui, mais où les expérimentations sont soumises à des règles fastidieuses. Après avoir été transférée de Flandre-Occidentale au Hainaut en 1963, Comines à de nouveau servi de monnaie d’échange pour Fourons en 1988. Concernant cette commune flamande, afin d’apaiser les querelles linguistiques, il a été disposé dans la loi que la minorité (wallonne) devait également être représentée au sein du collège et que l’unanimité était requise pour toutes les décisions. La délicate alchimie des équilibres impliquait un régime analogue pour la minorité flamande de Comines-Warneton.

C’était là, typiquement, un compromis à la belge. Pour endiguer les dissensions entre groupes linguistiques et tendances politiques, on a imaginé maints arrangements. La structure de l’État belge était entre-temps devenue un écheveau impossible à démêler, avec ses trois Régions – Flandre, Wallonie et Bruxelles – et trois Communautés – flamande, française et germanophone. Chacune de ces entités a un gouvernement et un parlement, avec une exception: la Flandre, qui a regroupé la Région et la Communauté. Il s’ensuit que seuls les spécialistes les plus avertis savent encore qui fait quoi et que bien des travaux font double emploi, à moins que, justement, ils ne se fassent pas. Avec, par exemple, quatre ministres qui ont compétence pour le climat et ne parviennent même pas à s’accorder pour présenter devant l’Union européenne un plan «climat» national digne de ce nom.

Dave Sinardet.

Dave Sinardet.Chaque Belge, ou presque, trouve cette lasagne institutionnelle indigeste. Et, à chaque tentative de servir un nouveau plat, cela va de mal en pis. Dave Sinardet, professeur de politologie à la Vrije Universiteit Brussel, nomme cela d’un terme-choc: le perpetuum mobile de la réforme de l’État. Ainsi qu’il l’explique lors d’un entretien dans une brasserie anversoise, le diagnostic constamment posé est que «le système est trop complexe, trop peu transparent, trop inefficient, trop coûteux. La solution est une réforme de l’État. Depuis des années, elle accapare toutes les énergies et tous les moyens. Et, après tant de souffrances, de pleurs et de grincements de dents, cela ne fait que devenir plus complexe. Une telle réforme de l’État doit venir d’un compromis entre une foule de partis. Jamais on n’aboutira au modèle parfait que l’on pourrait concevoir si on se concentrait sur l’essence même des choses.»

À Comines, cette complexité apparaît en petit. Même si plus aucun parti flamand ne se présente aux élections, les mesures adoptées en 1988 ont pour effet que l’opposition a toujours le droit de siéger au collège. Au conseil communal, Mme Leeuwerck a formé avec deux autres partis une alliance lui permettant d’avoir de justesse la majorité. Mais trois des six membres de son collège représentent l’opposition.

«Chaque lundi soir, je dois négocier, c’est chaque fois opposition contre majorité, trois contre trois», commente la plus jeune maïeure de Wallonie. «Des négociations pour un gouvernement fédéral, j’en mène toutes les semaines. Il nous faut trouver une solution, nous travaillons pour les citoyens.» Si, faute de consensus, un point n’est pas approuvé en collège, le conseil en débattra. La bourgmestre trouve sain que la population choisisse directement les édiles et que le conseil communal ait souvent un rôle important. «Comines est un laboratoire de la démocratie, et il travaille bien.»

Tout n’est cependant pas simple dans la politique cominoise. En octobre 2018, les chrétiens-démocrates de la liste locale Action ont obtenu plus de voix que la formation Ensemble de Mme Leeuwerck. Mais celle-ci a réussi à former une coalition majoritaire. La tête de file de l’opposition, Marie-Ève Desbuquoit, qui rêvait du maïorat, déverse aujourd’hui sa bile. Lors d’une allocution de nouvel an, elle a déclaré que la coalition actuelle est «contre nature», revancharde, isole son parti et refuse toute collaboration.

Slogan du parti Action.

Slogan du parti Action.Un lundi soir du mois de mars, je vais assister à la séance du conseil communal pour voir si le laboratoire de Mme Leeuwerck est encore bien actif. La coquette petite salle néogothique est pleine comme un oeuf. Un vieillard, obligé de passer toute la soirée debout et qui est venu voir son fils qui siège dans le camp du parti d’opposition Action, avoue spontanément être tombé sous le charme de la bourgmestre. Il la trouve «énergique et intelligente».

La tranche de politique locale que donne à voir le conseil de ce soir est un morceau de choix. Durant le tour de table en début de séance, un élu pose une question sur le coq du clocher de l’église qui s’est mis à vaciller dangereusement lors des tempêtes des dernières semaines. Un autre demande ce que fait la commune pour enrayer le coronavirus.

Tandis que les échevins d’Action, le regard fixe, restent muets et boudeurs, Mme Leeuwerck dirige les débats avec entrain et bonne humeur. La pièce de résistance de cette soirée: un système de primes pour les personnes qui souhaitent ouvrir dans la localité un commerce de détail, un établissement horeca ou un bureau. Cela se construit couche par couche, comme une lasagne, explique Leeuwerck. D’abord un fonds de départ de cinq cents euros, auquel s’ajoutent des primes spéciales pour un commerce qui s’installe au cœur d’une des entités de la commune, qui donne une nouvelle destination à un vieil immeuble désaffecté et qui démontre un effort sur le plan de la durabilité. Une lasagne goûteuse, pas comparable aux montages administratifs belges, enchaîne-t-elle non sans humour, et son plan emporte l’adhésion de l’ensemble des partis, y compris la formation d’opposition Action.

La Lys.

La Lys.© J.-P. Grandmont.

L’avenir montrera si l’on pourra de nouveau flâner agréablement dans les rues commerçantes de Comines. Mais une chose est certaine: c’est que cette jeune femme politique fringante et talentueuse, en qui les médias voient d’ores et déjà une future ministre, est de tous les coups. Exemple: le nouveau port sur la Lys, la rivière qui longe la cité et forme la frontière avec la France. La Belgique et sa voisine du sud s’emploient de concert à rendre les voies navigables du sud vers le nord accessibles à des bateaux de gros tonnage, et à creuser un canal reliant la Seine et la Lys. Comme l’indique Mme Leuwerck, «La Wallonie investit massivement à Comines-Warneton. Nous sommes la seule ville wallonne située sur l’axe entre Paris et les ports de la mer du Nord. Notre région est appelée à devenir un pôle économique important».

Une

«aberration»

À soixante kilomètres de Comines, quelqu’un place le développement de la région dans une perspective plus large. Il s’agit de Jean Bourgeois, professeur d’archéologie à Gand et membre du cercle d’histoire de Comines-Warneton. Dans son bureau, garni de photos de la chaîne de montagnes de l’Altaï, en Russie, où il étudie des tumuli funéraires de la période glacière, il raconte les fluctuations qui ont marqué l’histoire politique et économique de la région dans laquelle il réside. On y a jadis parlé un dialecte picard. La contrée s’est flamandisée pour la première fois à la fin du IXe siècle quand elle faisait partie du comté de Flandre. La plus forte vague de flamandisation est apparue un millénaire plus tard, lorsque l’industrie textile du Nord de la France était florissante. Mais le déclin de cette industrie a entraîné le départ des ouvriers flamands, et le français a pris le dessus.

Jean Bourgeois.

Jean Bourgeois.© «UGent».

Dans sa propre existence aussi, Bourgeois a fait en quelque sorte la navette entre les langues. Il est né au Congo, où il a parlé français. Dans les jours mouvementés qui ont suivi l’indépendance, en juillet 1960, il a été évacué vers la Belgique. Le jeune Jean est alors allé à l’école à Gand, ville néerlandophone. Vers l’âge de dix ans, il est repassé au français car son père a repris le restaurant de ses parents à Warneton. À dix-huit ans, il est parti faire ses études supérieures à Gand, et il y est resté quelque temps. Mais il n’a pas cessé d’être attaché à la région où il avait habité à l’époque de son école secondaire. «Je me sens toujours Warnetonnois. Quand je me rends aux réunions et que je vois ce paysage dans la lumière jaunâtre du soleil rasant d’hiver, j’éprouve comme une sensation de rentrer chez moi.»

Peut-être était-ce nécessaire pour apaiser la querelle linguistique. N’empêche: Bourgeois considère comme une «aberration» de la part de la Belgique d’avoir matérialisé dans la constitution la limite entre zones territoriales où la langue officielle est tantôt le français, tantôt le néerlandais. «Comme si l’on délimitait le territoire d’une espèce animale. Nous sommes les seuls au monde à avoir procédé de la sorte.»

Dans les années 1980, la question de la langue a agité les esprits à Comines. Les flamingants, suscitant l’ire des Wallons, y ont créé une école néerlandophone. «À un moment donné, les gens qui lisaient les journaux ont eu l’impression que la région était une sorte d’Irlande du Nord», raconte Bourgeois. Avec son cercle d’histoire, il a alors organisé un congrès. Des confrères gantois sont descendus à l’hôtel-restaurant de ses parents. Et il raconte en riant : «Ils n’osaient pas parler néerlandais et demandaient dans un français hésitant si une chambre était libre.» Le conflit linguistique s’est aujourd’hui apaisé, Comines-Warneton est francisé. Mais le problème n’est pas éliminé pour autant.

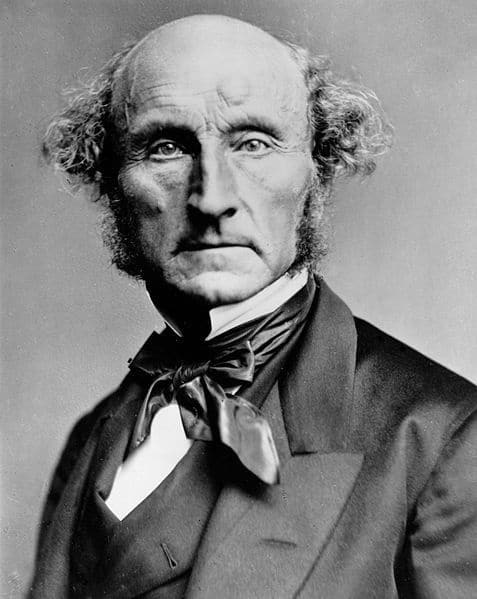

John Stuart Mill.

John Stuart Mill.Parce que, selon le credo du philosophe John Stuart Mill, la langue est un ingrédient tellement essentiel pour la formation d’une communauté politique: «Au sein d’une population sans conscience identitaire, en particulier si elle lit et parle des langues différentes, l’opinion publique solidaire indispensable au fonctionnement d’une démocratie représentative ne peut exister.» Aux Pays-Bas, peut-être parce que le droit de parler sa propre langue n’y a jamais été contesté, on est tout disposé à estimer que pareille question est facilement balayée par l’avènement de l’anglais. Mais Bourgeois ne croit pas à l’anglais comme lingua franca: «Ma culture est francophone. Lorsque je suis venu étudier à Gand, tout le monde était fan du chanteur néerlandais Boudewijn de Groot et du poète Jotie T’Hooft, lequel était mort très jeune. Je n’en avais encore jamais entendu parler. Mon univers était fait de Maxime Le Forestier, Brel et Brassens, ou d’autres qui chantaient en français.»

«Finir sur une île»

«Une de nos grosses erreurs a été de ne pas suffisamment nous brancher sur la langue de l’autre», estime aussi le politologue Sinardet. «Du côté francophone en tout cas, c’est catastrophique. Dans les écoles de Wallonie, l’enseignement d’une seconde langue ne commence qu’en première année du secondaire. De plus, il faut d’emblée choisir entre le néerlandais et l’anglais, un choix criminel. En Flandre, la connaissance des langues régresse à vue d’oeil. On peut naturellement alléguer que tous les Européens ne sont pas tenus de parler la langue les uns des autres pour faire fonctionner l’Union européenne, mais, si l’on veut maintenir une démocratie fédérale composée de deux grandes communautés linguistiques, connaître la langue de l’autre aide certainement.» En tant qu’enseignant, Bourgeois se rend chaque jour compte que le manque de connaissance de la seconde langue creuse un fossé culturel. «Quand je raconte à mes étudiants quelque chose qui vient de l’autre côté, que ce soit d’un point de vue géographique, historique ou politique, ils ne savent tout simplement pas», dit-il. «Ils sont incapables de citer un homme politique, à moins qu’il n’y en ait un qui a fait quelque chose de travers. À l’inverse, mes collègues wallons ne connaissent plus les personnalités du monde politique flamand. Sauf Bart De Wever, cela va de soi, parce qu’il a déjà pas mal irrité les Wallons.»

Paul Magnette.

Paul Magnette.© A. Delepinne.

Fin février 2020 encore, le leader des nationalistes flamands en a remis une couche. «La Belgique est morte, depuis dix ans déjà. Ce pays est fini. Totalement fini», martelait-il. C’était la réaction de Bart De Wever à la décision du président des socialistes wallons Paul Magnette de mettre fin aux négociations avec la N-VA. Les élections du 26 mai 2019 avaient débouché sur une véritable impasse. La N-VA est première en Flandre, tout comme le Parti socialiste en Wallonie. Sans ces deux formations, qui ne cessent de se diaboliser mutuellement, il est extrêmement difficile de constituer une majorité. En Flandre, les autres partis se montrent frileux quant à la participation à un gouvernement sans la N-VA. Dans une telle équipe, les partis flamands représenteraient une minorité de la population néerlandophone. Ils craignent que l’électeur ne les sanctionne lors d’un scrutin ultérieur et que le parti d’extrême droite Vlaams Belang ne tire les marrons du feu.

Même le profond désarroi dans lequel l’épidémie du coronavirus a plongé le pays n’a pas suffi pour que les antagonistes enterrent provisoirement la hache de guerre. Bart De Wever a voulu afficher une stature d’homme d’État en s’offrant à devenir Premier ministre au sein d’un gouvernement d’urgence avec le PS. Du côté wallon, cela a été perçu comme une tentative d’exploiter la crise du coronavirus pour prendre le pouvoir et poursuivre le démantèlement de la Belgique. Après l’achoppement des négociations, les politiques de chaque camp linguistique se sont rejeté mutuellement la faute en des termes d’une rare agressivité. Le président des socialistes flamands a tweeté son «dégoût» de voir certains politiciens se battre exclusivement pour leur propre parti alors que des gens sont contraints de lutter pour vivre. Le président des libéraux francophones, lui, trouvait surréaliste de vouloir poursuivre plus avant la régionalisation du pays au moment où l’unité nationale est plus que jamais indispensable.

Sophie Wilmès.

Sophie Wilmès.© D. Caumiant.

Afin de contenir la crise, un nouveau gouvernement a été formé à titre temporaire. La Première ministre du gouvernement d’affaires courantes, Sophie Wilmès, reste en place et bénéficie de divers pouvoirs spéciaux. Les partis siégeant dans son équipe totalisent 38 des 150 sièges de la Chambre des Représentants. Une bonne raison pour les meneurs de la N-VA de contester la légitimité de ce cabinet. Sans compter leur irritation de voir l’Europe s’apprêter à donner deux tiers du budget corona à la Wallonie alors que le nombre de victimes du covid-19 est plus élevé en Flandre.

Personne n’entrevoit une solution structurelle, Bourgeois pas plus que quiconque: «Je ne fais pas de politique, mais je vous livre mon sentiment: la Flandre et la Wallonie ont été poussées à s’éloigner tellement l’une de l’autre qu’il est devenu impossible d’un point de vue historique de recoller les morceaux.» Personnellement, de père wallon et de mère flamande, Bourgeois se sent tout à fait Belge. Mais il craint qu’un trop large fossé se soit creusé entre les communautés linguistiques. «Ce que j’estime le plus regrettable, c’est de voir se dessiner une évolution vers l’isolement, chacun devenant autre. Il ne vous restera bientôt plus que votre rue, votre côté de la rue, vos proches voisins, puis plus rien que vous-même. Ce qui me dérange le plus dans cette évolution, c’est que nous rejetions ceux qui sont un peu moins bien lotis et que nous en arrivions à finir seuls sur une île.»

Circonscription électorale fédérale

N’y a-t-il aucune chance d’enrayer le processus? Depuis des années, Dave Sinardet plaide avec un certain nombre de confrères pour ce qui s’appellerait une circonscription électorale fédérale. Actuellement, les Flamands ne peuvent voter que pour des Flamands. «Le 26 mai, je n’ai pas pu accorder ma voix au parti dont était issu le Premier ministre», remarque Sinardet. «Si j’estimais que Charles Michel avait très bien rempli son rôle, je ne pouvais voter pour son parti. Si je trouvais qu’il n’avait rien fait de bon, je ne pouvais pas non plus l’exprimer. Les partis politiques peuvent diriger l’ensemble du pays mais ne doivent rendre des comptes qu’à la moitié.»

Charles Michel.

Charles Michel.Du point de vue de la démocratie, c’est malsain; la conséquence est que les hommes et femmes politiques ne s’efforcent de plaire qu’à l’électorat de leur propre groupe linguistique. Pour que cela change, Sinardet et consorts souhaitent que les électeurs de tout le pays puissent élire une partie de leurs représentants au parlement. Selon Sinardet, «cela résoudrait un des problèmes essentiels, la diabolisation réciproque». Et il enchaîne: «Je suis également partisan d’une circonscription électorale européenne. Je pense que nous souffrons du même déficit démocratique au sein de l’Union européenne.»

La faiblesse de la Belgique est en même temps une force, estime le politologue. Gardons à l’esprit la vieille idée selon laquelle le bon fonctionnement d’une démocratie passe par la possibilité de débattre des questions de société publiquement, au vu et au su de toute la population. Le problème est que cette idée est née à l’époque de la prédominance de l’État-nation, quand ce dernier réunissait toutes les compétences de décision pour l’ensemble des citoyens. Cette époque est révolue. Bien des pouvoirs ont été déplacés vers des forums de décision transnationaux, l’Union européenne, l’Organisation mondiale du Commerce. Le monde est soumis à une globalisation sur le plan économique. Cela signifie qu’un contre-pouvoir politique doit s’organiser à un niveau plus élevé. Et que, de ce fait, le concept de la sphère publique du débat doit lui aussi être revu.

«Nous devons nous mettre à la recherche de nouvelles formes de légitimité démocratique pour des constructions telles que l’Union européenne», indique Sinardet. «Dans cette perspective, la Belgique n’est peut-être pas une faute de construction, mais un laboratoire où il est possible d’expérimenter comment reconsidérer la sphère publique du débat à l’échelon d’un monde postnational.»

La Belgique, champ d’expérimentation pour l’Europe? L’idée ne manque pas d’attrait. Mais quant à savoir quelles expériences passionnantes peuvent y être menées, les espérances sont minces. «Trop minces, hélas», reconnaît Sinardet. «Une circonscription électorale fédérale peut constituer une expérience intéressante. En cas de succès, elle peut inspirer l’Europe.» Belle idée, donc, mais on ne semble pas s’en rapprocher, que ce soit en Belgique ou à l’échelon européen. Et d’ajouter: «Le jour où j’ai lancé cette idée, il y a environ dix-sept ans, on m’a regardé comme un universitaire dans sa tour d’ivoire. Aujourd’hui, cette suggestion a reçu différents appuis, d’intellectuels, de journalistes. Elle a sa place dans le débat public, quoiqu’elle n’ait pas encore recueilli l’adhésion d’une majorité.»

© J. Warnand.

Bourgeois, lui aussi, est un chaud partisan de cette idée. Il ne la croit cependant pas réaliste. «On peut rêver, mais cela ne se fera jamais.» Pour lui, le divorce économique et mental entre la Flandre et la Wallonie est un fait. «À un moment donné, les Flamands ont dit: nous sommes les riches, eux les pauvres. Ajoutez à cela l’effet Lombardie et l’effet Catalogne. On ne veut plus de cet «autre». Et Bart De Wever s’embarque, plein aux as, vers la frontière pour exhiber «tout l’argent que nous dépensons pour la Wallonie». Dans le même temps, des personnalités politiques se plaignent de voir la totalité des fonds européens pour le climat aller au Hainaut tandis que la Flandre ne reçoit rien. Dans ces conditions, on n’avance pas. Et ce n’est pas près de changer.»

Malgré tout, Bourgeois ne voit pas pour tout de suite l’éclatement de la Belgique. Ni les Wallons ni les Flamands ne tiennent à renoncer à la ville de Bruxelles, atout majeur sur le double plan économique et politique. Et puis, que faites-vous des institutions communes?

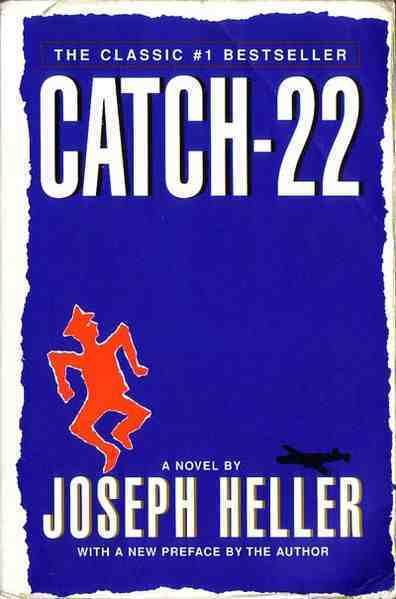

La Wallonie et la Flandre ont été poussées à se séparer, mais un pays ne se scinde pas si facilement. «Un vrai Catch 22», dit Bourgeois. «On ferait déjà un pas en avant si, de part et d’autre, on critiquait moins le camp d’en face. Mais il y a de ces discours démagogiques qui font recette sur le plan électoral. Honnêtement, je ne sais pas où cela aboutira. Dans un monde où l’intolérance ne fait que croître, il se pourrait bien que les choses prennent un jour une tournure sérieuse.» La seule chose que nous puissions provisoirement espérer, en Belgique, en Europe, c’est qu’une nouvelle génération d’hommes et de femmes politiques de la trempe d’Alice Leeuwerck sorte des tranchées, cherche à comprendre l’autre et s’attaque aux problèmes dans la bonne humeur.