La coopération transfrontalière dans l’enseignement supérieur: le choix du cœur ou de la raison?

La mission de l’enseignement supérieur flamand s’articule autour de trois axes: l’enseignement, la recherche et la valorisation socioéconomique. En œuvrant à ces objectifs, les établissements d’enseignement supérieur contribuent à façonner la société et, souvent aussi, à repousser les frontières. Pourtant, la coopération transfrontalière entre la partie néerlandophone de la Belgique et le nord de la France ne va pas sans peine.

La coopération internationale procure de nombreux avantages à l’enseignement supérieur. Des études montrent que repousser les frontières permet, bien sûr, d’améliorer la maîtrise des langues étrangères, mais aussi de renforcer les capacités de recherche, de mieux se spécialiser, de stimuler l’acquisition des «compétences du XXIe siècle» et, enfin, de favoriser la croissance économique. Or, en Flandre, les frontières ne sont jamais bien loin, de sorte qu’il suffit pour ainsi dire de tendre la main pour cueillir les fruits de la coopération internationale.

© Interreg

La distance ne constitue donc pas un obstacle et, sur le plan financier aussi, de nombreuses mesures d’aide existent pour favoriser la coopération transfrontalière dans l’enseignement supérieur. À cet égard, l’Europe joue un rôle moteur. Son initiative la plus connue est sans doute Erasmus+, surtout pour les échanges d’étudiants. Mais l’Union européenne encourage également une vaste coopération socioéconomique, notamment par le biais du programme Interreg.

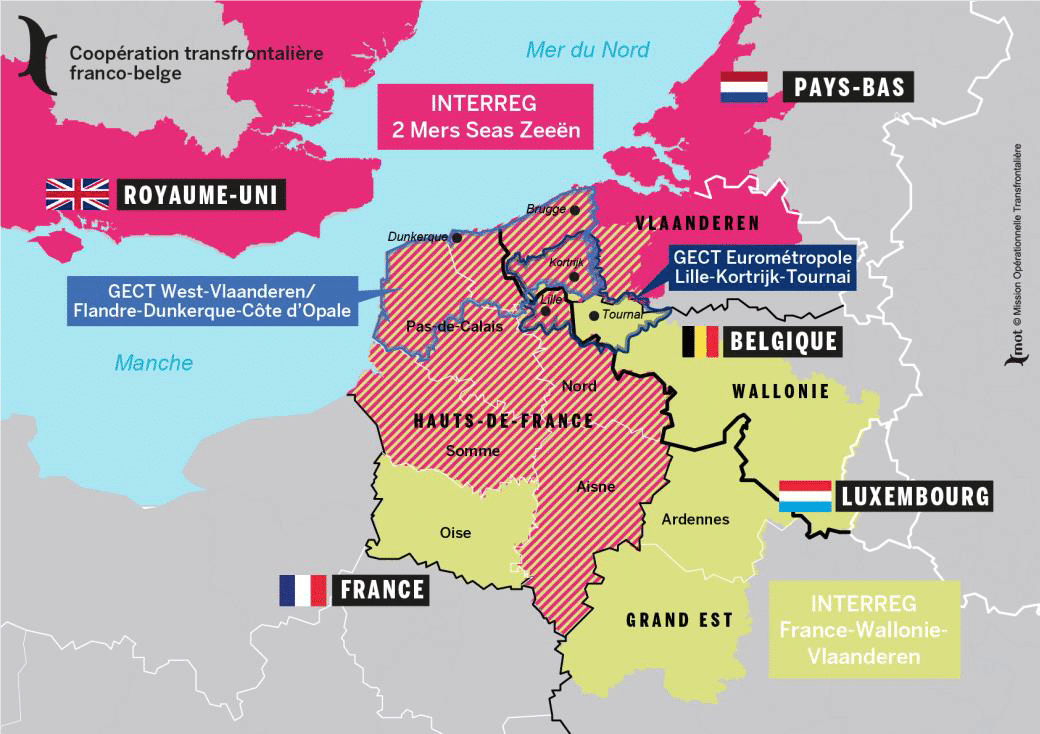

Ainsi, Interreg France-Wallonie-Vlaanderen opère dans les régions Hauts-de-France et Grand Est (départements des Ardennes et de la Marne) du côté français, les provinces du Hainaut, de Namur et du Luxembourg du côté wallon, et les provinces de Flandre-Occidentale et Flandre-Orientale (arrondissements de Gand et d’Audenarde) du côté flamand. Ce programme dispose d’un budget impressionnant de 268 millions d’euros pour la période 2021-2027. Les thématiques dans lesquelles ces projets doivent s’inscrire sont la recherche et l’innovation, des domaines dans lesquels les établissements d’enseignement supérieur peuvent clairement apporter leur pierre à l’édifice.

En vue d’éliminer les barrières entre les différents niveaux de pouvoir, l’Europe a en outre créé des Groupements européens de coopération territoriale ou GECT. La zone frontalière entre le nord de la France et la Flandre en compte pas moins de trois: l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai (le tout premier GECT mis sur pied par l’UE), le GECT West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale et, depuis peu, le GECT Parc naturel européen Plaines Scarpe-Escaut. L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai œuvre depuis des années à la mise en place d’un Réseau Enseignement supérieur et universitaire pour faciliter les échanges. Dans leur mémorandum commun signé en janvier 2022, les trois GECT ont expressément appelé à stimuler la coopération entre les universités et les établissements d’enseignement supérieur des deux côtés de la frontière, ainsi que la mobilité transfrontalière des étudiants, des chercheurs et des enseignants.

Les programmes Interreg et les GECT dans la zone frontalière

Les programmes Interreg et les GECT dans la zone frontalière© Mission Opérationelle Transfrontalière

Cet éventail d’instruments européens est complété de part et d’autre de la frontière franco-belge par des cofinancements et des mesures complémentaires aux échelons national, régional, provincial et local. Un exemple typique en est le programme de subventions de la province de Flandre-Occidentale, qui permet aux étudiants, jeunes diplômés, enseignants et chercheurs d’acquérir de l’expérience à l’étranger. Contrairement à Erasmus+, il finance aussi des séjours de courte durée dans les régions voisines.

Désireux de mener à bien leur mission de repousser les frontières –au sens propre comme au figuré–, les établissements d’enseignement supérieur ont eux-mêmes développé une vaste expertise pour attirer et encadrer des étudiants et des chercheurs étrangers, et offrir une expérience internationale à leurs propres étudiants. Presque chaque institution dispose d’une ou plusieurs équipes spécialisées dans la coopération internationale en matière d’études ou de recherche. Ces efforts cadrent avec la mission et la vision de ces établissements, qui accordent tous une grande importance à l’internationalisation.

Plusieurs pierres d’achoppement

Il existe donc un cadre stratégique solide et une vaste panoplie de mesures de stimulation, mais les institutions en font-elles pleinement usage? Dans la pratique, les lacunes sont encore nombreuses, tant dans l’enseignement et la recherche que dans leur valorisation. On constate par exemple un net déséquilibre dans les flux d’étudiants entre la France et la Flandre. Avant la pandémie, un nombre élevé de Français faisaient leurs études en Belgique, mais essentiellement en Wallonie; la Flandre était beaucoup moins populaire. Dans le sens inverse, rares étaient les étudiants belges (francophones comme néerlandophones) à partir en France.

Les chiffres concernant le pôle «recherche et innovation» du programme de coopération Interreg France-Wallonie-Vlaanderen en disent également long. Globalement, un peu plus de 67 % des projets approuvés au cours de la période 2014-2020 étaient tripartites. 25 % concernaient uniquement des partenaires français et wallons et moins de 7 % étaient bilatéraux entre la France et la Flandre. Cette proportion vaut également pour les projets mis en place ou épaulés par les établissements d’enseignement supérieur. La langue reste-t-elle la principale barrière ou existe-t-il d’autres obstacles à surmonter?

Piet Desmet: les citoyens n’ont manifesté qu’un faible intérêt et les institutions d’enseignement supérieur ont hésité à se lancer pleinement dans des partenariats

Piet Desmet, vice-recteur de la KU Leuven Kulak à Courtrai et passionné de langues et de technologies, s’attelle depuis des années à intensifier la coopération franco-flamande. Malheureusement, il ne parvient pas toujours à communiquer cet enthousiasme, surtout en raison de la barrière linguistique. À celle-ci s’ajoutent d’autres difficultés: «Lorsque l’Eurométropole a vu le jour il y a quinze ans, plusieurs responsables politiques se sont engagés à favoriser la coopération transfrontalière parce qu’ils étaient intimement convaincus de la plus-value que celle-ci pouvait apporter. Néanmoins, les citoyens n’ont manifesté qu’un faible intérêt et les institutions d’enseignement supérieur ont hésité à se lancer pleinement dans des partenariats, en dépit du cadre politique mis en place.»

Les préjugés étaient les mêmes de part et d’autre de la frontière franco-belge: les acteurs académiques craignaient de perdre leur identité en poussant trop loin la coopération transfrontalière et doutaient parfois de l’expertise que l’autre partie pouvait leur procurer. En conséquence, la collaboration académique s’est généralement limitée à une première exploration des possibilités et à des contacts informels. Des initiatives ont quand même été prises dans le domaine de la langue et de la culture. Le grand projet Lille 2004, mené à l’occasion de la désignation de la ville comme Capitale européenne de la culture, a ouvert la voie. Deux ans plus tard, on a lancé Franel, une plateforme en ligne pour l’apprentissage des langues à l’aide de séquences vidéo issues de chaînes de télévision régionales. Ce projet a malheureusement pris fin en 2021.

Mais il ne suffit pas de promouvoir l’apprentissage des langues et les chaînes de télévision régionales pour obtenir un impact socioéconomique durable. Malgré les efforts politiques, la coopération académique dans des domaines comme la technologie et les sciences «dures» a connu des débuts laborieux, à quelques projets près. Un point particulièrement positif a été la place prépondérante que l’université de Lille Nord-Europe est parvenue à acquérir dans le cadre du «grand emprunt», quelque cinq ans après la création de l’Eurométropole. Cette stratégie élaborée par Nicolas Sarkozy a permis de débloquer des sommes considérables en vue de stimuler la recherche et l’innovation en France. Les établissements d’enseignement supérieur qui souhaitaient bénéficier de ce financement d’excellence devaient remplir des conditions strictes.

Un pas en avant

Les universités et grandes écoles lilloises avaient postulé ensemble pour un financement d’excellence comme i-site, mais leur candidature n’a pas été retenue dans un premier temps en raison, entre autres, d’un engagement trop faible en matière d’échanges internationaux (eh oui!), notamment avec les régions limitrophes. L’établissement «voisin» KU Leuven Kulak a alors convaincu son institution mère, la KU Leuven, d’engager une coopération structurelle avec Lille pour soutenir leur candidature. Piet Desmet a même accompagné la délégation lilloise à Paris pour défendre le dossier. Celui-ci a finalement été approuvé, de sorte que les établissements d’enseignement supérieur lillois concernés ont bénéficié d’une solide injection financière pour la période 2017-2021. Après une récente évaluation très positive, le gouvernement français a octroyé un financement structurel à l’université de Lille, désormais unifiée, et à ses partenaires. Entre-temps, l’université de Gand et la University of Kent participent également à divers projets.

Ce qui, au départ, semblait être un nouveau «mariage de raison» a permis de faire un grand pas en avant dans la coopération académique

Ce qui, au départ, semblait être un nouveau «mariage de raison» a permis de faire un grand pas en avant dans la coopération académique. Outre l’augmentation du nombre d’institutions concernées, on constate une implication toujours plus grande des disciplines dites «dures» : nouveaux matériaux, agroalimentaire, recherche biomédicale, intelligence artificielle et sciences marines et maritimes. Dans ces domaines, on coopère désormais aussi pour acquérir et partager les nouvelles connaissances. Et ce, non seulement par le biais de projets Interreg, mais aussi sous la forme de doctorats, de chaires universitaires, d’études de troisième cycle, etc.

Une bonne volonté croissante

Cela dit, la complexité du paysage de l’enseignement supérieur de part et d’autre de la frontière rend toute comparaison malaisée, de sorte que l’on a encore bien du mal à s’entendre. Ainsi, le concept de haute école en Flandre n’a pas de véritable équivalent du côté français. Les choses se sont simplifiées quelque peu ces dernières années grâce à la réduction du nombre d’institutions. Lille 1, 2 et 3 ont fusionné pour former l’université de Lille en 2018. En Flandre-Occidentale, les établissements d’enseignement supérieur conjuguent également leurs forces, entre autres au sein de la TUA West –Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen (Alliance universitaire technique pour la transformation économique de la Flandre-Occidentale).

L'équipe de TUA West, avec à droite Charlotte Destoop

L'équipe de TUA West, avec à droite Charlotte Destoop© TUA West

En plus d’encourager les synergies, la TUA West coordonne elle-même différents projets transfrontaliers ou s’y associe en tant que partenaire. C’est l’occasion pour la directrice Charlotte Destoop et la membre du staff Emmelie Houzet de faire l’expérience de la coopération sur le terrain et de détecter les obstacles à surmonter. Elles ont notamment pu constater à quel point il reste difficile de mobiliser les étudiants à cause du problème majeur de la langue. À l’heure actuelle, les groupes de recherche présentent souvent une composition internationale et emploient l’anglais comme langue de travail; on ne peut pas en dire autant des étudiants. L’enseignement en anglais pose des difficultés aux étudiants français, tandis que les étudiants néerlandophones, eux, maîtrisent de moins en moins bien le français.

Les différences de culture (organisationnelle) jouent aussi un rôle, et la TUA West en est bien consciente: «Nous constatons une réelle volonté de rapprochement, et elle est nécessaire. En Flandre-Occidentale, par exemple, nous avions tendance à viser des résultats immédiats, ce qui nous faisait parfois brûler des étapes. Nous avons maintenant compris qu’il fallait prendre le temps de se familiariser avec l’approche de l’autre. Cela peut ralentir quelque peu le déploiement d’un projet, mais on est certain ainsi d’obtenir des résultats.»

Charlotte Destoop: Nous constatons une réelle volonté de rapprochement, et elle est nécessaire

Par ailleurs, la réglementation n’évolue pas au même rythme que l’enseignement et la société. C’est le cas des deux côtés de la frontière, quoique les problèmes n’y soient pas toujours identiques. Mais, par ricochet, cela ouvre de nouvelles perspectives en matière d’échange de bonnes pratiques. Par exemple, la TUA West aimerait beaucoup approfondir la question de l’apprentissage sur le lieu de travail. Cette pratique, déjà largement répandue en France, n’a été introduite que tout récemment en Flandre. Un point particulièrement intéressant est la possibilité -non encore prévue formellement du côté flamand- de faire découvrir des lieux de travail transfrontaliers à des étudiants en graduat (cycle d’études techniques de l’enseignement supérieur non universitaire).

Nouvelle phase

Ces exemples prouvent que l’appréciation mutuelle va croissant, tout comme le souhait de mettre en commun les connaissances. Un mouvement dicté par le cœur et non plus par la simple raison. Après des débuts difficiles, la coopération transfrontalière dans l’enseignement supérieur est enfin prête à s’engager dans une nouvelle phase. Sa pérennisation est primordiale, non seulement pour l’enseignement et la recherche, mais aussi pour la valorisation socioéconomique. En effet, une récente étude de l’Institut Montaigne a montré que le transfert des connaissances du monde universitaire vers l’industrie laissait encore à désirer dans la région frontalière. Il reste donc du pain sur la planche pour réaliser le troisième objectif de l’enseignement supérieur. Et sur ce point, les deux pays ont aussi beaucoup à apprendre l’un de l’autre.