La passion du partage : l’économie collaborative aux Plats Pays

Densément peuplés et très connectés, la Flandre et les Pays-Bas sont un terreau fertile pour l’économie collaborative. Mais même si toute une panoplie d’initiatives s’y est développée, la définition de ce concept passe-partout est loin d’être claire. «Entre l’idéal sociétal et le marché, il faut trouver le meilleur modèle possible.»

Bien que phénomène très protéiforme, par commodité appelons-le «l’économie collaborative». Mais en Flandre et aux Pays-Bas, celle-ci porte souvent mal son nom.

Ainsi, le propriétaire qui fait partie de la classe moyenne supérieure et qui se sert de la puissante plate-forme mondiale Airbnb

pour mettre en location son bien à Bruges, Bruxelles ou Amsterdam, est souvent aux antipodes du citoyen actif qui gagne moins, mais qui donne des cours de français en échange de la réparation d’une fuite dans sa salle de bain.

Un logiciel de mobilité douce qui permet à une jeune mère du quartier d’emprunter un triporteur ou un vélo-cargo pour aller à la déchetterie est, là encore, à mille lieues des trottinettes électriques Lime et Dott

qui, tels des déchets sauvages, encombrent trottoirs et parterres à Bruxelles et ont, comme l’a signalé l’hebdomadaire néerlandophone bruxellois Bruzz, une durée de vie de 28 jours avant d’être bonnes pour la ferraille. Depuis son apparition il y a une dizaine d’années, l’économie collaborative a attiré, à juste titre, l’attention des gouvernements, des institutions et des économistes. Mais aussi bien en Belgique qu’aux Pays-Bas il a fallu le temps pour saisir l’ampleur et la nature de ces modes d’échange nouveaux et à forte composante numérique. Aujourd’hui encore, la cartographie n’est pas complète et bien des acteurs peinent à trouver un consensus.

«Nos législateurs ont manifestement moins réfléchi sur la question qu’aux États-Unis, où tout a commencé», explique Bram Devolder (attaché à la Katholieke Universiteit Leuven), qui dans ses recherches explore le cadre juridique de l’économie collaborative. «Chez nous, il n’existe pas encore de vision globale. Ni en Belgique, ni en Flandre, ni à Bruxelles. La Commission européenne, quant à elle, préfère passer la patate chaude aux États-membres, qui eux regardent l’économie collaborative souvent secteur par secteur.»

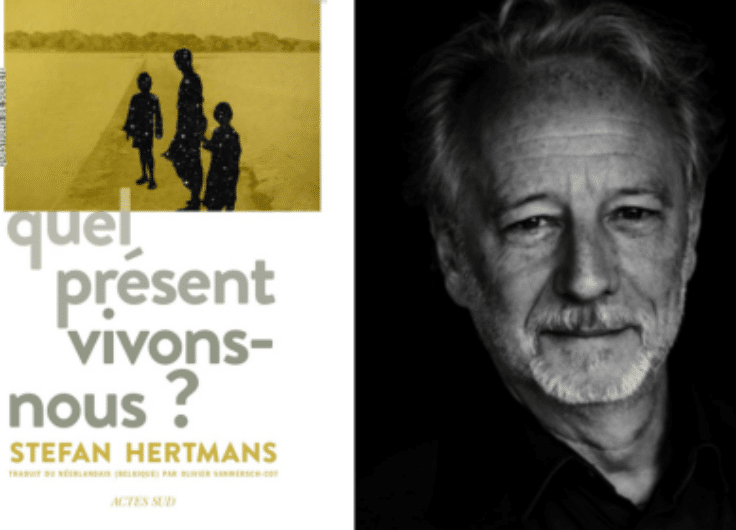

Vicky Franssen

Vicky Franssen«En termes statistiques aussi on y va encore à tâtons», ajoute la psychologue Vicky Franssen, chercheuse à l’école supérieure Arteveldehogeschool

de Gand. Ses enquêtes sur les motivations des citoyens à rejoindre l’économie collaborative montrent que «de nombreuses initiatives dans ce sens ne méritent pas ce nom-là, tout simplement parce qu’il n’y a pas de partage. L’économie des plates-formes touche à l’économie collaborative, certes, mais les deux sont loin de se recouvrir mutuellement.»

Un rapport de la Banque nationale de Belgique, publié fin 2018, ne dit rien d’autre: «Il est essentiel de faire une estimation de la taille actuelle de l’économie du partage, mais quelle que soit l’urgence de la question, la réponse n’est pas évidente».

D’une part, de nombreux termes différents circulent – il y a l’économie du partage, comme le dit la BNB, l’économie collaborative, l’économie numérique ou encore l’économie peer-to-peer -, d’autre part, les méthodes statistiques et comptables traditionnelles s’avèrent incapables de «saisir de manière adéquate ces nouvelles formes de consommation et de production».

«Si l’on mesure la part de l’économie du partage dans l’économie totale, on obtient une fourchette de 0,4% à… 12%, et les deux chiffres sont corrects», explique Martijn Arets, chercheur et fondateur du site deeleconomieinnederland.nl, aux Pays-Bas. «Tout dépend de la définition utilisée».

Pourtant, pour le Néerlandais, qui conçoit sa page comme un forum «où toute l’information est réunie et où autant d’expertise que possible est partagée», les choses vont dans le bon sens. «Au début, de nombreuses initiatives dans l’économie collaborative se déroulaient de manière autonome, il a donc fallu un certain temps avant que leur portée et leur impact sur la société ne deviennent clairs. Aujourd’hui, beaucoup de gens à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement travaillent sur la question, le débat est riche et intense et nos connaissances ont sans doute bien augmenté.»

D’après le spécialiste gantois Michel Bauwens, le nombre de projets dans l’économie collaborative en Flandre a plus que décuplé en dix ans. Là encore, c’est la ville de Gand qui prend les devants en matière d’étude et d’analyse. Les autorités communales veulent clairement se positionner à la pointe des initiatives citoyennes et promeuvent le rôle des citoyens comme pairs dans des domaines aussi divers que la mobilité, l’alimentation, le logement etc. «Ce que je note en tout cas, c’est que chez nous l’économie collaborative est un phénomène urbain et suburbain», poursuit Vicky Franssen. «Le partage a tout à voir avec l’espace limité, par exemple pour stationner sa voiture ou garer son vélo dans l’entrée de son immeuble. Même si l’on a la chance d’avoir un petit jardin, on n’a pas nécessairement une tondeuse à gazon. Donc, les citadins seront, bien plus que les personnes en milieu rural, amenés à utiliser de façon épisodique des appareils que d’autres personnes possèdent.» «Les Pays-Bas et la Belgique sont un bon vivier pour l’économie du partage car les deux pays sont densément peuplés et fortement urbanisés», confirme Martijn Arets. «De plus, l’internet et les smartphones y sont très répandus.»

Pas nouveau

En termes conceptuels, l’économie collaborative a une résonance assez branchée et nouvelle, alors que Belges et Néerlandais partagent services et outils depuis bien longtemps. Prenons l’exemple du covoiturage: dans les années 1970 déjà de nombreux Belges faisaient appel à Taxistop, comparable à Allostop en France ou aux fameuses Mitfahrtzentralen

en Allemagne. D’autres initiatives bien connues sont les échanges de maison ou, depuis les années 1990, le couch surf, toutes conçues autour du partage. Si le phénomène connaît un nouvel essor aujourd’hui, c’est que la crise financière aux États-Unis est passée par là, en 2008.

«Pour beaucoup d’Américains un trajet en taxi était soudainement devenu trop cher», explique Vicky Franssen. «C’est ainsi qu’est née une entreprise comme Uber. D’autres ne pouvaient plus payer la maisons qu’ils s’étaient achetée, et voilà qu’ils étaient partis vivre au sous-sol pour louer leurs beaux espaces à autrui. Cette tendance est à l’origine d’Airbnb.»

Martijn Arets

Martijn Arets«Les gens partagent leurs affaires depuis des centaines d’années», reprend Martijn Arets. «Seulement, cela se produisait à une échelle si fragmentée et si petite que personne ne l’avait remarqué et que cela n’avait soulevé aucune interrogation. Si des questions se posent aujourd’hui, c’est parce que le marché s’est développé, et ô combien! Et pourquoi le marché a-t-il explosé ? Parce que le seuil d’accès s’est tout d’un coup retrouvé plus bas! Grâce aux nouveaux médias, des gens qui étaient de parfaits étrangers les uns pour les autres se sont retrouvés sur le web. Peu à peu, ils ont commencé à partager leurs biens, objets ou outils avec des personnes qu’ils ne connaissaient pas.»

L’économie du partage concerne les biens inutilisés ou sous-utilisés auxquels les consommateurs s’accordent un accès temporaire. Partager des biens, et donc, ne pas rendre service: voilà la définition qu’utilisent Martijn Arets et ses collègues du département des Sciences de l’innovation de l’université d’Utrecht, l’une des plus réputées sur la question. «Nous séparons les choses qu’ont les gens chez eux et les petits boulots qu’ils s’offrent. Ces derniers appartiennent à ce que, aux Pays-Bas, nous appelons la kluseconomie, l’économie des petits boulots.»

Une distinction que ne fait pas Vicky Franssen, pour qui «le bricolage fait bel et bien partie de l’économie du partage, de laquelle elle a particulièrement étudié «les formes sociales, non capitalistiques et non compétitives».

Pour la chercheuse de l’Arteveldehogeschool, «l’un des exemples les plus beaux et les plus anciens de l’économie collaborative concerne les groupes LETS», une abréviation anglaise pour Local Exchange and Trade System. Cette idée, canadienne à l’origine, a fait son chemin de par le monde. En Flandre, plus de 10 000 citoyens sont actifs dans un groupe LETS, et ils sont de plus en plus nombreux.

LETS

L’un de ces passionnés est Dirk Geysen, qui letse (du nouveau verbe letsen en néerlandais) dans la région de Louvain. Le LETS est une forme d’économie locale. Chaque groupe est distinct des autres groupes et possède sa propre monnaie virtuelle. Ainsi, à Malines, on paie avec des «lunes», à Begijnendijk (petite ville en Brabant flamand) avec des «plumes», à Anvers avec des handjes (les «petites mains», une allusion à l’étymologie du nom de la ville).

Événement organisé par LETS

Événement organisé par LETS© «Lets Leuven».

Vous offrez des services que vous aimez rendre et vous êtes payé en crédit-temps. Aider les gens à se préparer pour une fête, gérer un service de réveil par téléphone, ou, dans mon cas, offrir des connaissances en informatique ou en électricité. Nous coordonnons l’offre et la demande au moyen d’une plate-forme numérique. » Une communauté LETS idéale est composée d’environ 50 familles. Là encore, le profil des participants est surtout urbain et péri-urbain.

«La personne typique qui letse fait partie de la classe moyenne un peu plus âgée. Ce sont des citoyens qui ont de 40 à 60 ans et qui disposent de temps, car il en faut quand-même un peu dans ce système. Cela explique aussi, en partie, pourquoi les jeunes familles avec des enfants en bas âge y participent moins. N’empêche: le LETS a le vent en poupe. En Flandre aussi, beaucoup de citoyens cherchent un nouveau récit économique.»

C’est exactement le constat que fait Vicky Franssen. «La personne type qui s’active dans l’économie du partage est plutôt instruite, mais n’a probablement pas des revenus très élevés. On voit aussi que les femmes y participent plus que les hommes, sans doute parce qu’elles sont plus souvent dans une logique sociale. En attendant, les personnes pauvres ont encore du mal à se connecter. Non pas parce qu’elles ne savent pas gérer un smartphone – la plupart des pauvres le gèrent très bien, justement – mais parce qu’elles pensent n’avoir rien à offrir. Quant aux motivations, on voit que les citoyens qui partagent des outils ou des services le font d’abord pour des raisons sociales ou environnementales, puis parce qu’ils sont curieux. Le confort ou le prix n’arrivent qu’en troisième et quatrième position.»

«Molenbike»

Aux Pays-Bas comme en Belgique, la mobilité est de loin le secteur le plus performant de l’économie collaborative. Cela va des groupes locaux de personnes qui partagent leur voiture inutilisée à des organisations solides qui opèrent dans tout le pays. Ainsi, Snappcar, une plate-forme créée à Utrecht et qui comptait déjà 250 000 utilisateurs en 2017, espère atteindre quatre fois ce nombre d’ici 2021. La constatation de départ était simple: aux Pays-Bas, huit millions de voitures sont à l’arrêt en moyenne 23 heures par jour. La non-exploitation de cette surcapacité était une lacune sur le marché.

Les consommateurs partagent leurs voitures – ou les échangent contre des modes de transport plus doux. Là aussi, l’évolution est indéniable. En 2019, Molenbike, fondée en un clin d’œil dans la municipalité bruxelloise presque éponyme, a doublé son chiffre d’affaires. Quinze coursiers à vélo ont uni leurs forces dans une coopérative qui transporte des marchandises via une plate-forme numérique pour des entreprises à caractère écologiquement durable. Chaque coursier est cogérant et dispose d’une voix. Molenbike opère dans les dix-neuf communes bruxelloises mais se déplace aussi, si besoin est, dans quelques communes de la périphérie flamande au nord de la capitale.

Parmi sa centaine de clients Molenbike compte l’hebdomadaire Bruzz, l’écoferme sociale Nos Pilifs dans le faubourg de Neder-over-Heembeek, la brasserie artisanale Brussels Beer Project du quartier Dansaert, les magasins bio FÄRM, ou encore la chaîne de restauration rapide mais écoresponsable The Foodmaker.

Pour le coursier et gestionnaire délégué Raphaël Arnould, les choses sont claires: «Une voiture à Bruxelles n’avance qu’à 14 km/h en moyenne, à vélo on arrive à 20 voire, avec assistance électrique, 25 km/h». Le rendez-vous avec Raphaël est fixé dans l’ancien tri postal, un bâtiment négligé de la gare du Midi qui est actuellement en cours de rénovation pour y héberger Communa, un écosystème de projets socioculturels et durables à petite échelle que Molenbike a rejoint. Local, durable, chaîne courte: telle est la devise de l’initiative.

«Transporter des marchandises à vélo est une tâche très physique. Nous sommes un peu plus chers qu’un fourgon de livraison classique, mais notre efficacité dépasse celui-ci de 20 à 30 %», souligne-t-il. «Nous ne nous fixons pas de grandes marges bénéficiaires et les coursiers ne travaillent pas pour nous huit heures par jour. Nous fonctionnons avec des contrats hebdomadaires qui couvrent la responsabilité civile. Mais Molenbike reste une entreprise commerciale où la prise de risque économique est un fait.»

Logo de «Coopcycle»

Logo de «Coopcycle»Hormis la contribution de la ville de Bruxelles au développement de l’interface numérique, Molenbike n’a reçu aucune subvention. Cependant, l’entreprise fait partie de la plate-forme de coopération logistique européenne Coopcycle, elle-même issue du mouvement de protestation français «Nuit debout». Coopcycle n’entend pas seulement dénoncer les abus sociaux que subissent les livreurs de repas recrutés par les centrales online mondialisées et ultracommerciales, la plate-forme est en passe de devenir une véritable fédération européenne d’entreprises de transport à vélo socialement responsables. Lille.Bike, initiative bien connue dans la capitale du nord de la France, en fait également partie.

Uberpop, Uber, Airbnb et autres gourous de la sphère numérique: les craintes et critiques foisonnent, et il n’est pas rare de les voir qualifiés de «cowboys» sur le marché. Ces entreprises à gros capital ne répondent plus à l’idée de l’économie du partage et ne sont pas considérées comme ‘collaboratives’ par la plupart des gouvernements. Reste que ceux-ci continuent à avoir du mal à bien cerner l’économie nouvelle, à la fois sur le plan fiscal, du droit social et de la politique de la concurrence.

Toujours selon Bram Devolder, «il vaut probablement mieux que les législateurs se gardent d’une définition trop précise, justement parce que vous ne pouvez pas couvrir toutes ces activités. Les gouvernements doivent éviter que toutes sortes d’îlots législatifs soient créés et veiller à ce que la loi reste applicable quand l’économie évolue. Prenez l’exemple des voitures autonomes qui bientôt arriveront dans nos rues: la loi ne doit pas être dépassée à cause d’une définition trop stricte des différentes activités économiques.»

Équilibre

En tout état de cause, il s’agit de trouver un équilibre entre l’intérêt public et celui des entreprises, grandes ou petites. «Aux Pays-Bas», explique Martijn Arets, «le gouvernement a laissé l’économie du partage assez libre. Bien qu’elles ne se soient pas montrées spécialement progressistes, les autorités ont pensé à réduire le fardeau réglementaire. En revanche, lorsque cela s’est avéré nécessaire, elles ont pris des mesures fermes. Cela a notamment été le cas pour la plate-forme de taxis Uberpop, qui a été interdite.»

La colère des taxis contre «Uberpop»

La colère des taxis contre «Uberpop»© S. Mahé

Quoi qu’il en soit, la réglementation de l’économie de partage néerlandaise reste avant tout une affaire locale. «Bien plus que le gouvernement national, ce sont les municipalités qui sont au contact du terrain. La commune d’Amsterdam en est l’exemple le plus connu, depuis qu’elle a imposé des restrictions à Airbnb, car le géant américain commençait à sérieusement affecter le marché du logement. On a supposé pendant trop longtemps que ces sociétés se réguleraient elles-mêmes, que le marché résoudrait tous les problèmes. Mais cela ne s’est pas produit. En fin de compte, il faut donc trouver un équilibre entre les intérêts publics et ceux du secteur privé. À charge pour les législateurs de créer des conditions équitables.»

En Belgique aussi, pays qui a l’habitude de voir son voisin du Nord comme un modèle à suivre, les choses ont bougé. «Il ne faut pas sous-estimer les efforts législatifs belges, notamment en matière fiscale», confirme Martijn Arets. Avec sa loi-programme de 2016, le pays a été un pionnier européen sur le plan de la fiscalité des services issus de l’économie du partage et de la distinction entre prestataires professionnels et non-professionnels. Là encore, les Belges s’inscrivent dans une tradition plus libérale que la France, qui avec sa Loi pour une république numérique s’est montrée bien plus stricte dans plusieurs secteurs.

«L’économie du partage est encore trop souvent considérée comme bonne ou mauvaise», résume Martijn Arets. «Alors qu’il s’agit simplement de trouver le meilleur modèle possible. Un gouvernement doit réglementer, mais pas au point d’empêcher toute innovation. Il faut un modèle économique autonome, qui ne fonctionne pas uniquement avec des bénévoles et des subventions. Car les personnes qui font du vrai peer-to-peer, et qui sont vraiment impliquées socialement, restent un groupe relativement modeste. Dès que votre initiative commence à se développer, vous voyez que les usagers viennent moins par idéalisme que pour le prix et le confort.»

Et le Néerlandais de faire la comparaison avec la consommation de viande: «Les consommateurs savent depuis longtemps que les animaux qui finissent dans leurs assiettes ne mènent pas une vie très heureuse. Pourtant, ils ont continué à manger de la viande comme si de rien n’était. Ils n’ont commencé à changer leurs habitudes que depuis que les substituts de viande sont disponibles un peu partout. Avec l’économie du partage il en va de même.»