Le dessin néerlandais du XVIIIe siècle côtoie le dessin pour les arts décoratifs à la Fondation Custodia

Peu de collections de dessins rivalisent avec le cabinet issu du legs de Jean de Grez aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, si ce n’est le cabinet des dessins hollandais du XVIIIe siècle du Rijksmuseum. La Fondation Custodia de Paris présente simultanément ces deux collections d’exception dans les expositions Cabinet de dessins néerlandais, Le XVIIIe

siècle et Créer. Dessiner pour les arts décoratifs 1500–1900.

Le regretté Ger Luijten, directeur de la Fondation Custodia, s’était attaché à accroître le fonds de dessins néerlandais du XVIIIe siècle peu présent dans la collection constituée par son prédécesseur, Frits Lugt. L’exposition Cabinet de dessins néerlandais Le XVIIIe siècle Collection des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique s’inscrit dans cette volonté de faire connaître la richesse de cette période encore inexplorée. Le deuxième volet de la programmation nous invite à la découverte des dessins dédiés aux arts décoratifs du Rijksmuseum

d’Amsterdam.

Jean Grandjean (Amsterdam 1752 – 1781 Rome), Vue de la Via Tiburtina sous la Villa (dite) de Mécène à Tivoli, 1779, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 4060/1419

Jean Grandjean (Amsterdam 1752 – 1781 Rome), Vue de la Via Tiburtina sous la Villa (dite) de Mécène à Tivoli, 1779, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 4060/1419Photo © johan@artphoto.solutions

Une collection admirée par Frits Lugt

Les quatre-vingts dessins aujourd’hui exposés à la Fondation Custodia sont issus du legs de Jean de Grez aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Frits Lugt avait une haute idée de la collection, la considérant comme «la plus importante de Belgique». Stefaan Hautekeete, conservateur de cette collection et commissaire de l’exposition, confirme qu’à ce jour, les quelque 5 000 feuilles qui composent ce «cabinet particulièrement merveilleux» selon son expression enthousiaste, demeurent sans équivalent en Belgique, à la fois en nombre et en qualité.

Simon van der Does (La Haye 1539 – après 1591 Anvers) Paysage avec une femme vêtue à l’antique festonnant le buste d’un satyre, 1706, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 4060/1052

Simon van der Does (La Haye 1539 – après 1591 Anvers) Paysage avec une femme vêtue à l’antique festonnant le buste d’un satyre, 1706, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 4060/1052Photo © johan@artphoto.solutions

L’admiration de Fritz Lugt était légitime. La richesse de cet ensemble essentiellement tourné vers les Pays-Bas résulte de sa patiente constitution sur près de deux siècles. L’initiateur Ingen Housz (1766-1859) qui vivait aux Pays-Bas, avait certainement effectué ses acquisitions directement auprès des artistes. Son héritier et neveu Joseph de Grez (1817-1902) partagera son ambition, comme le dernier de cette lignée, Jean de Grez (1837-1910) qui eut la générosité de la léguer non pas aux Pays-Bas mais à la Belgique où il s’était installé.

Une création héritière du passé

Nombre d’académies et associations étaient dédiées au dessin. Elles contribueront à perpétuer une tradition et un goût. Le classique Gérard de Lairesse (1640-1711) qui accueille le visiteur, exerça son influence sur toute une lignée d’artistes du XVIIIe siècle, de Simon van der Does (1539-après 1591) à Willem van Mieris (1662-1744). Le prestige intimidant de Rembrandt porta peut-être ombrage aux générations dominées par le souvenir du «siècle d’or». La Leçon de dessin, étude préparatoire pour une peinture d’Abraham van Strij (1753-1826) prouve cet attachement à la scène de genre fidèle à la veine de son prédécesseur Pieter de Hooch (1629-1684).

Jacob Cats (Altenau 1741 – 1799 Amsterdam), Paysage d’hiver avec patineurs, 1798, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 4060/861

Jacob Cats (Altenau 1741 – 1799 Amsterdam), Paysage d’hiver avec patineurs, 1798, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 4060/861Photo © johan@artphoto.solutions

Encouragé par les amateurs, le paysage dans lequel les Hollandais avaient excellé un siècle plus tôt, domine l’époque. Sa spécificité? La polychromie et une forme de précisionnisme observables chez Jacob van Strij (1756-1815) et Jacob Cats (1741-1799) qui répondaient à ce goût caractérisé autant qu’à la grande faveur pour les scènes d’hiver particulièrement prisées.

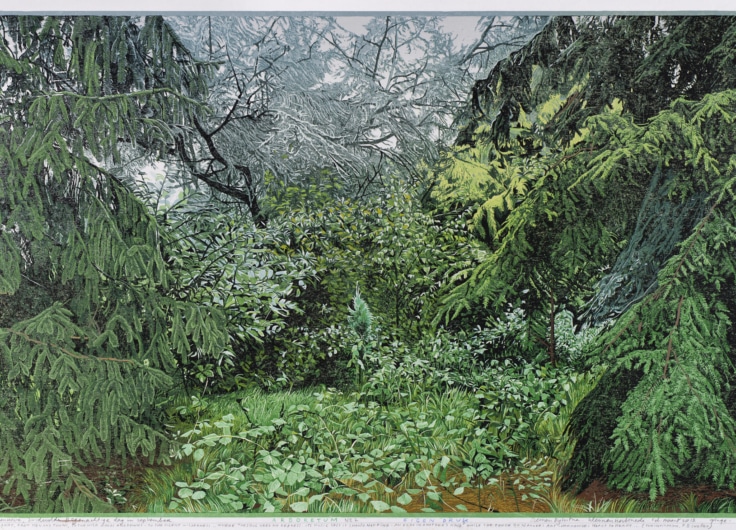

Dans l’exposition, Egbert van Drielst (1745-1818) offre sans doute le chef-d’œuvre du genre. En dépit de l’ascendant d’Hobbema qui lui vaut le surnom de «Drentse Hobbema», il cultive un naturalisme nourri d’études d’après nature dans la province de Drenthe. En dépeignant les ruines du château de Haar à Haarzuilens, thème de prédilection de ses contemporains, il souligne les contours de la végétation à la pierre noire, avant de rehausser son dessin de couleurs aquarellées, adhérant par ailleurs à cette poétique des ruines propre au XVIIIe siècle européen.

Egbert van Drielst (Groningue 1745 – 1818 Amsterdam), Les Douves et les ruines du château de Haar à Haarzuilens, 1802, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 4060/1152

Egbert van Drielst (Groningue 1745 – 1818 Amsterdam), Les Douves et les ruines du château de Haar à Haarzuilens, 1802, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 4060/1152Photo © johan@artphoto.solutions

L’Arcadie d’une Italie idéalisée

«Le goût de l’époque, souligne Stefaan Hautekeete, reflète une aspiration à un monde idéal» qu’on assimile au paysage italianisant. À Rome entre 1695 et 1697, Isaac de Moucheron (1667-1744) immortalise les plus beaux monuments de la Rome antique avec le château Saint-Ange popularisé par beaucoup de ses compatriotes. Ses vues ponctuées d’architectures classiques, exécutées à son retour, avaient l’ambition de rivaliser avec la peinture et de répondre ainsi à la demande croissante des amateurs. Quant à la Vue de la Via Tiburtina sous la Villa [dite] de Mécène à Tivoli (1779) de Jean Grandjean (1752–1781), elle offre l’exemple d’une facture qui s’éloigne de la recomposition en atelier. La fin du siècle sera plus libre.

Bernard Picart (Paris 1673 – 1733 Amsterdam), Nu féminin assis, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 4060/1868

Bernard Picart (Paris 1673 – 1733 Amsterdam), Nu féminin assis, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 4060/1868Photo © johan@artphoto.solutions

L’exposition rend compte d’une diversité de thèmes, des natures mortes d’Hendrik Schwegman (1761-1816) aux scènes urbaines inspirées du théâtre et traitées à la manière d’Hogarth. À l’inverse, peu de portraits aussi rares que les nus, à l’exception de l’unique exemple dû à Bernard Picart (1673-1732) qui bravait l’interdiction par l’Académie de l’étude de nu d’après modèles féminins.

Les dessins pour les arts décoratifs: la fabrique de l’œuvre

Paul Knolle, conservateur en chef au Rijksmuseum considérait que l’ensemble constitué par Jean de Grez n’avait pour équivalent que le cabinet des dessins hollandais du XVIIIe siècle du Rijksmuseum. La Fondation expose un autre pan pratiquement méconnu de l’institution amstellodamoise. Présentées pour la première fois à Paris, les deux cents œuvres sélectionnées par Reinier Baarsen, conservateur au Rijksmuseum et spécialiste des arts décoratifs, ont pour auteurs, orfèvres, ébénistes, sculpteurs ou peintres, demeurés pour la plupart anonymes.

Anonyme, Salière triangulaire, Amsterdam, 1618, Amsterdam, Rijksmuseum, inv. BK-1988-15-A

Anonyme, Salière triangulaire, Amsterdam, 1618, Amsterdam, Rijksmuseum, inv. BK-1988-15-A© Rijksmuseum

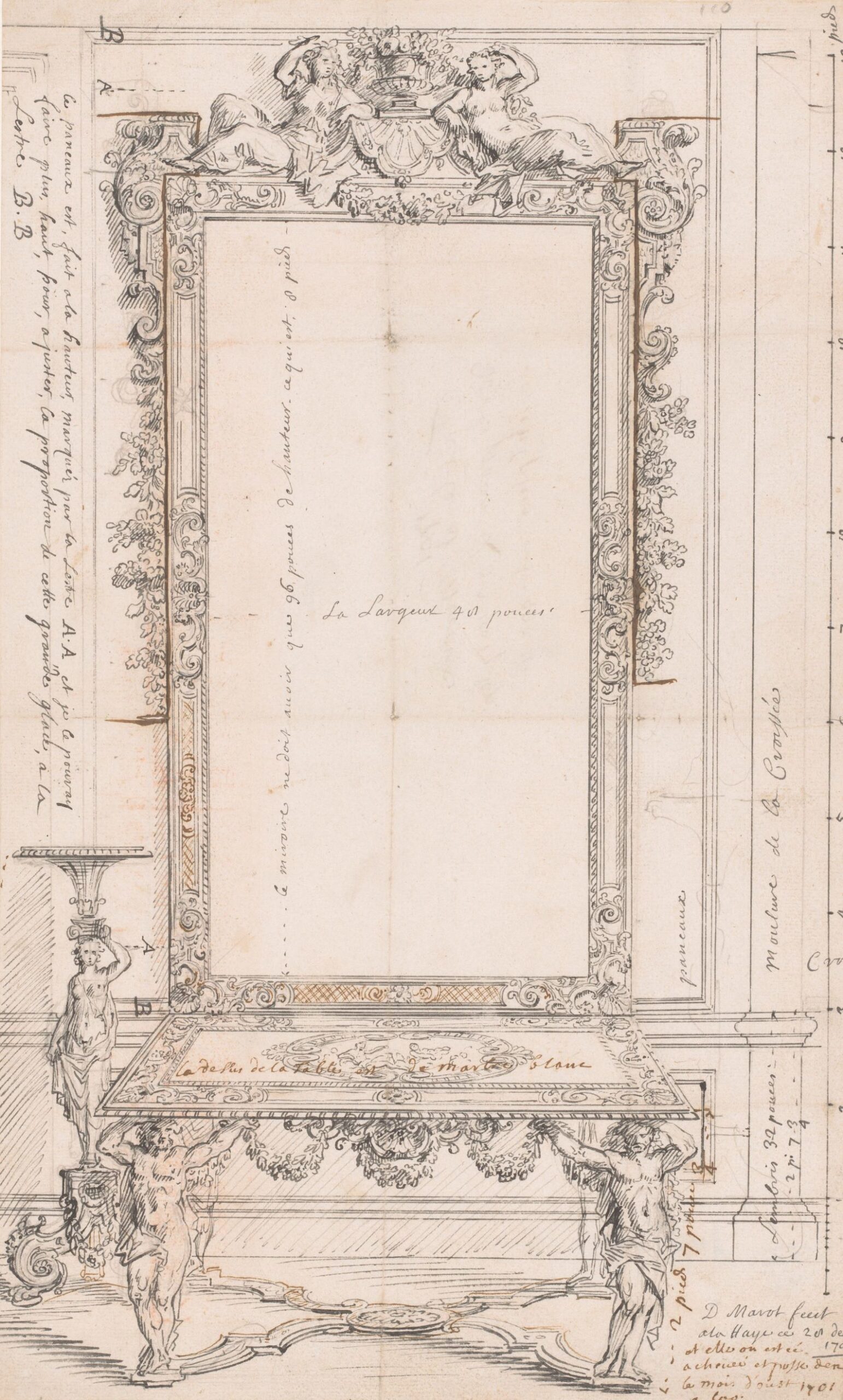

Quelques objets d’art côtoient les dessins, telle cette Salière triangulaire en argent exécutée à Amsterdam en 1618 par un auteur anonyme ou ce secrétaire du XVIIIe siècle dont on a retrouvé le dessin préparatoire. Véritable fabrique de l’œuvre, l’exposition nous convie à la genèse de l’objet, avec ses étapes, ses repentirs et surtout une spontanéité rare. Ce sont aussi des architectes, comme le Français Daniel Marot (1661-1752) établi aux Pays-Bas, dont on révèle la créativité appliquée à un projet de torchères, console et trumeau.

Daniel Marot (Paris 1661 – 1752 La Haye) Projet pour une table console, un trumeau et une torchère, La Haye, 1700-1701, Amsterdam, Rijksmuseum, inv. RP-T-1889-A-1945

Daniel Marot (Paris 1661 – 1752 La Haye) Projet pour une table console, un trumeau et une torchère, La Haye, 1700-1701, Amsterdam, Rijksmuseum, inv. RP-T-1889-A-1945© Rijksmuseum

Le dessin, un acteur stylistique de diffusion déterminant

Le brillant Gilles-Marie Oppenord (1672-1742) démontre le rôle du dessin bien au-delà de celui de simple projet. Dessinateur virtuose logé au Louvre, celui qui deviendra architecte réalise plusieurs projets d’appliques ou de boîtiers d’horloges. Même si la finalité était d’obtenir de nouveaux commanditaires, ils permettront la diffusion du style rocaille et contribueront au prestige de la France dans le domaine des arts décoratifs ainsi qu’à sa première place sur le marché de l’art.

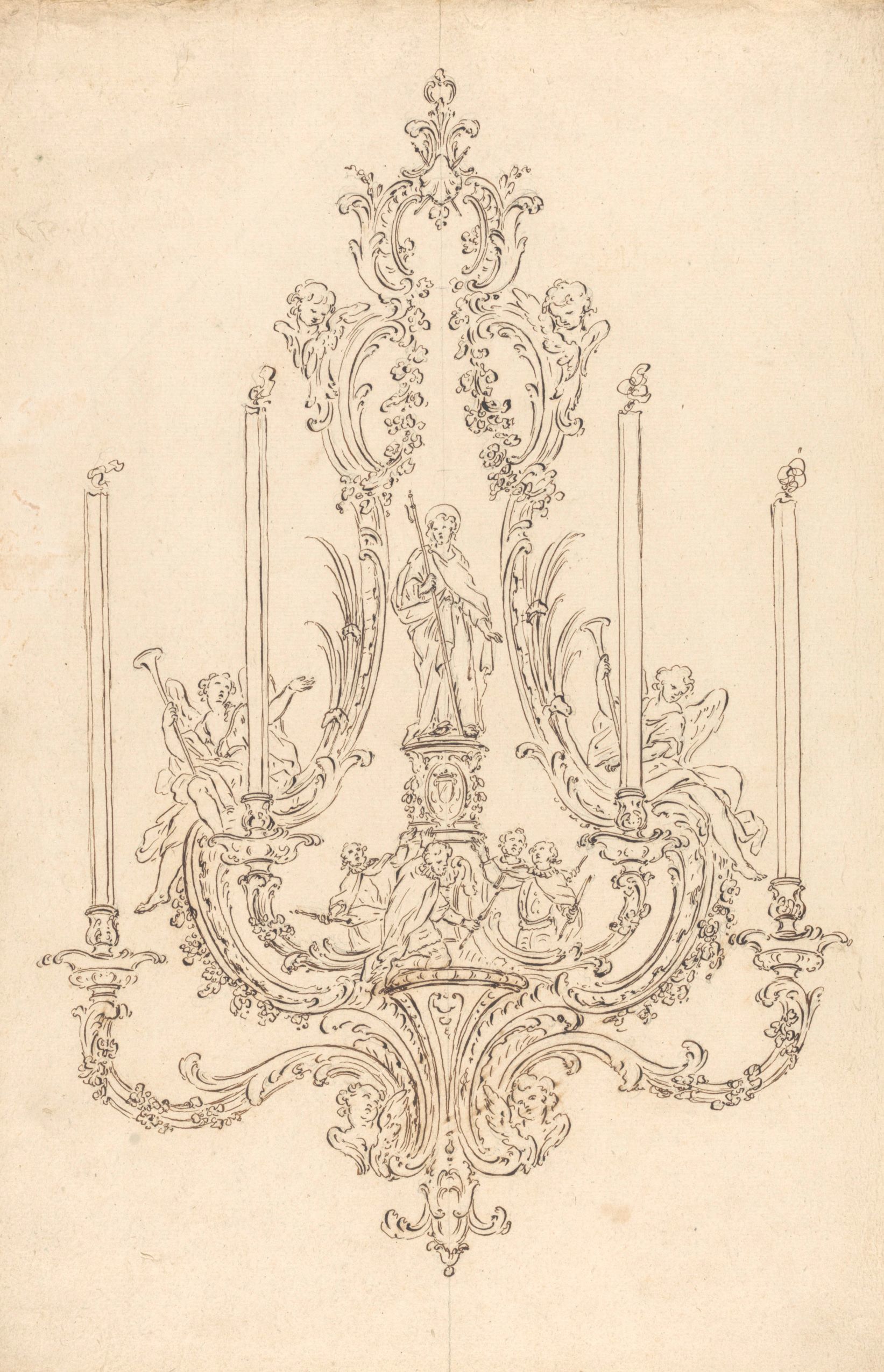

Luigi Valadier (Rome 1726 – 1785 Rome) Projet pour un lustre en argent et bronze doré, Rome, vers 1764, Amsterdam, Rijksmuseum, inv. RP-T-2019-9

Luigi Valadier (Rome 1726 – 1785 Rome) Projet pour un lustre en argent et bronze doré, Rome, vers 1764, Amsterdam, Rijksmuseum, inv. RP-T-2019-9© Rijksmuseum

Une salle est consacrée à la dynastie des Valadier, orfèvres des XVIIIe et XIXe siècles. L’aîné d’origine française, Luigi Valadier (1725-1785) était l’artisan attitré du Saint-Siège et des cours européennes. Avec Oppenord, il invente le style Louis XV, ses motifs végétaux incurvés, ses découpes à l’aspect coulant qui traduisent avec une dynamique vertigineuse le culte renouvelé de la nature.

De l’artisan au statut d’artiste

Au XIXe siècle, la tradition de ces modèles perdure, alors que les arts décoratifs font l’objet d’un renouveau. Des personnalités artistiques se distinguent par leur créativité et par leur inventivité technique. Plusieurs feuilles de René Lalique (1860-1945) abordent la conception de bijoux comme de véritables sculptures miniaturisées. Les frontières entre arts appliqués et beaux-arts s’amenuisent. Ce n’est pas le moindre mérite de l’exposition de s’y employer et d’y contribuer.