Le porno vu par les féministes: libérateur ou oppressif?

Le porno est-il synonyme d’émancipation ou d’oppression? Une question qui fait débat au sein des cercles féministes depuis des décennies et à laquelle il n’a pas encore été possible d’apporter une réponse claire et univoque. Les Plats Pays n’y font pas exception.

«Porn is the theory, rape is the practice» (La pornographie c’est la théorie, en pratique c’est du viol), écrivait l’activiste et journaliste nord-américaine Robin Morgan en 1980. Une expression récupérée par de nombreux groupes d’activistes féministes, y compris dans les Plats Pays. Celles-ci s’inquiétaient de la multiplication du nombre d’images sexuelles montrant les femmes dans des positions d’infériorité, voire dégradantes. Depuis la fin des années 1960, l’attitude de la société envers la pornographie avait en effet changé dans de nombreux pays. Aux Pays-Bas, la pornographie a été retirée du Code pénal en 1979. En Belgique, où la diffusion du porno était considérée comme un outrage public aux bonnes mœurs, la justice se montrait de plus en plus laxiste en matière de poursuites.

Manifestation du groupe Vrouwen tegen porno (Femmes contre le porno) à Utrecht. Sur la bannière, on peut lire: le porno = misogynie.

Manifestation du groupe Vrouwen tegen porno (Femmes contre le porno) à Utrecht. Sur la bannière, on peut lire: le porno = misogynie.© Nationaal Archief

Par conséquent, en 1980, un groupe de femmes, les Vrouwen tegen porno (Femmes contre le porno), prenait d’assaut le cinéma pour adultes Le Paris de Nimègue –la première salle de cinéma pornographique non-stop qui venait d’ouvrir dans cette ville de province. Cette protestation violente s’est soldée par l’arrestation des manifestantes. L’action en justice qui s’est ensuivi, pour saccage et violence publique, a été largement relayée par les médias et les féministes ont su tirer intelligemment parti de ce podium improvisé pour faire valoir leur point de vue sur la pornographie. Tout comme Robin Morgan et Andrea Dworkin, autre théoricienne nord-américaine du mouvement féministe, de nombreuses féministes dans les Plats Pays considéraient le porno comme discriminant, dégradant et oppressant. De l’abus de pouvoir, mis en scène et filmé, qu’il fallait interdire.

Toutefois, le mouvement féministe dit «de la deuxième vague» se composait d’une kyrielle de groupuscules et organisations, de sorte qu’il n’existait pas de mot d’ordre commun et, partant, de position claire et univoque sur le statut du porno. Au sein même de ces groupes de femmes, ce thème était âprement débattu. Certaines étaient convaincues que regarder du porno menait inéluctablement à plus de violence sexuelle, et que les hommes, à force d’être exposés à des images où la femme se trouve systématiquement dans une position d’infériorité et de passivité lors de l’acte sexuel, finissent à terme par être moins inhibés dans la vie réelle. Elles plaidaient en faveur de la criminalisation de la pornographie. Selon elles, la lutte contre le porno allait donc de pair avec la lutte contre la violence sexuelle. Bien qu’un certain nombre de psychologues ait soutenu cette théorie, l’existence d’un tel lien direct entre pornographie et violence reste difficile à prouver.

Pour d’autres féministes, la question du porno était avant tout symbolique: l’accès aisé à des images de femmes dans de telles postures, généralement perçues comme humiliantes, n’en disait-il pas long sur notre société?

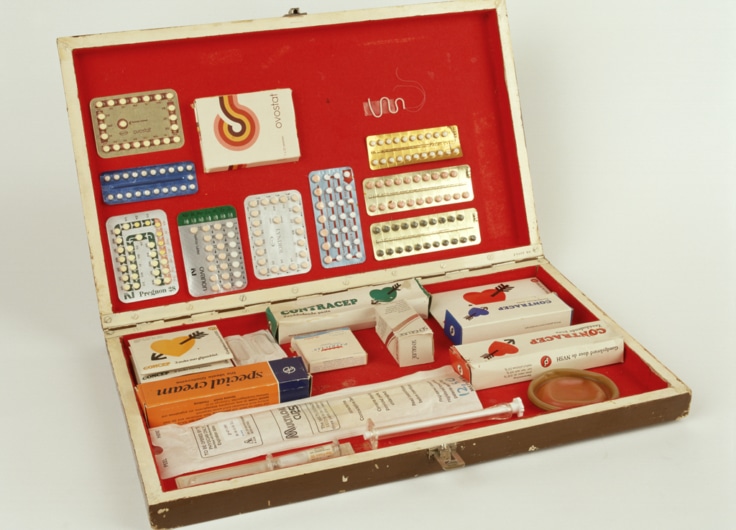

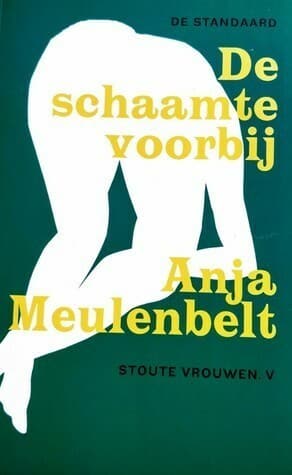

Prenons l’exemple de la section flamande du groupe féministe Dolle Mina. À l’origine, ses membres étaient résolument contre la censure. Elles souhaitaient au contraire briser les tabous qui entouraient la sexualité, pour que les femmes puissent à leur tour avoir la possibilité d’explorer librement leur corps. Tout comme l’autrice et femme politique néerlandaise Anja Meulenbelt dans son livre De schaamte voorbij (Au-delà de la honte) devenu une référence dans les régions de langue néerlandaise, les Mina de Gand voulaient que les femmes laissent libre cours à l’expérimentation et à l’exploration de leurs désirs, indépendamment de tous stéréotypes de genre et préjugés. L’intime se muait en politique. Dans ce contexte, le porno avait selon elles tout son sens, tant qu’il se tenait à l’écart de la sphère commerciale et qu’il n’y avait ni abus ni exploitation. Quelques années plus tard, les Dolle Mina changeaient leur fusil d’épaule: jamais les féministes ne pourraient être en faveur de la pornographie, car la seule représentation de la femme que le porno véhicule est celle de la femme-objet.

La question qui se trouvait au cœur de ces «guerres pornographiques» était donc la suivante: le porno est-il par définition un problème? Ou celui-ci ne concernait-il que le porno produit, vendu et diffusé dans un système capitaliste et sexiste? Avec ces interrogations à l’esprit, des réalisatrices de porno féministes ont commencé au milieu des années 1980 à produire leurs propres films, mettant en scène des corps, des positions et des orientations sexuelles d’une autre manière, qui se voulait libératrice. «The answer to bad porn is not “no porn”», affirmait la sexologue, productrice et actrice de porno nord-américaine Annie Sprinkle, «it is better porn.» (La réponse au mauvais porno n’est pas de bannir le porno. C’est d’en produire un meilleur). Cependant, force est de constater que ce porno féministe atteint difficilement le grand public.

Les Mina de Gand voulaient que les femmes laissent libre cours à l’expérimentation et à l’exploration de leurs désirs: dans ce contexte, le porno avait selon elles tout son sens

La journaliste et autrice flamande Maria Rosseels (1916-2005), qui déjà dans les années 1950 s’était engagée en faveur de l’émancipation et d’une meilleure sensibilisation sexuelle pour les femmes qui subissaient le joug de l’Église catholique, avait déjà un certain âge lors de la deuxième vague féministe. Elle pressentait que les féministes, dans leurs luttes internes, avaient déjà perdu la bataille. «Je crains que les femmes ne soient aujourd’hui moins émancipées psychologiquement qu’il y a une vingtaine d’années. Psychiquement, elles sont devenues l’esclave de l’homme. C’est encore l’homme qui dicte comment il la veut: un petit animal sexuel, un objet de désir, un phénomène de mode».

Liberté de déterminer sa propre sexualité

Interdire le porno? Peu de féministes se risqueraient encore aujourd’hui à une telle revendication. Vers la fin du XXe siècle, la plupart des organisations de la deuxième vague se sont désagrégées. Conformément à l’esprit de l’époque, les féministes deviennent de plus en plus individualistes: s’épanouir soi-même pleinement devient le nouvel objectif fondamental, ce qui inclut de développer sa sexualité. On entre dans l’ère du féminisme sex-positive. Comme le formule la journaliste et féministe nord-américaine Ellen Willis: «Ce que nous avons pu constater, c’est que l’affirmation “la pornographie, c’est de la violence contre les femmes” masquait en réalité l’idée néo-victorienne selon laquelle seuls les hommes veulent du sexe, les femmes ne font que le subir».

Goedele Liekens: Je ne dis pas que le porno est à proscrire, mais qu’il ne s’agit en aucun cas de la norme

Le sexe est épanouissant, le sexe est bon, le sexe est agréable. C’est ainsi que voient le jour en 2006 les Feminist Porn Awards, et que les sexshops pour femmes tels que Christine le Duc ou Tutti Passi se mettent à pousser comme des champignons. Les féministes continuent à s’exprimer dans les médias sur les effets négatifs du porno, mais il s’agit principalement du porno mainstream, accessible facilement et gratuitement partout sur la Toile.

Goedele Liekens, sexologue et femme politique flamande

Goedele Liekens, sexologue et femme politique flamande«L’autre jour, un journaliste a écrit que j’étais contre le porno. Qu’est-ce qui l’a poussé à inventer une chose pareille?», réagit en 2018 Goedele Liekens, sexologue et femme politique flamande. «J’ai moi-même déjà produit un film porno pour mon magazine. Il est vrai que je trouve le porno potentiellement dangereux pour les jeunes. Comment se fait-il que tant d’adolescents pensent aujourd’hui que l’acte sexuel doit forcément se terminer par une éjaculation sur le visage de la jeune fille? Je ne dis pas que c’est à proscrire, mais il s’agit en aucun cas de la norme».

Yvette Luhrs: je me suis lancée dans le porno parce que je ne voyais jamais à l’écran ce que je voyais moi-même lorsque j’avais des rapports sexuels

La Néerlandaise Yvette Luhrs est féministe, travailleuse du sexe, productrice de porno et était jusqu’en 2018 présidente de l’organisation néerlandaise Proud, qui défend les intérêts des travailleurs du sexe aux Pays-Bas. Luhrs explique de manière très claire qu’il est tout à fait possible d’être à la fois féministe et de faire du porno.

Yvette Luhrs, féministe, travailleuse du sexe, productrice de porno

Yvette Luhrs, féministe, travailleuse du sexe, productrice de porno© Suzanne Smaller

«Je ne vois pas en quoi c’est antiféministe de prendre des décisions concernant sa propre sexualité, affirme Luhrs. L’une des raisons pour lesquelles je me suis lancée dans le porno, c’est que je ne voyais jamais à l’écran ce que je voyais moi-même lorsque j’avais des rapports sexuels. Lors de relations sexuelles avec des femmes si, mais jamais lors de rapports avec des hommes. Le sexe ne se produit pas toujours au niveau des parties génitales. La manière dont quelqu’un réagit, ou dont les partenaires se regardent, c’est aussi du sexe. Ce qui passe sur le visage du partenaire au moment où se produit un attouchement, une caresse sur une autre partie de son corps, j’en éprouve aussi de l’excitation. Pas exclusivement à travers les contacts physiques donc, mais également dans le dialogue non verbal continu avec le partenaire. Lorsque je fais du porno, je m’efforce toujours de tordre le cou aux stéréotypes sur le sexe. Je cherche à montrer des choses auxquelles nous sommes peu habitués, d’autres possibilités que celles auxquelles la norme nous pousse à nous conformer».

Des mises en garde finalement fondées?

Ces dernières années, cependant, cette attitude sex-positive a tout de même été remise en question. Amia Srinivasan, philosophe d’origine indienne et professeure à l’université d’Oxford, décrit dans son essai Talking to My Students about Porn (2021) son étonnement en découvrant que ses jeunes étudiants et étudiantes se montraient plutôt sceptiques à l’égard du porno. Ils et elles sont la première génération à avoir grandi avec un accès permanent au porno et se montrent profondément préoccupé·es par la manière dont les femmes y sont représentées et par les influences négatives que le porno exerce sur leur propre expérience de la sexualité et celle de leur partenaire.

Amia Srinivasan, philosophe d’origine indienne et professeure à l’université d’Oxford

Amia Srinivasan, philosophe d’origine indienne et professeure à l’université d’OxfordLe porno auquel ils et elles ont facilement accès via Internet est bien sûr rarement à tendance féministe. Inconsciemment, ces images deviennent finalement une norme à laquelle il faut pouvoir satisfaire, une sorte d’éducation sexuelle alternative mais omniprésente. Les étudiants masculins de Srinivasan se plaignent de la pression de performance, les étudiantes, du manque d’attention à leur propre jouissance de la part du partenaire. «Finalement, les mises en garde des féministes anti-porno, se sont quand même révélées fondées», écrit Srinivasan. «Pour mes étudiants et étudiantes, le sexe se réduit à ce que le porno dicte». Srinivasan constate le problème, mais ne propose malheureusement aucune solution concrète.

Inconsciemment, les images porno deviennent finalement une norme à laquelle il faut pouvoir satisfaire

En France, l’accès aux sites pornographiques est désormais interdit aux moins de 18 ans –une loi qui a été saluée par certaines féministes, de même que par des organisations catholiques conservatrices (on peut néanmoins se demander combien de temps cela prendra avant que de petits malins parviennent à accéder à PornHub par des voies détournées). Dans les Plats Pays, une telle loi ne figure pas encore à l’ordre du jour.

Alors, le porno est-il libérateur ou oppressif? Il est fort possible que cette question reste sans réponse, surtout à l’ère de l’industrie globale du porno dans laquelle nous vivons, qui brasse des milliards et cherche donc à défendre ses propres intérêts. La chasse aux clics à tout prix est aujourd’hui difficilement (ré)conciliable avec la production d’un porno éthique et responsable.