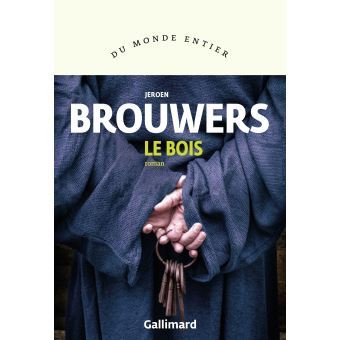

Jeroen Brouwers: «Le temps est un cercle à l’intérieur duquel je cours en rond»

Auteur d’une œuvre biographique (qui ne l’est pourtant pas vraiment), polémiste sans pareil, fervent amateur du genre épistolaire, obsédé du suicide, sans cesse désireux de laisser des «traces», ce ne sont là que quelques tentatives pour décrire des facettes de Jeroen Brouwers, écrivain néerlandais à la carrière riche et variée. Cependant, ses romans constituent avant tout des exemples de savoir-faire littéraire. Le 30 avril 2020, Brouwers, lauréat du prix Femina étranger en 1995, célèbre son 80e anniversaire. Bientôt sera publiée une nouvelle traduction française.

Jeroen Brouwers.

Jeroen Brouwers.© M. Samuels.

«On part toujours sans réfléchir du principe que les écrits de ce Brouwers sont autobiographiques. Mais si, après ma mort, un biographe se penchait sur ma vie, il aurait bien du mal à trouver dans mes livres des éléments qui soient tout droit tirés de ma vie», a un jour souligné Brouwers dans une interview. Car «à mesure que l’écrivain écrit, il s’efface lui-même». Parallèlement, Brouwers reconnaît dans L’Éden englouti: «Tout ce que je vis se doit d’être formulé, ma vie consiste en une formulation». «Ma mort sera la seule chose que je n’aurai pas décrite», a-t-il affirmé dans Zelfportret met vlakgum (Petit autoportrait aux gommes). En effet, à l’aube de ses 80 ans, Jeroen Brouwers crée la surprise en publiant un roman aussi dense qu’attristant sur la vieillesse. Il nous transporte dans les tourments de conscience et les illusions d’un homme «pris en otage» dans une maison de repos: Cliënt E. Busken.

L’existence mouvementée de Jeroen Brouwers sert sans aucun doute de moteur à son interminable carrière d’écrivain qu’il mène avec tant de professionnalisme et de zèle: ses premières années dans les Indes néerlandaises et son séjour dans un camp japonais (duquel ses deux grands-parents ne sont jamais revenus), ses années au pensionnat qu’il a tant critiquées, sa période bruxelloise aux éditions Manteau, son intense immersion dans le monde littéraire des années 1970, ses mariages tumultueux: autant d’éléments indispensables pour bien comprendre la nature polémique de Jeroen Brouwers, son écriture sans compromis, sa mélancolie, ses incertitudes et son obsession permanente de la forme.

Le Corrège, «Noli Me Tangere», vers 1525, huile sur toile, 130 x 103 cm.

Le Corrège, «Noli Me Tangere», vers 1525, huile sur toile, 130 x 103 cm.© «Museo del Prado», Madrid.

Noli me tangere, «Ne me touche pas», que l’on trouvait inscrit sur son ancienne maison située dans les bois d’un petit village limbourgeois, ainsi que son célèbre «Nulle chose n’existe qui n’en touche une autre» représentent aux yeux de Brouwers plus que des devises. Elles rappellent d’une part sa volonté de faire cavalier seul, son choix de mener une existence d’ermite et d’autre part son obsession de la «forme» et de la cohérence: dans une œuvre, chaque élément finit par renvoyer symboliquement à un autre. «En littérature, il n’existe pas d’autre vérité que celle de la forme », a-t-il noté dans De Exelse Testamenten (Les Testaments d’Exel). «L’amour, la littérature et la mort» constituent les thèmes récurrents des livres de Brouwers.

Il traite ces thèmes avec une utilisation toute personnelle et cumulative de symboles et de motifs et met un incroyable acharnement à travailler son style, qui regorge de néologismes. On y décèle également l’influence aussi bien de Harry Mulisch (1927-2010) que de Gerard Reve (1923-2006).

Un moment charnière de l’existence de Brouwers est son arrivée dans le camp d’internement pour femmes de Tjideng en 1943, avec sa sœur, sa mère et sa grand-mère, peu de temps après l’invasion japonaise des Indes néerlandaises. Il y demeure jusqu’à l’âge de 5 ans. Les événements de cette période sont entre autres rapportés dans Rouge décanté, une valeur sûre, mais un «monument pour une mère» des plus sombres.

Dans le camp, Jeroen Brouwers vit seulement en apparence une période d’insouciance: «Avec quelques autres enfants, je cours et je gambade, riant aux éclats en voyant une dame dont on pousse le visage dans un tas d’immondices». Il est témoin à plusieurs reprises de la manière dont les Japonais frappent et brutalisent sa mère: «Je cherchais ma mère, la belle femme de ma tendre enfance. Cette mère se faisait torturer, raser, avilir, briser – j’ai alors cessé de l’aimer». À sa sortie du camp, Brouwers devient un enfant difficile. Il se met à haïr sa mère, lorsqu’après la guerre elle l’envoie au pensionnat, interprétant ce geste comme une trahison.

Brouwers débute sa carrière en tant que journaliste et en 1964 il se retrouve aux éditions Manteau où, avec Julien Weverbergh et sous l’aile d’Angèle Manteau, il joue longtemps un rôle prédominant de lecteur et de rédacteur (en chef) en coulisse. La même année, il fait ses débuts officiels sur la scène littéraire avec le recueil de récits Het mes op de keel (Le Couteau sous la gorge). Son talent n’est remarqué qu’après la publication de son premier roman Joris Ockeloen en het wachten (Joris Ockeloen et l’attente, 1967).

Depuis 1976, Brouwers se bâtit une solide réputation de polémiste, qui n’a pas son pareil pour tirer dans les pattes d’auteurs et briser des renommées littéraires (entre autres dans Kladboeken – Cahiers de brouillon) et ne se fait pas seulement un nom comme romancier mais également comme querelleur et partisan de la franchise, de l’intégrité et de la beauté littéraires: Kome er Schoonheid (Que vienne la beauté) lui a également servi d’arme pour braver l’épreuve du temps.

Brouwers s’oppose fermement à la prose «réaliste» de son époque, telle qu’elle est pratiquée dans De Revisor. Il s’indigne de l’étiolement de la langue et de l’amateurisme. Il a également tissé des liens subtils entre les littératures néerlandaise et flamande, qu’il a suivies avec attention ; ses écrits à ce sujet ont d’ailleurs été rassemblés dans Vlaamse Leeuwen (Lions flamands, 1994). Dans les années 1980, l’étoile de Jeroen Brouwers brille davantage encore sur la scène littéraire avec Rouge décanté (pour lequel il s’est vu décerner le prix Femina étranger), avec Winterlicht (Lumière hivernale, 1984) et surtout avec son roman extrêmement bien construit De Zondvloed (Le Déluge, 1988), souvent considéré comme son chef-d’œuvre. Rouge décanté fait d’ailleurs partie de la trilogie autobiographique des Indes, qui débute par L’Éden englouti (1979) et se conclut par De Zondvloed (1988).

De laatste deur (La Dernière Porte, 1983, revu en 2017), son étude monumentale sur le suicide dans la littérature néerlandaise, lui permet d’être reconnu de toutes parts comme suicidologue autodidacte. Plus tard, il poursuivra ses ukases littéraires dans sa revue Feuilletons dont il est l’unique rédacteur, et dans ces essais-là aussi s’entremêlent de remarquables textes autobiographiques.

Jeroen Brouwers a décortiqué les tribulations amoureuses dans d’innombrables romans ; notamment dans son roman angoissant et oppressant, qui constitue cependant un véritable bijou sur le plan langagier, Zonsopgangen boven zee (Levers de soleil sur la mer, 1977, où il a puisé son inspiration dans sa relation avec Anne Walravens qui a, plus tard, mis fin à ses jours), ou encore dans Bittere bloemen (Des fleurs amères, 2011) et dans son roman qui a connu le plus grand succès commercial Geheime kamers (Chambres secrètes, 2000). Pour plus de commodité, il arrive que cet ouvrage soit également appelé son «roman sur l’adultère», traitant de «l’amour et de l’impossibilité de le réaliser». «Ah, «l’amour», c’est par-ci par-là la pointe d’un rocher sur lequel vous pouvez poser vos pattes de mouette, s’élevant çà et là au-dessus de l’immensité et de la profondeur de l’océan gris et silencieux», a-t-il écrit dans Het is niets

(Ce n’est rien, 1993).

Nul auteur n’a respecté la tradition épistolaire avec autant de personnalité que Jeroen Brouwers. «Toute ma vie, j’ai été placé en isolement, ou bien ai-je en toute conscience cherché à m’isoler. Mon besoin de donner des signes de vie à l’extérieur n’en fut que renforcé: la solitude me pousse à rédiger des lettres», pouvions-nous lire dans Kroniek van een karakter (Chronique d’un personnage, son fameux recueil épistolaire en deux parties). Il considère également la rédaction de lettres comme un «exercice de style»: «écrire des lettres, c’est l’anarchie littéraire». Parmi les obsessions littéraires de Jeroen Brouwers figure sans aucun doute le besoin de laisser une trace avec son œuvre. C’est une lutte perpétuelle contre le temps. Ce n’est pas pour rien qu’il a écrit dans De zondvloed: «Le temps est un cercle dans lequel je cours en rond – ainsi le temps ne me rattrape pas, et moi, aussi longtemps que je cours, je demeure en avance sur le temps».

Ce qui ne manque pas d’étonner, c’est la relation ambivalente de Brouwers avec les prix littéraires. Il en a pourtant reçu 18 environ, aux Pays-Bas et à l’étranger. En 2007, le refus de Brouwers de recevoir le prix des Lettres néerlandaises en raison du montant du prix qu’il jugeait dérisoire a fait la une des journaux. La devise de Brouwers en matière de prix littéraire est la suivante: «Un prix littéraire doit un jour vous tomber dessus, sans que vous vous y attendiez, comme une belle surprise. Il doit se poser comme un pigeon sur votre appui de fenêtre, sans avoir auparavant causé d’agitation et sans vous obliger à réaliser, contre votre volonté, quelque chose pour quoi vous n’êtes pas fait». Il a récemment aussi reçu les louanges inattendues du monde académique, par le biais d’un doctorat honoris causa à l’université Radboud de Nimègue.

Prose d’horloger

Que Brouwers consacre un jour un roman aux angoisses de ses années au pensionnat, devait être écrit quelque part dans les étoiles. Dans le recueil Het mes op de keel qui a marqué ses débuts, ce thème hantait déjà le récit «Orpheus». Dans De zondvloed,

il s’est avéré encore plus explicitement présent, tandis que dans Satans potlood (Le Crayon de Satan) Brouwers va jusqu’à dresser le compte rendu d’une visite dans une ancienne école. «Je n’ai pas le syndrome du camp. J’ai le syndrome du pensionnat», a un jour résumé Jeroen Brouwers. «Il ressurgit de temps à autre, tel un banc de sable à marée basse». Une image cruciale: «Je vois la voiture avec laquelle mes parents m’ont conduit au pensionnat, puis je la vois repartir sans moi. Cet événement a déterminé le cours de mon existence».

La violence avec laquelle il lui arrive de régler ses comptes avec l’Église catholique est-elle née de là? Peut-être. Que voulez-vous, quand vous avez passé sept ans de votre vie dans des pensionnats spartiates? Avec Le Bois, qui paraît chez Gallimard, Brouwers ajoute une nouvelle pierre à son œuvre déjà considérable, un dixième roman qui lui est encore «venu tout seul» et qui a reçu un accueil très favorable de la presse. Ce n’est cependant pas son dernier roman: Cliënt E. Busken vient de paraître, dans lequel un homme atterrit dans une sorte d’institution pour personnes du troisième âge et qui, en signe de rébellion, demeure sourd-muet et simule la démence. Il est vrai que des échos de l’atmosphère recluse du pensionnat semblent par moments résonner à travers ce roman.

Un désir d’évasion

Dans Le Bois les choses se mettent longuement en place, comme si Brouwers désirait plonger le lecteur dans les détails les plus infimes du monde oppressant du pensionnat pour garçons, soumis aux règles de l’ordre des Franciscains. Brouwers fait indéniablement référence au pensionnat Bleijerheide situé dans la petite ville néerlandaise de Kerkrade, près de la frontière allemande, où il a fait ses études secondaires. Le personnage principal, frère Bonaventura, nous guide à l’intérieur de la citadelle fortifiée, de laquelle il est pratiquement impossible de s’échapper. Il endure les rituels.

L’atmosphère de sacristie ainsi qu’un parfum d’eau bénite imprègnent le roman. Cependant, l’esprit de Bonaventura s’échappe perpétuellement et sous son habit se dresse parfois une érection, quand il pense à sa chère Patricia, qui devient également sa caisse de résonance. «Nous sommes tous frères. Certains sont de vrais porcs», constate-t-il. Le ton est donné. «Une chape de peur s’est abattue sur nous, étouffant la vie au sein du monastère». Brouwers parvient à rendre cette terreur, qu’il associe à celle des nazis, douloureusement palpable. Avec l’arrivée de frère Mansuetus, surnommé le sanglier, elle prend des formes grotesques mais également dangereuses. C’est ce dernier qui perpètre le plus d’abus sexuels et qui manie violemment le «bois» avec lequel il bat tout particulièrement les garçons blonds.

Le pensionnat de Bleijerheide.

Le pensionnat de Bleijerheide.© «Limburgs Museum».

On comprend seulement petit à petit comment père Bonaventura s’est retrouvé imbriqué dans la toile du monastère. Il y travaille d’abord comme professeur laïque d’allemand, sous son vrai nom, Eldert Haman. Mais, faible de caractère et résistant à peine, il se retrouve embrigadé et endosse l’habit, «ces grotesques guenilles». «Mon identité, c’est celle d’une fourmi». Les religieux sont «ramenés au néant». La tension augmente avec son désir d’évasion, un thème récurrent chez Brouwers dans sa «prose de pensionnat». Son désir pour la patiente fille de la papeterie, Patricia (le motif d’Orphée), envoûte presque Bonaventura. La frustration du célibat constitue un leitmotiv. Mais, bien que pourvu d’un léger esprit de rébellion, Bonaventura est également un indécis. Il semble finir par fermer les yeux sur ce qui se déroule sous son nez, même s’il en discute avec Patricia. «Taire ces choses c’est commettre un péché contre la morale, et ce péché m’a perverti, faisant de moi le lâche que je suis». Il ne prend pas position et se réfugie derrière le prétexte qu’une punition suivra et qu’il ne peut tout de même rien changer à la situation. Son silence symbolise la position de l’Église, qui devient alors complice.

Il ne faut toutefois pas en premier lieu lire ce roman de Brouwers comme un réquisitoire, bien qu’il décrive avec une minutie horrifiante les atrocités commises à l’égard des pensionnaires. Brouwers crache sa haine contre l’Église comme de sales glaires et fait lentement monter la tension. Car que s’est-il précisément passé avec Marc Freelink et Wil van Lanschot, les deux garnements tourmentés par Mansuetus? Ce dernier recevra-t-il la punition qu’il mérite ou l’omerta en sortira-t-elle victorieuse? Bonaventura va-t-il prendre les choses en main?

Pour décrire les comportements des personnages, Jeroen Brouwers fait usage d’une langue poétique peaufinée, empreinte de termes religieux et remplie de litanies. Il manie tant de registres que l’on ne peut que rester médusé face à tant de professionnalisme et d’inventivité. Ce maudit catholicisme a marqué à jamais Brouwers, comme on peut à nouveau le constater dans Le Bois. Cependant, il combat à présent le mal avec ses propres armes. Des motifs, comme celui de la cravate, sont aussi reconnaissables aux yeux du «Brouwersien». Les boutons et le souffle court de frère Hyacintus renvoient aux angoisses de ce lieu.

Jeroen Brouwers.

Jeroen Brouwers.© M. Hendryckx.

Finalement, les tentacules s’entrelacent ingénieusement, selon la prose d’horloger que privilégie Brouwers. Le Bois excelle dans la description des scènes de grande envergure qui, tel un polyptyque, renferment une quantité infinie de détails, d’allégories ou d’attributs. Il dépeint également des scènes qui prêtent tout aussi bien à rire : par exemple lorsque, quelques jours à peine avant Pâques, Jésus Christ dégringole de sa croix lors de travaux de restauration dans la chapelle et que les frères perdent le nord. Une étrange apothéose lors de laquelle Brouwers ouvre toutes les écluses, couronne le tout. Le roman conserve tout de même sa tonalité et nous force à savourer lentement. Ainsi le romancier prend-il le pas sur l’accusateur, ce qui est tout à son honneur.