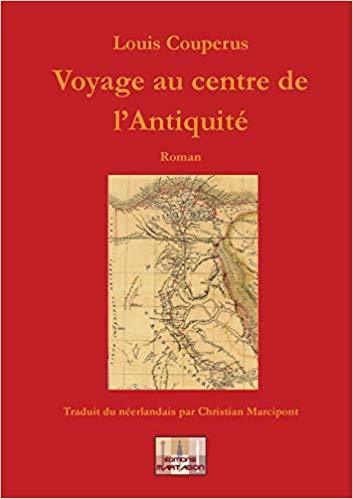

L’enjeu de Voyage

au centre de l’Antiquité est de

pénétrer les rites d’un monde mythologique, d’en comprendre la

saveur et le mensonge, la grandeur immémoriale et la corruption

humaine. La narration marie la profondeur et la légèreté, par une

esthétique onctueuse, candide, virtuose et simple.

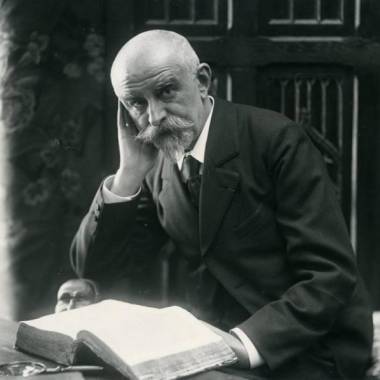

Né au sein d’une

grande famille de La Haye, en 1863, Louis Couperus vit ses premières

années à Batavia, actuelle Djakarta, en Indonésie. Tradition et

exotisme coexistent ainsi dès son plus jeune âge, jusque dans son

œuvre monumentale, qui occupe cinquante volumes aux Pays-Bas et

recouvre de nombreux champs littéraires, de la poésie à la

nouvelle en passant par le roman, le feuilleton, le conte ou encore

le récit de voyage, faisant de lui l’un des plus grands auteurs de

la littérature de langue néerlandaise.

Kees Verkade, statue de Louis Couperus (1863-1923) à La Haye

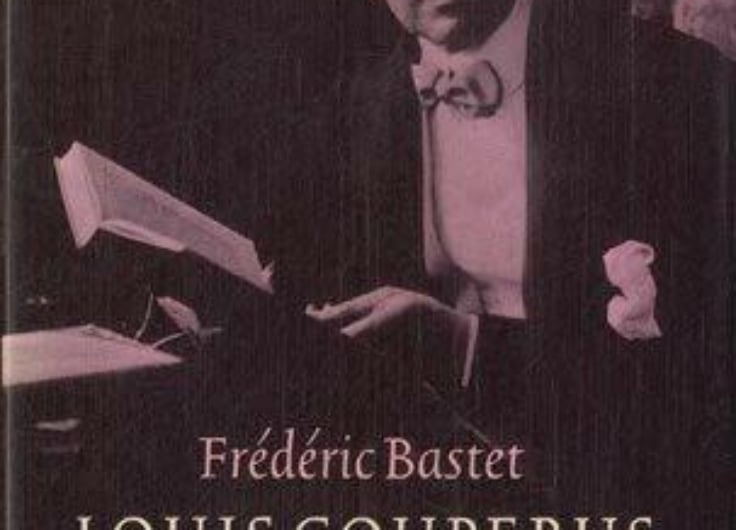

Kees Verkade, statue de Louis Couperus (1863-1923) à La HayeBien que

francophile, ayant notamment passé une dizaine d’années à Nice,

Louis Couperus connaît l’injustice post mortem subie par de

nombreux écrivains étrangers: l’oubli. La publication récente de

Voyage au centre de l’Antiquité aux éditions Martagon,

dans la traduction de Christian Marcipont, intervient donc comme une

réparation, alors même que l’esthétique de ce roman, publié

initialement en 1911, est présentée par l’éditeur comme «très

fin-de-siècle».

L’œuvre est

incontestablement datée, tant sur le plan de la thématique que du

style. Si l’actualisation des mythes – pour les faire entrer dans

nos seules problématiques du jour – est l’une des grandes

tendances contemporaines, le XIXe et la première moitié

du XXe siècle ont opéré un retour à l’antique qui

s’est décliné tant dans la peinture (Ingres, David…) que dans

la littérature (Joséphin Peladan, Anouilh, Giraudoux, Cocteau,

etc.).

Profondément

influencé par Pétrarque et son amour enflammé pour Laure, Louis

Couperus participe, sur le fond, de cette dynamique, avec des

caractéristiques stylistiques qui lui sont propres, unifiant roman

réaliste et lyrisme élégant. Voyage au centre de l’Antiquité

se présente comme un roman initiatique, dont la quête se révèle

en réalité un prétexte pour parcourir les contrées égyptiennes,

réelles et fantasmées, entre Nil et désert. Le grand voyageur que

fut l’écrivain, qui visita aussi bien l’Allemagne, l’Italie et

l’Angleterre que le Japon, l’Algérie ou encore la Provence,

livrant nombre de comptes rendus sous des formes littéraires

diverses, se plaît à rêver de périples au pays des langues mortes

et des souvenirs vivants.

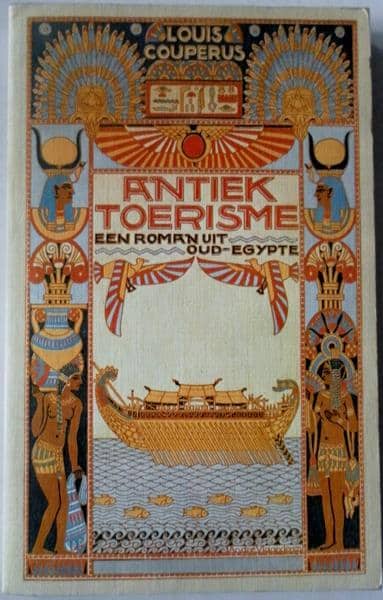

Voyage au centre

de l’Antiquité, plus précisément en Égypte, préfigure

d’autres récits à venir, tels que Herakles en Grèce et

au-delà (1913), De komedianten dans

la Rome du Ier

siècle (1917) ou encore : Iskander. De roman van

Alexander den Groote (Iskander. Le roman d’Alexandre le Grand)

en Perse et en Inde (1920). Nous y voyons un jeune et beau patricien

romain, Publius Sabinus Lucius, qui quitte la péninsule italienne

pour gagner l’Égypte, afin de consulter les oracles et connaître

la vérité sur la disparition d’Ilia, son esclave et sa

bien-aimée.

Accompagné d’un

oncle aussi truculent que désargenté, d’un pédagogue affranchi

et avisé, d’un petit esclave libyen fidèle et de la jolie Cora,

esclave douée pour le chant et la danse, qui achèvera de guérir

l’âme de son maître, Lucius vit une aventure tout autant

intérieure qu’extérieure.

Le récit des

souffrances du riche Romain, bien que servi par une élégance

stylistique presque sans failles, a des accents pathétiques, du fait

d’un lyrisme parfois suranné. C’est que Louis Couperus fait de

cette quête le creuset de chacune des rencontres religieuses,

spirituelles et mystiques que proposait en son temps l’Égypte,

pays alors réputé pour garder invisiblement la parole secrète de

la sagesse. L’enjeu est de pénétrer les rites d’un monde

mythologique, d’en comprendre la saveur et le mensonge, la grandeur

immémoriale et la corruption humaine. La narration marie la

profondeur et la légèreté, par une esthétique onctueuse, candide,

virtuose et simple.

Louis Couperus

partage avec Joris-Karl Huysmans, écrivain parisien de quinze ans

son aîné, dont on sait les origines néerlandaises, un goût pour

l’encyclopédisme qui survole l’intrigue et célèbre la beauté

du monde, la grandeur de ses mystères, chrétiens pour le Français

dans En route (1895) et plus généralement dans sa trilogie

de la conversion, ésotériques pour le Néerlandais: la description

minutieuse des cultes rendus aux dieux et aux bêtes est tantôt

somptueuse, tantôt amusante.

Joris-Karl Huysmans (1848-1907).

Joris-Karl Huysmans (1848-1907).«Chats et éperviers, moutons et loups, cynocéphales et zébus, aigles et lions, chèvres, boucs araignées : pas une bête qui ne fît l’objet d’un culte dans tels ou tels ville ou village […]. Aussi l’oncle Catullus déclara-t-il qu’il était las de se voir contraint d’admirer tous ces animaux sacrés, d’autant plus qu’Apis le taurillon et Such le crocodile étaient les seuls à présenter quelque intérêt pour les spectateurs.»

Là où Huysmans ne se permet que de rares excursions humoristiques, Louis Couperus joue subtilement sur la clarté d’une Antiquité à la sagesse fantasmée et sur la dérision devant les excès qui conduisent les hommes à se précipiter aux pieds et aux pattes de la première divinité proclamée. En cela encore, l’écrivain néerlandais est incontestablement de son temps.