Les années de guerre américaines de Victor Horta

Lorsque Victor Horta est contraint de fuir pendant la Première Guerre mondiale, son exil devient l’occasion de récolter des fonds pour la pauvre petite Belgique. Le célèbre architecte belge, connu pour ses maisons Art nouveau, se rend aux États-Unis pour donner des conférences sur les atrocités allemandes. Durant son séjour, Horta est également fasciné par les gratte-ciel et les logements standardisés. Ses années de guerre vont grandement influencer ses idées sur l’architecture, l’urbanisme et la société. Pour Horta, l’Amérique est devenue un modèle pour la reconstruction de la Belgique, comme le montre un livre de l’historien de l’art Tom Packet.

Victor Horta vers 1900

Victor Horta vers 1900© Wikimedia Commons

«Two cars in every garage, a chicken in every pot» («Deux voitures dans chaque garage et un poulet dans chaque casserole»). Aucun politicien belge n’aurait poussé le bouchon aussi loin dans ses promesses électorales durant les années 1920. Tel fut cependant le slogan qui ouvrit au républicain Herbert Hoover la porte de la Maison Blanche en 1928. Loin d’être un idéal utopique, ce fut alors une ambition plausible aux États-Unis, résumant de surcroît la mentalité self-made.

Sa forte croissance économique et sa production industrielle de masse avaient alors rendu le luxe et le confort plus abordables et accessibles à de larges couches de sa population (ou pour le moins à ceux qui étaient prêts à travailler dur). L’envers de la médaille se lisait dans la perception qu’en avaient les Européens qui considéraient le pays comme extrêmement matérialiste, au peuple superficiel, une nation dénuée de toute culture digne de ce nom. Bref, comme dans la fameuse boutade du Premier ministre Georges Clemenceau: «Les États-Unis d’Amérique forment un pays qui est passé directement de la barbarie à la décadence, sans jamais avoir connu la civilisation».

Le pays ne l’attirait que dans la mesure où il lui promettait une vie moins chère et la possibilité d’améliorer son anglais

Lorsque l’architecte Victor Horta (1861-1947) embarque le 29 novembre 1915 pour New York, il n’en pense pas moins. Dans ses mémoires, Horta confie qu’avant ce voyage, il n’avait jamais eu l’intention de se rendre aux États-Unis. Le pays ne l’attirait que dans la mesure où il lui promettait une vie moins chère et la possibilité d’améliorer son anglais.

Pourquoi dès lors ce voyage impromptu? Il faut ici remonter quelques mois dans le temps. Depuis août 1914, la Première Guerre mondiale ravageait le continent européen. L’invasion sanglante de la Belgique par l’armée allemande laissait la communauté internationale sous le choc, mais Horta décide, malgré toutes les menaces, de rester à Bruxelles. En février 1915, il est invité à un congrès sur la reconstruction au Royaume-Uni. Il voyage jusqu’à Londres en clandestin et y condamne fermement les destructions qu’il a pu observer en Belgique: «On ne peut pas croire que ces destructions ont été apportées par l’homme, mais plutôt par des animaux enragés!»

Il va de soi que ses paroles, publiées le lendemain sous forme d’article dans les journaux, ne rencontrent que peu de compréhension de la part de l’occupant allemand. Le sort de Horta est désormais lié à celui de la guerre: aussi longtemps que les armes retentiront au front, le retour chez lui sera exclu. Ainsi, un séjour prévu pour quelques jours se mue-t-il en exil de plusieurs années.

Marie Depage

Marie DepageTout comme de nombreux autres Belges qui ont pris la fuite, Horta tente d’utiliser son temps à bon escient. À peine la cinquantaine, il avait dépassé «l’âge de porter les armes», mais les exilés disposent de plus d’un tour dans leur sac pour soutenir l’effort de guerre national. Aux côtés d’artistes et collègues, il organise des activités à Londres pour alimenter la caisse de la Croix-Rouge belge.

Dans cette quête fébrile de collecte de fonds, les regards se tournaient de plus en plus vers l’autre côté de l’Atlantique. L’infirmière belge Marie Depage en est l’exemple le plus illustre. Début 1915, sa collecte de fonds aux États-Unis rencontre un très grand succès, une campagne qu’elle paye tragiquement de sa vie, lorsque à son retour, le Lusitania (le navire qui la ramène en Europe) est torpillé le 7 mai 1915 par un sous-marin allemand.

Aux côtés d’artistes et collègues, il organise des activités à Londres pour alimenter la caisse de la Croix-Rouge belge

À Londres subsiste pourtant l’image des États-Unis comme un pays généreux, d’autant plus qu’ils ont dès le début du conflit épaulé la Belgique occupée en tant que moteur de l’aide humanitaire. Aussi, à l’automne 1915, est-ce au tour de Horta: en compagnie de son ami Louis Lazard, secrétaire de la Croix-Rouge anglo-belge, et muni d’un coffre plein de diapos et de manuscrits, il part pour les États-Unis dans le but d’y collecter de l’argent avec ses conférences sur l’architecture.

Victor Horta était incontestablement un homme de parole très productif, tel que l’attestent ses quelque 150 conférences données aux États-Unis. Pourtant, elles n’ont jusqu’à ce jour fait l’objet d’aucune étude, alors qu’elles sont riches d’enseignements à propos de la vision de Horta sur l’architecture, mais aussi sur la manière dont on considérait en Belgique l’histoire de l’architecture au tournant du siècle. Ainsi, Horta expliquait certaines différences régionales dans les monuments gothiques ou romans à l’aide de facteurs contextuels. Pour Horta, un monument historique était avant tout le produit de la société qui l’avait engendré.

Les ressemblances frappantes entre la mairie gothique d’Arras, d’Audenarde et de Bruxelles trouvent ainsi leur origine dans les deux principaux cours d’eau dont les sources se situent en France (l’Escaut et la Meuse) et qui charrient, de ce fait, d’intenses échanges culturels. En 1916, Horta entraîne les Américains dans de longues pérégrinations à travers le paysage architectural belge. Dans les amphithéâtres de l’université de Harvard, du Massachusetts Institute of Technology ou du Wellesley College, les jeunes étudiants voient défiler des images idylliques de beffrois, d’églises et de mairies d’Huy, Louvain, Malines ou Anvers.

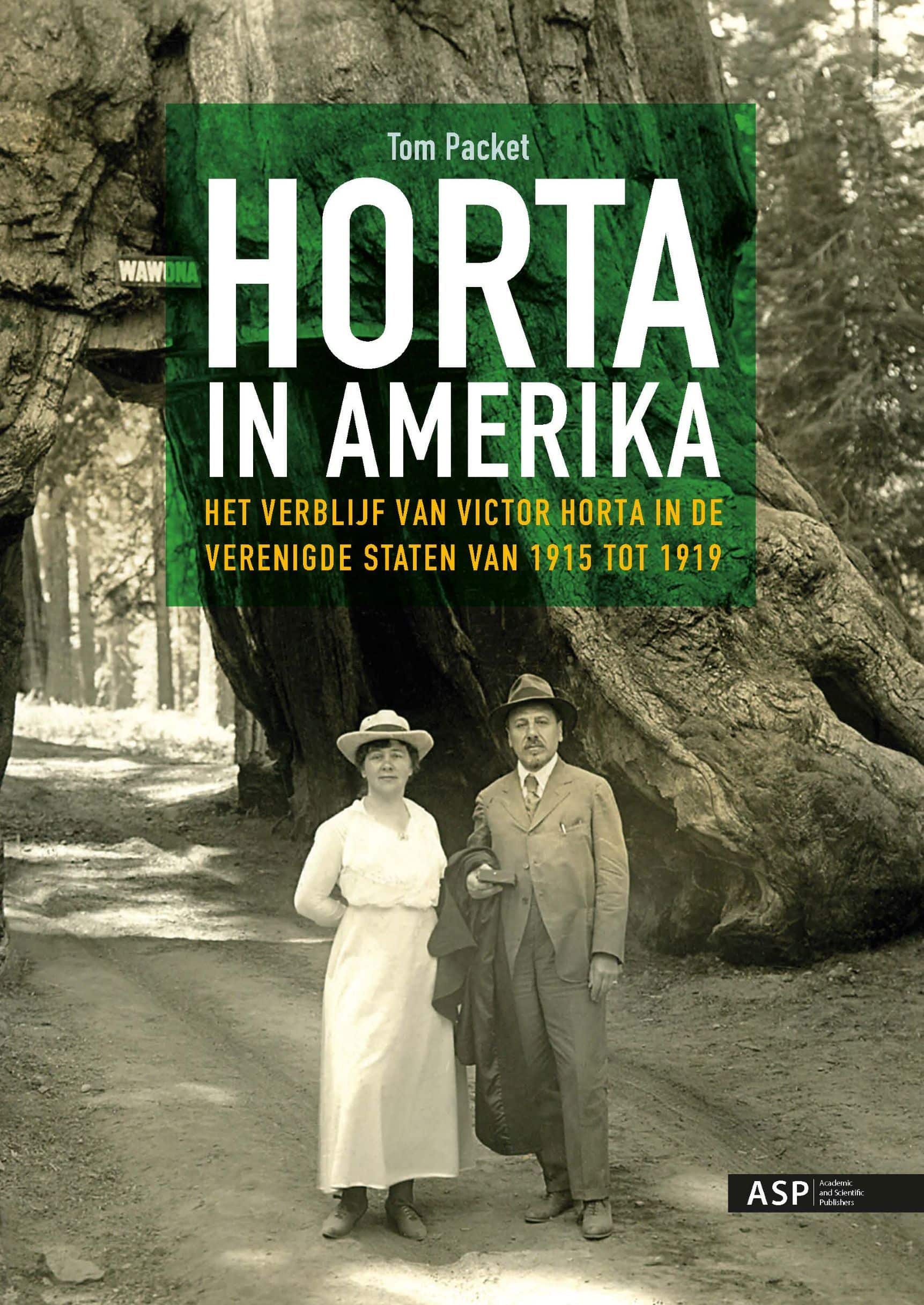

Julia et Victor Horta au Yosemite National Park, Californie, août 1918

Julia et Victor Horta au Yosemite National Park, Californie, août 1918© Archives du musée Horta, Bruxelles

Or, à partir de 1917, la situation prend un tournant décisif avec le ralliement des États-Unis au conflit européen. Alors que le président Woodrow Wilson avait initialement insisté sur la neutralité absolue de la société américaine, il fallait à partir de 1917 la mobiliser entièrement pour son entrée en guerre.

Dans le sillage de cette entrée en guerre, les conférences de Victor Horta changent, elles aussi, de cap: là où sa démarche était au début extrêmement diplomatique, vers la mi-1917, il truffe ses manuscrits de paroles engagées, polémiques. De toute évidence, la guerre s’enlisait, et aux États-Unis aussi, il fallait garder haut les cœurs. Horta se concentre alors uniquement sur les ravages dont sont victimes les monuments belges. Muni de photos d’églises et de cathédrales détruites par les bombes, il pose les Américains devant un choix simple: celui d’un monde libre, démocratique ou celui d’une autocratie brutale (symbolisée par la destruction de la Belgique).

Carte de la Belgique dessinée par Horta montrant l'invasion allemande et les villes martyres meurtries (deuxième moitié de 1917 ou première moitié de 1918).

Carte de la Belgique dessinée par Horta montrant l'invasion allemande et les villes martyres meurtries (deuxième moitié de 1917 ou première moitié de 1918).© Archives du musée Horta, Bruxelles

«You are fighting against a system that you cannot accept, and you will fight until the end» (Vous vous battez contre un système que vous ne pouvez pas accepter, et vous vous battrez jusqu’à la fin), résume-t-il devant son public à San Diego. L’architecte, qui à Bruxelles fut connu pour être un grand admirateur de Wagner et s’était même rendu à l’exposition du Werkbund à Cologne en 1914, fait à présent aux États-Unis des déclarations quasi méconnaissables sur le caractère national allemand et sa Kultur, ou plutôt, son manque de culture. Mais aux États-Unis aussi, la machine de la propagande tourne à plein régime et Horta doit se plier aux caprices de l’opinion publique.

Le gratte-ciel néogothique Cathedral Building photographié par Horta, Oakland, Californie, 1918

Le gratte-ciel néogothique Cathedral Building photographié par Horta, Oakland, Californie, 1918© Archives du musée Horta, Bruxelles

Le gouvernement américain se présentait alors systématiquement auprès de ses citoyens et de ses alliés comme le dernier bastion du monde civilisé et libre. Le journaliste George Creel décrivit plus tard comment «l’évangile de l’américanisme se propageait aux quatre coins du monde». De plus en plus d’Américains commençaient aussi à se voir eux-mêmes comme les sauveurs de l’Europe, leur communauté comme un exemple à suivre, voire un idéal (ou encore un antidote contre le bolchévisme galopant). L’ancien continent était en ruine, tant physiquement que moralement. En d’autres mots, c’était au tour des États-Unis.

Voilà le message que Horta répète si souvent qu’il finit par y croire. Il décrit dans ses mémoires comment ses convictions se sont remodelées au fil du temps. Petit à petit, les États-Unis deviennent pour Horta un modèle pour la reconstruction belge, une évolution exacerbée par ses conférences qui l’obligent à se déplacer aux quatre coins du pays. Ainsi, il est subjugué par les gratte-ciels américains. À Oakland, il photographie le Cathedral Building, le premier gratte-ciel néogothique sur la côte ouest. (Il doit certainement aussi s’adapter à l’énorme quantité de voitures qui circulent déjà à ce moment dans les villes américaines!). Plus tard, il collectionne encore des photos de gratte-ciels plus récents, parmi lesquels le New York Central Building (1929), projet de l’architecte Whitney Warren que Horta rencontra en 1915 et avec lequel il reste en contact, même après son retour en Belgique.

New York Central Building, 1929

New York Central Building, 1929© Archives du musée Horta, Bruxelles

La fascination naissante de Horta pour les États-Unis va bien au-delà de l’architecture. Fin 1918, il visite au Meatpacking District de Chicago les usines Armour, un des plus gros producteurs alimentaires, mais aussi un des plus modernes des États-Unis. Des kyrielles de conserves y roulent sur les convoyeurs. Un exemple plus parlant des États-Unis comme pays rationnel, fortement mécanisé et à la pointe de la technologie, est sans doute difficile à trouver.

En outre, Horta y étudie le monde de la publicité et loue sa tendance à la surconsommation: «It is because Americans buy twice as much as they need, that your industrial life is so prosperous» (C’est parce que les Américains achètent deux fois autant qu’ils ont besoin, que la vie industrielle est si florissante), s’exclame-t-il à Salt Lake City. Il étudie la construction des autoroutes et des lignes ferroviaires et apprend l’urbanisme auprès des municipalités de Chicago ou de San Francisco.

Unité de production de l'usine de margarine Armour, Chicago, Illinois, vers 1918

Unité de production de l'usine de margarine Armour, Chicago, Illinois, vers 1918© Archives du musée Horta, Bruxelles

Lors d’une de ses dernières interviews avec The Seattle Daily Times, Horta concède même sans scrupules que la Belgique devrait s’approprier le plus possible de recettes américaines pour sa reconstruction: «We intend to take something from your social life, from your economic life, from your industrial life. Whatever we find useful to our purposes we will take» (Nous avons l’intention de nous inspirer de votre vie sociale, économique et industrielle. Tout ce qui peut servir nos objectifs, nous le prendrons), cite le journal. Lorsque, au début de 1919, les Horta rentrent enfin chez eux, son épouse Julia se lamente qu’il a fallu encore deux semaines à Victor pour faire sa valise et emporter son énorme documentation à Washington D.C.

Le pays, qui avait déjà attiré de nombreux Européens au XIXe siècle avec la promesse de liberté et de prospérité, a en 1918 clairement conquis Victor Horta. Et même si son enthousiasme s’estompe quelque peu dans les années 1920 et 1930, l’exil de Horta reste intéressant en raison de l’époque à laquelle il se situe. Alors que l’Europe d’avant 1914 n’avait qu’un certain dédain for everything American, les années 1920 coïncident avec le début de la domination culturelle américaine.

Le jazz envahit à présent les cafés bruxellois et, à Paris, Joséphine Baker danse le charleston. Les stars hollywoodiennes dominent le grand écran de Londres à Berlin. En 1925, l’écrivain autrichien Stefan Zweig dénonce cette «Monotonie du Monde», le nivellement d’une Europe dont l’identité culturelle s’évapore sous le soleil américain.

Horta restera lui aussi encore longtemps aux prises avec le sentiment d’être américanisé. Dans ses mémoires, il songe avec une pointe de jalousie à une «Amérique ascendante», regorgeant «d’entreprises audacieuses» et d’un «bonheur généralisé», qu’il quitte en 1919 pour retourner en Belgique, où ne l’attendent qu’attitudes mesquines et budgets étriqués. De grands projets sont ainsi rendus difficiles, voire irréalisables, les attentes trop ambitieuses sont vouées à l’échec: «Je pense que toutes ces visions américaines ne sont pas faites pour notre pays», écrit Horta en 1939, sur un ton désabusé. Son enthousiasme de 1918 est loin derrière lui.