Lire «Les Délices de Turquie» à l’époque de #metoo? Oui, mais avec des réserves

Il y a 50 ans, l’écrivain néerlandais Jan Wolkers provoqua un séisme aux Pays-Bas avec Les Délices de Turquie. A partir des années 1960, les descriptions érotiques explicites érigeaient son livre en symbole de la libération sexuelle de toute une génération. Ce best-seller mérite-t-il toujours, aujourd’hui, la réputation de classique briseur de tabous? Et comment devons-nous lire ce roman à notre époque de #metoo? La relecture de la version originale en néerlandais Turks fruit a fait rougir de honte Aleid Truijens.

Nous trouvions le livre nettement supérieur au film…, tout en devant reconnaître, en 1973, que le film Turks fruit était formidable, d’autant plus qu’il s’agissait d’un film néerlandais!

La version cinématographique du roman de Jan Wolkers de 1969 réalisée par Paul Verhoeven allait devenir le long métrage néerlandais le plus couronné de tous les temps.

Le film se déroulait dans la ville branchée et «magique» d’Amsterdam. Il traitait de personnages émancipés, libérés, tels que nous aurions voulu être nous-mêmes si nous n’avions pas été si bleus et si sages, et si nous avions disposé d’un physique aussi divin que celui des très jeunes protagonistes Monique van de Ven et Rutger Hauer.

Rutger Hauer et Monique van de Ven.

Rutger Hauer et Monique van de Ven.Un fauve artistique farouchement antibourgeois entraînait des femmes vers son antre et leur imposait sa volonté insatiable. J’allais voir le film avec mon premier petit ami, à l’âge de 16 ans. Quelle soirée inspiratrice! Voilà comment il convenait de célébrer l’amour!

Mais c’était évidemment Wolkers qui avait imaginé tout cela, pas Verhoeven. Turks fruit, voilà le livre à lire absolument! Notre livre! Voilà comment devait être un roman: drôle, cru, brutal, excitant, salace, cruel, agressif, gentil et désespérant. Turks fruit nous apprenait quelque chose sur le sexe avant qu’on ne s’y adonne soi-même. On participait pendant un bref instant à la vraie vie où des gens s’aimaient et se trahissaient follement.

Que ce fût le jeune professeur de néerlandais en quatrième année du lycée qui nous avait conseillé de lire ce livre, voilà qui était merveilleux. Si c’était cela la littérature, elle devenait quelque chose de super. Le professeur nous parlait aussi avec enthousiasme de Harry Mulisch, Gerard Reve et Willem Frederik Hermans, les Trois Grands parmi les écrivains, mais leurs livres ne parvenaient pas encore à me passionner à ce moment-là. Il n’y avait qu’un seul Grand Numéro Un. Celui-ci était également sculpteur. Et il avait une tête sculptée qui ressemblait à celle de l’empereur Néron.

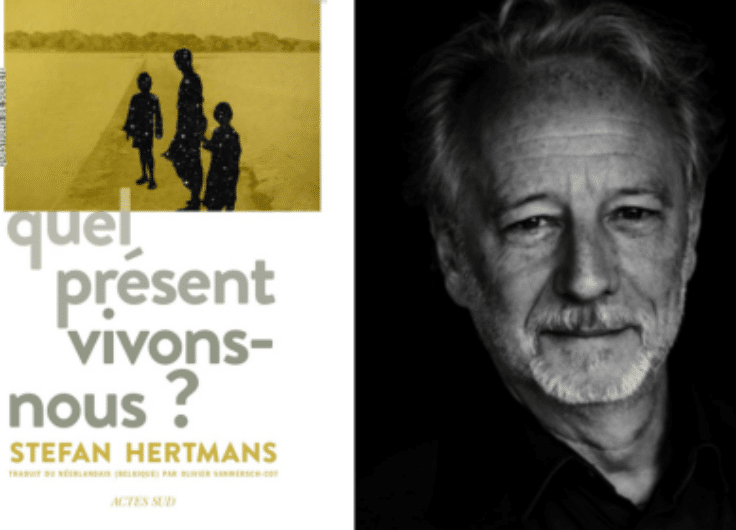

Jan Wolkers (1925-2007) en 1995.

Jan Wolkers (1925-2007) en 1995.Par la suite j’ai à plusieurs reprises relu Turks fruit, par exemple lorsque j’écrivais des comptes rendus des journaux de Wolkers pour de Volkskrant, et la dernière fois à l’occasion de la parution de Het litteken van de dood (La Cicatrice de la mort), sa biographie écrite par Onno Blom. D’après le biographe, Wolkers était pour le moins aussi agressif et possessif que son protagoniste. Et effectivement, Turks fruit semblait en grande partie s’inspirer de la réalité, même si la femme servant de modèle pour Olga, Annemarie Nauta, n’était jamais décédée d’une tumeur cérébrale (ce qui fut bel et bien le sort d’une autre amie).

La relecture fut une expérience troublante. Il y a une quinzaine d’années, c’est-à-dire longtemps avant #metoo, je ne comprenais déjà plus ce qui m’y avait tellement fascinée jadis. Les scènes de sexe de Wolkers sont presque caricaturalement pornographiques. Je lisais des phrases comme: «J’arrachais leurs vêtements et leur rentrais dedans comme un forcené» et «Je voyais ma tringle disparaître entre les volumineuses masses bombées et blanches». Les descriptions des maîtresses qu’il se tape après le départ d’Olga sont rébarbatives. Elles ont «des cons secs, hérissés de verrues à l’intérieur», ou «un appareil aux lèvres débordantes, semblables à des nageoires brunâtres ou aux portillons d’un salon». Toutes ces femmes se sont néanmoins «embrochées» elles-mêmes, car il faut bien qu’il puisse oublier son chagrin.

Les descriptions sont à ce point sexistes et blessantes que cela heurte. Et il y a pire encore. Certaines compagnes de lit sont des femmes de ménage gratuites. Après la cérémonie, elles nettoient les carreaux et encaustiquent les toilettes, tâches féminines auxquelles un artiste n’a pas le temps de se consacrer. Il doit parfois s’accommoder de «trois mioches au nez débordant de morve» «chez une petite femme divorcée». Ou il ne peut s’exécuter qu’après avoir écouté des filles qui «en enfouissant leur nez mouillé contre ma poitrine velue, pleurnichaient parce que leur père les avait violées à l’âge de quinze ans» – ah!, ce que de telles pleurnicheuses peuvent être fatigantes.

Relire Turks fruit devient par-dessus tout une confrontation avec ma propre naïveté de jadis et avec mon manque de sens critique. Comment ai-je pu, à l’époque, trouver formidables de telles descriptions et me pâmer devant un moi-protagoniste à ce point crapule? Je me proclamais émancipée, voire féministe. Comment ne me suis-je pas rendu compte de tant de misogynie?

On peut certes objecter que les descriptions blessantes de femmes sont le fait d’un homme abandonné malade de chagrin et de colère. L’amour entre le moi et l’Olga adulée, je me le rappelle en effet comme très affectueux et chaleureux.

Mais même cela ne se confirmait guère lors de la relecture. Olga est par-dessus tout l’objet d’un désir, «une concupiscence ardente»; ce qu’elle en pensait elle-même demeure problématique. Nous savons surtout qu’elle est absolument mignonne, une femme enfant.

Elle dort en suçant son pouce et mange tellement de glaces qu’elle doit vomir. Pour les ébats amoureux elle ne doit même pas être éveillée. La nuit, son homme prend avidement son «corps inerte et apathique»; il la croit alors «étourdie de plaisir». Pendant la journée, Olga ne fait guère autre chose que «se déambuler à poil» dans son atelier, comme modèle. Elle ne travaille ni n’étudie. Pourquoi le ferait-elle? A quoi bon?

Nous ignorons pour quelle raison Olga s’en va. Nous apprenons, en revanche, que son homme lui flanque une gifle dès qu’elle se met à flirter avec un autre et que, lorsqu’il vient chez ses parents à elle pour parler avec Olga, il la viole dans la nuit et l’empêche de crier en l’embrassant sur la bouche. Cela s’appelle viol, mais le moi-protagoniste croit que son ex trouve cela délicieux.

La métaphore qui sous-tend une partie importante de l’intrigue, je la trouve également nulle et impitoyable maintenant. L’idée est que la relation est «envenimée» par la mère d’Olga, une «sale garce sournoise» qui s’entremet pour lier sa fille à un homme riche. Sa maladie, le cancer du sein, fait office de symbole de cette dépravation. Son «nichon cancéreux» était devenu un trou béant dans son corps. Le venin s’instille d’abord dans le mariage d’Olga puis dans sa tête. Dans La Maladie comme métaphore (en anglais en 1978; 1979 pour la traduction française), Susan Sontag a consacré une analyse aiguë à la manière dont des métaphores touchant au cancer ont influencé la réflexion sur des cancéreux; elles devenaient des symboles du mal. C’est ce qui se passe de manière évidente dans Turks fruit.

Bien sûr, les temps changent. Personne n’échappe aux normes, aux mœurs et aux modes de son époque. Après coup, la liberté de jadis faisait plutôt penser à l’ivresse de pouvoir et d’emprisonnement, la posture émancipée de l’un entraînait la sujétion de l’autre. Et pourtant, il ne convient pas de juger l’écrivain Wolkers de 1969, adulé aussi bien par des hommes que par des femmes et dont ils partageaient une vision du monde, cinquante ans après, selon les normes de l’époque juste après #metoo.

L’esprit des années 1960 et 1970 se serait-il dès lors évaporé? Les Pays-Bas jadis si libertaires, si larges d’esprit et si tolérants seraient-ils devenus aujourd’hui pudibonds et conservateurs? Je pense que non. Nous chérissons nombre d’acquis de ces années-là: nous pouvons organiser notre vie comme nous l’entendons et la plupart d’entre nous ne doivent pas se soumettre aux exigences de l’église et de la communauté.

Adaptation pour le théâtre de «Turks fruit» (Les Délices de Turquie).

Adaptation pour le théâtre de «Turks fruit» (Les Délices de Turquie).Toutefois, c’est maintenant seulement que le féminisme parvient à la maturité. Les femmes sont plus conscientes d’elles-mêmes que des filles hippies telles qu’Olga. Elles n’acceptent plus d’être considérées et approchées comme le fait le narrateur dans Turks fruit. Un tel mâle n’a plus la cote.

Que reste-t-il resté du héros littéraire de ma jeunesse? Quelque chose tout de même. En tout cas une image mémorable d’une époque ainsi que ses phrases rythmiques, colorées, exhibitionnistes, évocatrices. J’apprécie aussi la manière dont Wolkers parvenait à juxtaposer et à unir des contradictions. Il s’inscrivait parfaitement dans la culture des jeunes des années 1960 et 1970 mais était et restait en même temps quelqu’un d’avant la Seconde Guerre mondiale: un garçon brimé d’un milieu protestant réformé souffrant de l’autorité d’un père patriarche ainsi que d’un Dieu omniprésent qui voit tout et qui punit. Dans son œuvre, Wolkers maniait le langage des jeunes contestataires excentriques mais également la ‘langue du pays de Canaan’ protestante orthodoxe. Ses différents «moi» sont des figures artistiques en apparence insoucieux, détachés de Dieu et tonitruant contre le grand capital, mais ils sont aussi et encore des garçons tourmentés pétris de culpabilité. Ils sont à la fois cruels et tendres, grande gueule et tout petit cœur. Cette contradiction est émouvante. C’est pour toutes ces raisons que j’aime toujours l’œuvre de Jan Wolkers. Avec quelques réserves, il est vrai.