L’œuvre provocante d’Arnon Grunberg: un ange porteur de souffrance

Aujourd’hui couronnée d’un prix PC Hooft pour la prose et du prix Johannes Vermeer 2022, l’œuvre vaste, mais variée d’Arnon Grunberg allie terreur et tendresse, satire et sincérité. L’auteur plonge son public dans des mondes oppressants, et les emmène à la rencontre de personnages dont la vie est une lutte de tous les instants. Grunberg définit lui-même la trame de fond de son œuvre comme un «tissu de désespoir». Portrait d’un auteur prolifique porté par une mission bien singulière.

À demi nu, Arnon Grunberg se tient face au public dans une salle à l’atmosphère intimiste. Le malaise est palpable, aussi bien du côté de ce quinquagénaire qui préfère l’écriture à la danse que de celui des spectateurs. Chaque partie observe l’autre, et la relation tacite qui en résulte est à la fois malaisante et étrangement touchante. Si Arnon Grunberg et la poétesse Charlotte van den Broeck ont décidé de prendre part à ce spectacle, ce n’est pas pour offrir au monde une démonstration de grâce ou de beauté, mais bien pour célébrer la connexion qui existe entre différents artistes, et mettre en exergue les liens qu’ils tissent avec nous, leur public.

Même si Arnon Grunberg ne doit pas son récent prix P.C. Hooft à ses talents de danseur, cette prestation fait partie intégrante de son expression artistique, puisqu’elle lui permet de défier son public comme il l’a fait dans ses vingt romans, ses centaines d’essais et de billets d’humeur, ses lettres endiablées –bref, dans tout ce à quoi il doit cette fameuse récompense. Doit-on voir en cette provocation le caprice d’un écrivain narcissique qui n’existe qu’à condition d’être vu? Pas du tout. L’auteur rend au contraire visible ou audible ce qui n’aurait jamais dû l’être. En exposant ce qui aurait dû rester caché, Grunberg précipite le public dans son monde de souffrance.

Et quelle souffrance! Que ses personnages tuent leurs enfants ou leurs parents, torturent leurs proches, exécutent d’innocents otages ou se traînent dans leurs propres déjections, ils ont pour point commun d’entraîner le lecteur dans un monde oppressant à souhait.

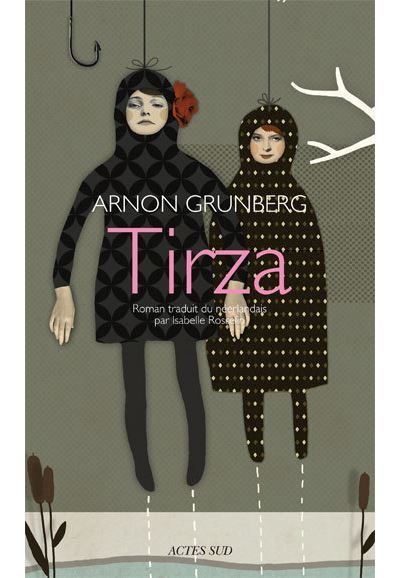

Bon nombre de critiques et de lecteurs ont eu du mal à reconnaître ce monde, à accepter l’agression de Beck dans L’oiseau est malade1, la perversion de François dans Gstaad2, ou encore la xénophobie de Hofmeester dans Tirza3. Les protagonistes de Grunberg sont des hommes émotionnellement distants qui sont toujours à l’affût du «danger».

Quiconque accuse l’auteur de créer des personnages «aseptisés» oublie toutefois que ce qui cause la ruine de ces hommes, c’est justement leur amour, le soin qu’ils apportent à une femme malade ou dépendante, qu’il s’agisse d’une mère, d’une fille, d’une sœur, d’une enfant namibienne ou d’une patiente souffrant de troubles psychiatriques. Dans L’oiseau est malade, Beck se sent responsable de sa compagne mourante, qu’il tente de réconforter : «Il la tenait comme un père tiendrait son enfant». Dans les romans de Grunberg, l’«autre» malade représente l’invivable, la voie qui mène à la mort. S’y attacher est une forme de destruction ou d’autodestruction, mais s’en détacher aussi.

C’est là toute la tragédie des romans de cet auteur: le héros essaie de résister à l’appel de l’autre, mais ses efforts finissent par causer leur perte à tous les deux. Une sanction s’abat ainsi sur chaque personnage principal qui tente de prendre la fuite. Pour certains, c’est la prison; pour d’autres, une institution quelconque.

Lorsque Grunberg parle de l’humanité, il utilise un langage similaire à celui employé dans la littérature décrivant les victimes de traumatismes

L’œuvre d’Arnon Grunberg n’est-elle dès lors qu’un florilège de récits étranges mettant en scène des individus blessés? Loin de là. Les personnages de Grunberg succombent en réalité à un système contre lequel ils ne peuvent lutter, du colonialisme au capitalisme. La maladie qui ronge l’«autre» n’est pas le fruit d’un problème individuel, mais le produit de la violence sociale. Ce ne sont pas uniquement une poignée de personnes, mais bien l’ensemble de la société qui est «invalide», traumatisée par sa propre barbarie.

Lorsque Grunberg parle de l’humanité, il utilise un langage similaire à celui employé dans la littérature décrivant les victimes de traumatismes. «Être humain, c’est admettre que la confiance dans notre monde est irrémédiablement brisée», a-t-il par exemple écrit. Tout indique que ce n’est pas l’homme, mais la structure fondamentale de la «civilisation» qui est compromise. L’horreur de la Shoah, l’extermination de six millions d’êtres humains au cœur même de l’Europe, en est une preuve criante que l’on retrouve dans l’œuvre de Grunberg, dont le père et la mère, tous deux juifs-allemands ont survécu respectivement à la clandestinité et à Auschwitz.

Dans les mémoires de sa mère, Arnon Grunberg qualifie son immense œuvre de «simple note de bas de page», pour ensuite préciser: «Je ne compte pas dédier toute mon œuvre à la guerre, mais les souvenirs, la mémoire, le récit de ma mère et de mon père comportent des trous qu’il faut combler. Avec de la fiction, par exemple.»

Combler les trous que le XXe siècle a laissés derrière lui: cette ambition explique peut-être l’urgence caractéristique de la plume de Grunberg, qui a signé son premier roman à seulement 23 ans: Lundis bleus4. Dans un essai antérieur, Grunberg avait écrit au sujet de sa famille: «Cela doit à tout prix rester secret (…). Personne ne doit jamais savoir ce qu’il se passe ici. L’idéal serait que nul ne sache que mes parents ont existé, et que j’ai vécu dans cette maison.»

Pour lui, la littérature était à ce moment un mécanisme de survie qui lui a permis de faire de nous des co-témoins

Qu’il ait par la suite écrit un roman dans lequel il revient sur un passé parfois intime ou gênant –de l’agression de sa mère à la diarrhée de son père, en passant par son propre passage dans un bordel– témoigne de la relation spéciale qu’il entretient avec le public. Pour lui, la littérature était à ce moment un mécanisme de survie qui lui a permis de faire de nous des co-témoins.

Après 2003, les textes autobiographiques enragés et rebelles de ses débuts ont laissé la place à des considérations politiques et éthiques plus universelles, comme dans L’Homme sans maladie5. Ces récits ne se déroulent pas dans le sud d’Amsterdam, où est né l’auteur, mais en Amérique du Sud, en Suisse ou en Israël. Les personnages principaux exercent des métiers culturels –éditeur, architecte, psychiatre, scientifique– qui sont autant de métaphores de l’écriture.

L’enjeu de ces romans est d’explorer la puissance de l’art dans une Europe qui traîne un passé violent

L’enjeu de ces romans n’est pas seulement de montrer qu’écrire (et surtout être lu) peut sauver un protagoniste, mais aussi d’explorer la puissance de l’art dans une Europe qui traîne un passé violent. À quoi sert d’écrire au sujet de l’homme alors même que l’humanité semble être une cause perdue?

Par la suite, les romans de Grunberg ont dépeint l’écriture comme une forme de prostitution, d’humanisme suranné, de quête de célébrité, de vol, de répétition, de traduction, de capitalisme par association, et surtout d’échappatoire –un moyen de se dérober à ses obligations morales envers des proches qui estiment mériter une attention constante. Cette représentation du monde ne laisse aucune place à la guérison, qu’elle soit individuelle ou sociale.

Dans ses romans, Grunberg part du principe que toute position morale est intrinsèquement imaginaire. Ainsi, la littérature est un moyen d’analyser l’«utopie cynique» dans laquelle il estime que nous vivons. L’auteur met également tout en œuvre pour transmettre au lecteur cette maladie qu’est sa réalité, comme il l’a expliqué dans sa conférence sur Albert Verwey, publiée dans Het verraad van de tekst6: «Je pense que la bonne littérature a le pouvoir de nous guérir, mais accepter ce fait implique d’accepter aussi le revers de la médaille, à savoir que cette même littérature peut également nous rendre malades.»

Ce qui nous rend malades, c’est d’ouvrir les yeux sur ce que nous sommes vraiment: «Même si elle est ou semble intolérable, la vérité, dans le sens de la connaissance de soi, de la connaissance de ceux qui gravitent autour de nous, et de la connaissance du monde dans lequel nous évoluons, est préférable aux mensonges qui nous rendent soi-disant heureux.»

Grunberg a défini la trame de fond de son œuvre comme un «tissu de désespoir»

L’angoisse que provoque cette vérité chez certains a été parfaitement illustrée par les présentateurs du programme Brommer op zee de la chaîne télé néerlandaise VPRO, dont Arnon Grunberg fut récemment l’invité d’honneur. Pendant l’émission, l’auteur a défini la trame de fond de son œuvre comme un «tissu de désespoir». Les présentateurs ont alors rapidement changé de sujet, ne voulant parler que de «jeu», de «découvertes sexuelles», ou même des portraits sur ses bouquins. Grunberg a eu beau recommander Tadeusz Borowski, auteur rescapé d’Auschwitz, ou parler des camps de concentration et de sa mère qui est restée à ses yeux «une fillette de 12 ans» (son âge en 1939), les présentateurs ont ignoré chaque tentative. Après tout, la littérature doit rester divertissante.

Les spectateurs n’ont pas pu découvrir ce que Grunberg l’écrivain leur réserve pour l’avenir. Qui sait où sa quête de sens le mènera, maintenant qu’il a atteint un point où le sens n’est plus, et où seul le corps s’exprime: la danse. Quelle que soit la teneur de son prochain roman, le public continuera sans aucun doute à jouer un rôle clé dans le sens de son œuvre. «L’Homme n’a pas droit au bonheur», a écrit Arnon Grunberg le 3 juin 2001, dans une lettre adressée à sa mère que le monde a eu le privilège de lire dans l’hebdomadaire Humo. L’auteur a également ajouté : «L’Homme a droit à la souffrance. Je me vois comme un ange venu donner aux Hommes ce à quoi ils ont droit.»

Notes:

1) L’oiseau est malade, traduit par Anita Concas, Actes Sud, 2006. Version originale: De asielzoeker, Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2003.

2) Gstaad, Breda, De Geus, 2002. Publié sous le pseudonyme de Marek van der Jagt.

3) Tirza, traduit par Isabelle Rosselin, Actes Sud, 2009. Version originale: Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2006.

4) Lundis bleus, traduit par Tina Hegeman, Plon, 1999. Version originale: Blauwe maandagen, Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1994.

5) L’Homme sans maladie, traduit par Olivier Vanwersch-Cot, éditions 10/18, 2016. Version originale: De man zonder ziekte, Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2012.

6) Het verraad van de tekst, Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2009.

Rendez-vous ici

pour une lecture analytique (en néerlandais) des romans de Grunberg par Yra van Dijk.

Publié en mai 2022, cet article a été amendé en septembre 2022 suite à l’annonce de l’attribution du prix Johannes Vermeer 2022 à Arnon Grunberg.