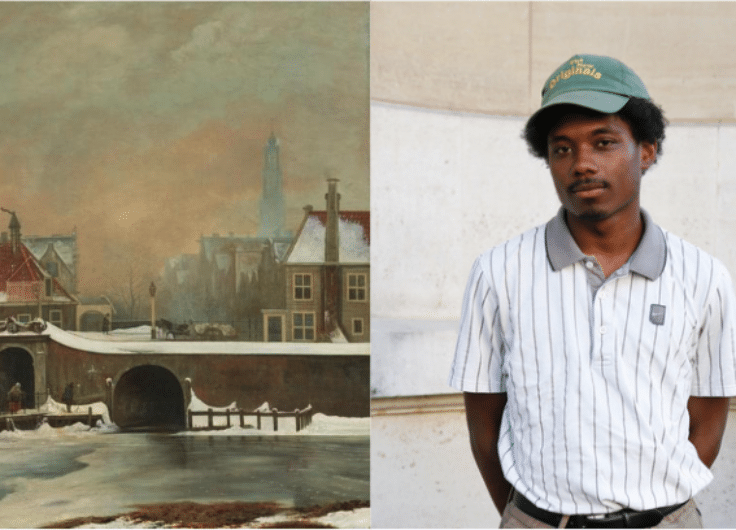

Dix-huit jeunes écrivain·es de Flandre et des Pays-Bas donnent la parole à un objet du XIXe siècle exposé au Rijksmuseum. Ils et elles ont écrit une histoire en se posant la question suivante: que voit-on lorsqu’on regarde ces objets dans la perspective d’une catastrophe imminente? Avec Michael Koevoet, nous nous penchons sur le tableau de Paul Joseph Constantin Gabriël, Un moulin à vent sur une voie navigable de polder, connu sous le nom de Au mois de juillet. «J’ai vue sur le polder. Des terres fraîchement gagnées, comme un pari relevé avec Dieu. Un cri puéril pour attirer l’attention.»

Paul Joseph Constantin Gabriël, Un moulin à vent sur une voie navigable de polder, connu sous le nom de Au mois de juillet, vers 1889.

Paul Joseph Constantin Gabriël, Un moulin à vent sur une voie navigable de polder, connu sous le nom de Au mois de juillet, vers 1889.© Collection Rijksmuseum, Amsterdam

En deuil

C’est une luxuriante journée de juillet. Je me dresse, tenace, dans un sol tourbeux que l’on disait inconstructible. Je n’en détecte aucun signe. Chaque jour, je tourne mon visage vers le soleil, et aujourd’hui, mes pales se balancent doucement, en rythme. Je ressens un vent de force quatre, toutes mes pales sont revêtues de leur manteau. Ma couche de peinture fraîche brille dans vos yeux et ce scintillement se reflète via le fossé jusqu’au ciel. Je me sens… utile.

J’ai vue sur le polder. Des terres fraîchement gagnées, comme un pari relevé avec Dieu. Un cri puéril pour attirer l’attention.

J’aperçois mes frères et sœurs, que je salue chaleureusement. Ici, nous faisons la pluie et le beau temps. Nous préparons de la moutarde avec force craquements de bois, raclements de pierres et sueur. Nous scions des planches d’arbres norvégiens pour modeler désir et passion en navires et autres constructions. Nous récupérons les échardes pour fabriquer vos pinceaux.

Plus loin, mon frère crée du papier pour vos croquis et vos cadres. Les surfaces blanches sur lesquelles vous m’immortalisez. Il confectionne la toile sur laquelle vous capturez le passé, dessinez l’avenir.

Ma sœur moud les céréales en farine pour vos épaisses tranches de pain couvertes de fromage de ferme et de saucisse de foie. Elle moud le grain en orge pour en faire de la bière avec laquelle vous étancherez votre soif après une journée de labeur. Cette bière me semble être la pommade qui lubrifie toutes vos foutaises et considérations philosophiques, et parfois même la raison pour laquelle vous vous levez. Il faut dire que nous vous avons vu à maintes reprises tomber les quatre fers en l’air dans le fossé, avec vélo, âne et tutti quanti. Votre chemise trempée, verdie par les lentilles d’eau, et vos godillots gorgés de gadoue. Alors nous gloussons ensemble dans le vent.

Et moi? Je vide les polders et, avec l’eau, je relie prairies, villes et villages. Je ne fabrique rien de concret, mais je vous offre de l’espace.

Et vous ne vous êtes pas privés de l’exploiter…

Le paysage devant moi se remplit de chemins de gravier noir sur lesquels filent des charrettes sans chevaux. Des serpents de fer rampent sur des lignes rouillées. Leur passage est réglé comme du papier à musique. On tend d’épais fils de toile d’araignée de l’est à l’ouest et du nord au sud.

Les villes semblent être en permanence en feu, mais curieusement, elles continuent à grossir de jour en jour. Mes frères et sœurs cèdent la place à des arrière-neveux et nièces qui semblent tourner sans but, seulement capables de tenir debout. Si élancés, si froids, si seuls sans meunier. Ils ne parlent même pas l’ancienne langue du vent. Je ne sais pas, peut-être peuvent-ils en faire plus que nous. Libérer plus d’espace que moi.

Ce que je sais, c’est que vous aviez promis de travailler avec l’eau et le vent, au soleil. Mais je vois de moins en moins des vôtres près de l’eau, dans le vent ou au soleil. J’en suis réduit à deviner votre froncement de sourcils ou votre sourire. Il y a moins de vélos sur la digue, moins de gens qui viennent demander un verre d’eau, et moins de couples dans les roseaux, quand tombe le crépuscule, comme à présent. Vous ne me peignez plus…

Du reste, peignez-vous encore?