«Mon propre moi» d’Anna Blaman: La vie, une aventure solitaire

Dans le récit «Mon propre moi» d’Anna Blaman qu’a choisi et traduit Daniel Cunin, la jeune narratrice et alter ego de Blaman se fait le serment de rester courageusement et authentiquement elle-même.

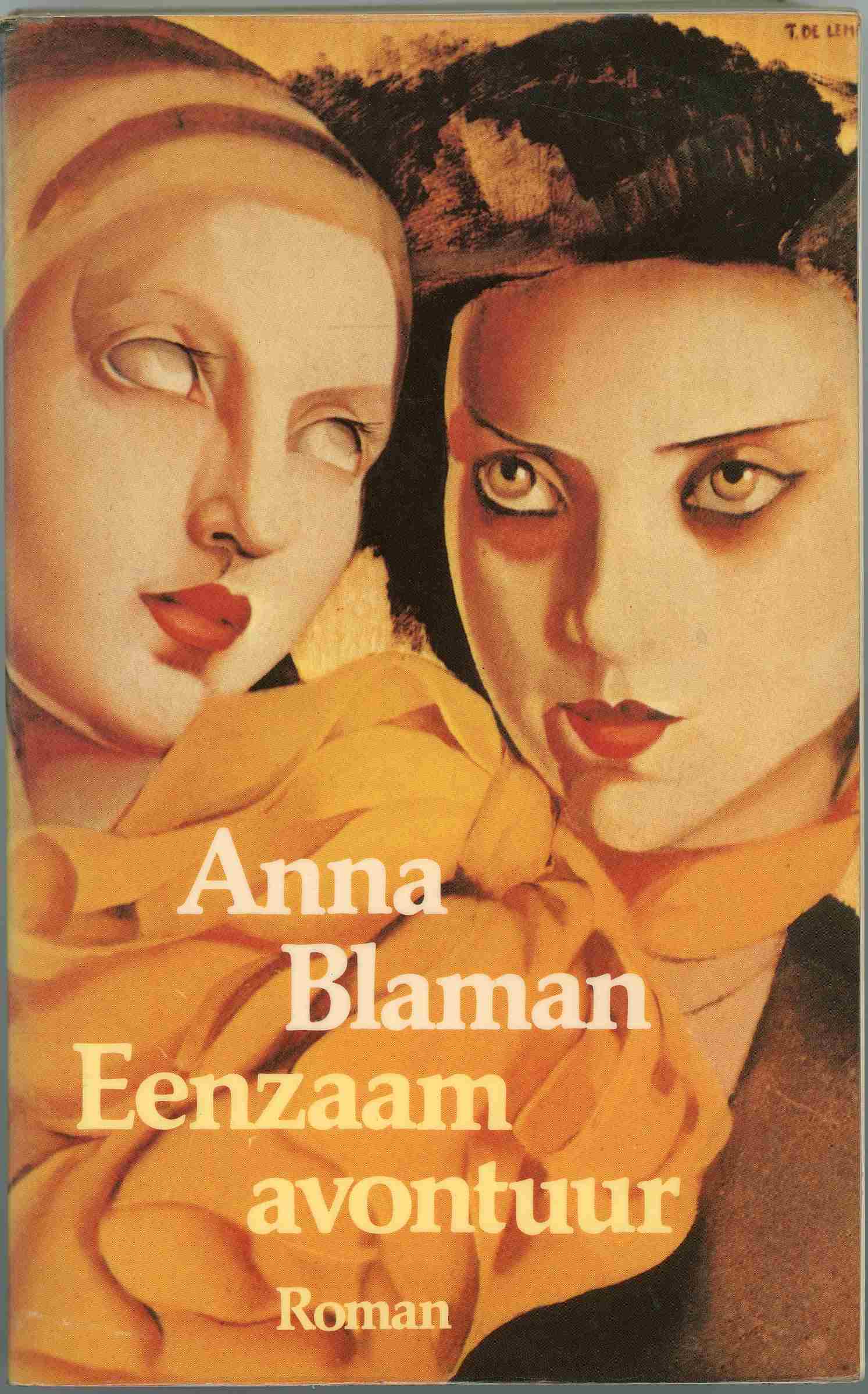

Après des études de français, langue qu’elle enseigna pendant une assez brève période, Anna Blaman (1906-1960) se consacra à la littérature. Dans ses quatre romans, on relève une influence de l’existentialisme et l’amour –la difficulté et l’incapacité d’aimer– occupe une place centrale. Eenzaam avontuur (Aventure solitaire, 1948) demeure le plus réputé de ses romans. À l’époque, le livre a donné lieu à un simulacre de procès organisé par des confrères de la Rotterdamoise qui s’offusquaient des allusions saphiques dans l’histoire ou encore de l’évocation d’un adultère. Cette initiative eut le mérite d’assurer le succès de ce titre qui privilégie la veine psychologique. Une de ses nouvelles, adaptée à l’écran en 1990 –Spelen of sterven (Jouer ou mourir)–, aborde la question du harcèlement scolaire: un élève qui se découvre une attirance pour les garçons subit les moqueries de ses camarades et de certains enseignants.

Récompensée aux Pays-Bas par quelques prix prestigieux, l’œuvre d’Anna Blaman comprend par ailleurs des essais, des textes pour la scène ainsi que de la poésie. «Mon propre moi», récit présenté ci-dessous en traduction française, révèle une jeune fille qui aspire, malgré une certaine disgrâce physique, à affirmer sa personnalité en se libérant de tous les carcans. Même si être soi-même revient pour elle à être seule. Une quête que l’autrice a d’ailleurs transposée très tôt dans son existence, entre autres en vivant au grand jour son homosexualité. Inaugurée en 2010 dans sa ville de Rotterdam, une sculpture lui rend hommage: il s’agit d’une moto, son véhicule de prédilection.

À Rotterdam, sa ville d'origine, une sculpture prenant la forme d'une moto rend hommage à Anna Balman.

À Rotterdam, sa ville d'origine, une sculpture prenant la forme d'une moto rend hommage à Anna Balman.Mon propre moi

À mes yeux, tante Louise était une mondaine. Après bien des voyages, elle avait fini par rencontrer, à Bruxelles, l’homme qui partageait dorénavant sa vie. De temps à autre, elle nous rendait visite; à chaque fois, elle m’en imposait; elle était belle, coquette et cosmopolite jusqu’au bout des ongles: elle s’exprimait habituellement dans un mélange de quatre langues: le français, l’allemand, l’anglais et un soupçon de néerlandais.

Je n’aurais mis aucune réserve à l’admiration enfantine que je lui vouais –et qui ne trébuchait pas encore sur pareil étalage de snobisme dans le parler–, si j’avais été convaincue qu’elle nourrissait un minimum d’estime à mon égard. Or, je n’en avais pas la moindre certitude: je ne percevais que trop bien la teneur critique du regard qu’elle posait souvent sur ma chétive apparence et mon maigre visage d’enfant, balafré par des lunettes métalliques qui corrigeaient une forte myopie.

Bien sûr, elle était gentille avec moi, mais je ressentais malgré tout que, pour cette tante idéale, je n’étais en rien la nièce idéale. Cela me blessait, cela me révoltait; ne voyait-elle donc pas que je valais tout de même la peine? Non, elle ne le voyait pas, et c’est ainsi que j’ai continué à me sentir sous-estimée, ceci jusqu’à l’âge de dix-huit ans. C’est que j’étais alors devenue une jeune fille, certes toujours trop chétive, toujours aussi peu attirante et toujours enlaidie par des lunettes, mais qui, malgré tout, avait trouvé suffisamment d’occasions pour acquérir, dans certains domaines de l’existence, une conscience de soi prononcée.

Au lycée, j’étais loin d’être stupide, et à travers mes amitiés et mes amourettes, j’estimais avoir découvert que ma vie intérieure était loin d’être insignifiante. J’empochai mon diplôme haut la main, ce que ma tante de Bruxelles apprit bien entendu au même titre que les autres nouvelles qui circulaient dans la famille. Quand elle m’écrivit peu après combien elle était fière de moi et combien il lui plairait de me recevoir pendant une semaine, je n’éprouvai aucune difficulté à croire que je m’étais trompée sur son compte pendant toutes mon adolescence. Elle était fière de moi et elle appréciait ma présence!

Comme j’étais heureuse! Car derrière ma tante bruxelloise, c’est Bruxelles qui se dressait, une métropole attirante, séduisante. Qu’allais-je y vivre? J’y vivais déjà mille choses avant même d’y avoir mis les pieds; mon imagination ne reculait devant rien. Et jamais par la suite je ne suis montée dans un train avec un plus grand ravissement, une plus grande soif d’accomplissement qu’alors.

derrière ma tante bruxelloise, c’est Bruxelles qui se dressait, une métropole attirante, séduisante. Qu’allais-je y vivre?

J’étais bien habillée: un chemisier en coton d’un blanc irréprochable, un trois-quarts passé par-dessus, des chaussures à mi-talons. Si ma tante ne perdait pas de vue le fait que je n’étais ni riche ni mondaine, mais plutôt une jeune fille douée pour les choses de l’esprit, elle m’accepterait sans plus, à présent que je n’étais plus une enfant, du moins sans émettre des critiques déplacées. Mes attentes semblèrent se réaliser; elle était chaleureuse, montrait une admiration naïve pour mon «érudition», m’introduisit dans son cercle d’amis en me présentant comme le génie scientifique de la famille.

Mais un soir, il était prévu qu’on sortirait, elle, un jeune couple, et moi-même, pour assister à un spectacle dans un cabaret. Ce spectacle, autant le dire tout de suite, n’offrait pas vraiment le genre de divertissements susceptibles de faire le bonheur d’une jeune fille comme moi: une succession de numéros sans guère de relief en alternance avec les allusions les plus vulgaires sur les rapports les plus intimes et les plus sacrés entre les hommes et les femmes.

Oui, assise dans un fauteuil onéreux, j’assistai à cela, la mort dans l’âme… la mort dans l’âme parce que ces scènes ridiculisaient les hautes conceptions que j’avais de l’amour, mais aussi à cause de tout à fait autre chose. En effet, je ne portais ni mon chemisier de coton blanc, ni mes autres habits bien comme il faut qui me restituaient telle que j’étais, une jeune fille sans-le-sou.

Pour cette soirée particulière, ma tante Louise avait, certes avec affection, mais aussi une obstination dictatoriale, essayé de faire de moi ce qu’elle avait toujours brûlé de voir en moi: une jeune mondaine sur talons hauts, joliment coiffée, vêtue d’une robe en dentelle décolletée, un collier de perles autour du cou, des mitaines jusqu’aux coudes, un réticule réduit au minimum sur les genoux. Pourquoi m’étais-je prêtée à cette mascarade? Ce n’était pas moi, ça. Quant à ce qu’elle entendait faire de moi, cela signifiait-il plus que ce que j’étais moi-même?

Anna Blaman (deuxième à partir de la droite) avec son beau-frère Jan Lührs, sa sœur Corrie et (debout à droite) sa tante Louise à Bruxelles.

Anna Blaman (deuxième à partir de la droite) avec son beau-frère Jan Lührs, sa sœur Corrie et (debout à droite) sa tante Louise à Bruxelles.© literatuurmuseum.nl

Assise dans mon fauteuil onéreux, je me renfrognai dans ma timidité et ma révolte; durant l’entracte, je refusai d’accompagner les autres au foyer; il était exclu que j’aille au supplice sur ces hauts talons vacillants, empruntée du fait de mon apparence, de mon réticule, de la fleur que le jeune homme m’avait offerte, selon moi, par une sorte d’ironique courtoisie, et qui était épinglée de travers sur ma robe.

Je restai donc assise à ma place, seule. C’est à ce moment-là que je me fis, solennellement, un serment. Je jure, murmurai-je, que je m’efforcerai, durant le reste de ma vie, d’être aussi courageusement et aussi authentiquement que possible moi-même… et éviterai de faire obstacle à quiconque aspire à être soi-même… Il s’agissait là d’une résolution d’une extrême importance, car, quelques heures plus tard, après m’être débarrassée de mon costume de mascarade, j’entreprenais de délimiter aussi authentiquement que possible ce moi propre – sans plus jamais tolérer aucune ingérence –, sur ce mode : « ça, c’est moi, et ça, ce n’est pas moi».

Une tâche immense, ainsi que je m’en suis rendu compte, impossible à accomplir en une seule soirée. Aujourd’hui encore, je m’y consacre. Il s’agit, je l’ai à présent compris, de la tâche de toute une vie, jusqu’au dernier soupir.