«Peninsula» de Lieven Stoefs: un album de souvenirs poétique rempli d’observations acérées

Dans Peninsula, Lieven Stoefs esquisse la vie d’un homme par le biais d’observations et d’anecdotes anodines mais percutantes, dans une langue riche, pleine de nostalgie et de mélancolie, rêvant à ce que la vie pourrait ou devrait être.

«En un éclair, tout un monde peut être détruit», note le narrateur dans le passage où il reconstitue de façon poétique la rencontre entre son grand-père et sa grand-mère, qui ont vécu la guerre. Mais dès la phrase suivante, le positif reparaît. «Peut-être l’inverse est-il tout aussi vrai: un regard, quelques mots peuvent adoucir des années d’attente, un déluge de chagrin.»

Douleur et beauté, prospérité et catastrophe sont passées en revue par Lieven Stoefs au fil de courts chapitres relatant des observations, des anecdotes, des instantanés de vie. Peninsula se feuillette donc comme un album de souvenirs, de réflexions acérées, d’extraits de vie grâce auxquels le lecteur est à même de recomposer une image d’ensemble. C’est d’ailleurs ce qui rend ce premier roman plus original et captivant qu’un roman d’apprentissage traditionnel, ne fût-ce que parce qu’il couvre plusieurs générations et laisse, par son langage poétique, une grande part à l’imagination des lecteurs et lectrices.

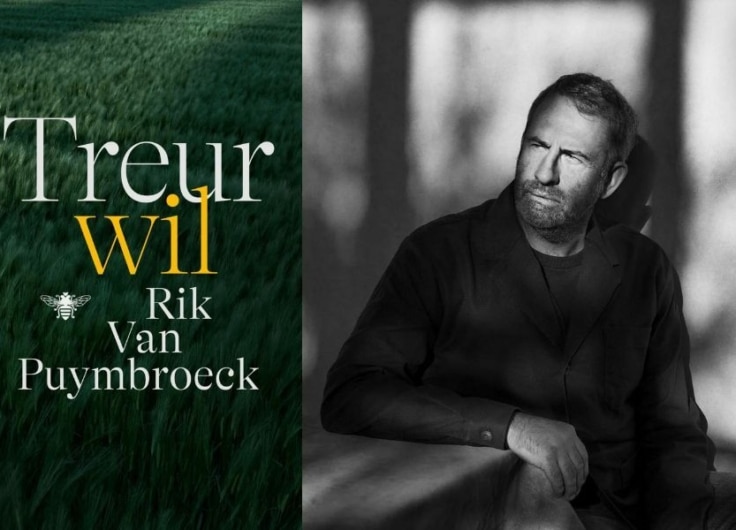

Lieven Stoefs

Lieven Stoefs© Elte Peeters

Contrairement à un véritable album photo, Lieven Stoefs ne conserve pas que les souvenirs heureux. Il partage également la souffrance, l’incertitude, la confusion. À six ans, le narrateur déménage avec ses parents en Grèce, un événement marquant pour un petit garçon en pleine croissance. Six ans plus tard, la famille fait le chemin inverse, revenant sur sa terre natale, moment auquel le jeune adolescent décide que sa vie se composera désormais de périodes de six ans.

Le fait que tout n’est pas rose entre ses parents est subtilement évoqué par le narrateur. Au sujet de sa mère, il écrit: «Pendant la journée, je la trouvais immobile et pensive. Elle ne disait rien, mais je la sentais bouillonner […] Le soir, des reproches prononcés d’une langue pâteuse fusaient dans le salon.» Ainsi ses jeunes années sont-elles marquées par un sentiment de culpabilité et de responsabilité pour le malheur de ses parents, accru par le père, qui n’hésite pas à reprocher à ses enfants le mutisme et la labilité de leur mère.

Le narrateur trouve une échappatoire sur le terrain de football. La ligne de chaux est le mur qu’il érige entre le monde extérieur, cruel et difficile, et son monde réel. En bon introverti, il imagine des mondes entiers, des histoires sur ces attaquants qu’en tant que défenseur, il doit veiller à empêcher de jouer, sur les petits couples qui se créent ailleurs sur le terrain. L’histoire dans sa tête est plus importante que le match lui-même.

Son attitude en tant que jeune footballeur illustre son attitude dans la vie: beaucoup trop dans la réflexion, agissant souvent trop peu, trop tard ou trop lentement. En amour, cela engendre malentendus et chagrins. Ainsi Stoefs décrit-il avec une douloureuse beauté sa traversée de Barcelone avec une amoureuse, réalisant que leur histoire est déjà terminée.

Une fois adulte, le terrain de football ne suffit plus à lui permettre de s’évader. Le narrateur trouve sa soupape dans les usines où il travaille. Il voit une sorte de poésie dans chaque processus, est fasciné par la façon dont sont fabriqués les produits ou dont sont broyées les carcasses d’animaux à l’abattoir. Son passé d’ingénieur n’est pas étranger à cet attrait, même si c’est un ingénieur qui voit la beauté dans les tuyaux, les pompes et les tables de calcul.

Lieven Stoefs raconte son histoire dans une langue riche, pleine de mélancolie et de métaphores. Il ne voit pas des laborantins, mais des «magiciens qui changeraient le monde de manière irrévocable». Et sans cesse, il balance entre douceur et dureté, beauté et laideur. Ce n’est pas un hasard si le premier chapitre décrit une faille dans la croûte terrestre, mais il pourrait aussi s’agir d’une plateforme dans l’usine où il travaille. «Une hauteur met en exergue un choix: la beauté de la vue ou la consolation du saut.» On a toujours le choix: regarder l’horizon, rêver d’une autre vie, meilleure, plus belle, ou regarder obstinément le fond, l’abîme.

À la fin, le narrateur retourne à Athènes, la ville et le pays de sa jeunesse qu’il avait presque oubliés. Il visite le Parthénon sur l’Acropole et note: «J’ai ramassé des tessons. Petit à petit, j’ai compris: nous ne voyons que les fragments, jamais ce qu’il y avait à l’origine, intact et d’une beauté intenable.» Après ce qui précède, il n’est pas difficile d’y lire une métaphore de la vie. Voilà qui illustre d’emblée le caractère exceptionnel de ce premier roman à couches multiples, qui a été sélectionné à juste titre pour le Bronzen Uil.

Lieven Stoefs, Peninsula, Pelckmans, Kalmthout, 2023.

Peninsula

Sa beauté ne répondait ni à une demande, ni à un but. Elle n’en jouait pas ou ne s’en servait jamais comme instrument. C’était simplement sa condition. Elle ne se maquillait pas, ne s’habillait pas consciemment de manière féminine, je crois que l’idée ne lui était tout bonnement jamais passée par la tête. Jamais non plus elle n’aurait critiqué celles qui le faisaient.

Elle portait en elle une sagesse qui se riait de son âge. Une jeune femme qui vivait radicalement selon ses propres lois. Une foi ardente dans la langue et la justice. J’entrai dans sa vie et mis inévitablement un terme à la pureté de son mode de vie.

En un éclair apparut un tissu qui remontait des décennies en arrière. Un nouveau monde empli de vieux chagrins. D’aïeuls qu’elle et moi avions à peine connus, mais qui jalonnaient tout de même notre espace partagé. Les arrière-grands-parents chez qui son père jouait aux échecs pendant des journées entières au lieu d’aller à l’école. Ma grand-tante qui écrivait et buvait, l’un trop peu, l’autre trop. «Trop douce pour cette vie», jugea-t-on par la suite de façon déplacée.

Aujourd’hui encore, je ne suis pas sûr si nous nous sommes rencontrés trop tôt ou trop tard. J’apportais mon propre poison, elle le sien. Chez elle, c’était une dose minime, presque invisible, qui se révélerait petit à petit. Le mien était plus âcre et souvent présent, dans de brusques explosions ou un exil de plusieurs jours. Tous les deux, nous portions la comptabilité de notre jeunesse, pleine de souffrance diffuse et de désir refoulé. Notre étreinte oubliait le monde, qui ferait irruption plus tard, de façon impitoyable.

«Ce n’est pas ta faute.»

Je me rendis compte trop tard que sa candeur était une cloison protectrice, contre l’éternelle menace, le manque de fiabilité des hommes. Elle ne parlait sa langue maternelle que lorsque nous étions tout à fait seuls, à l’intérieur. Là, son naturel et ses méandres me submergeaient totalement. En dehors, je trébuchais sans cesse. Trop peureux pour apprendre, incapable de surmonter ma propre lenteur. Au café ou sur la piste de danse, chaque fois qu’une autre femme passait élégamment et me détournait aussitôt. Le gouffre entre l’intérieur et l’extérieur était un couteau auquel je continuerais de me couper.