«Quel présent vivons-nous?»: l’idéalisme humaniste de Stefan Hertmans

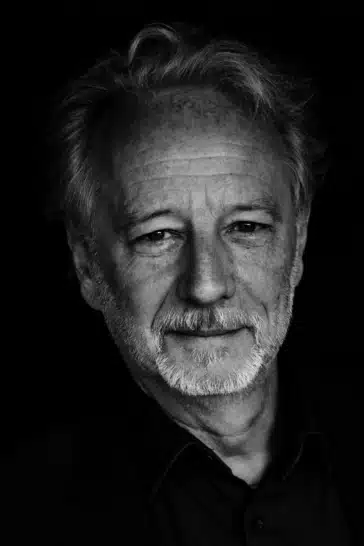

Romancier et poète, Stefan Hertmans est aussi essayiste à ses heures. Dans ses courts essais rassemblés en traduction française dans l’ouvrage Quel présent vivons-nous? se lit un engagement déjà présent dans ses romans.

Si nous connaissions jusqu’à présent son œuvre romanesque et, grâce à une anthologie, sa poésie, il faut reconnaître que l’essentiel de ses essais –qui portent en grande part sur l’esthétique, la peinture et la poésie, le tout mâtiné de philosophie et de mythologie– n’avait pas encore fait l’objet d’un grand intérêt dans le monde francophone. C’est tout à l’honneur des éditions Actes Sud de nous offrir un aperçu plus fin de celui qui a reçu le prestigieux prix Constantijn-Huygens 2019, lequel récompense chaque année une œuvre en langue néerlandaise en son ensemble.

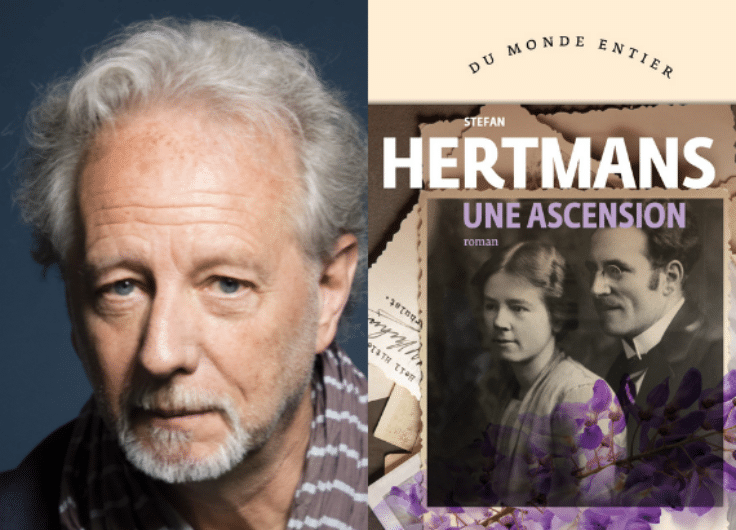

Stefan Hertmans, puisque c’est de lui qu’il s’agit, trace depuis le début des années 1980 un sillon résolument engagé au sein du monde littéraire néerlandophone. Roman après roman, poème après poème, il construit un édifice tout à la fois artistique et militant, ne dissociant jamais l’homme de l’artiste, le partisan du prosateur. Le caractérise une unité de ton et d’action qui tranche avec l’essentiel de ses contemporains occidentaux, qui ont quitté le champ du combat par la plume, à l’instar des intellectuels germanopratins qui se retirèrent de la scène activiste au même moment que l’écrivain belge y faisait ses débuts, pour celui du dévoilement intime et identitaire – une affirmation de soi comme une liberté conquise contre tous.

Stefan Hertmans trace depuis le début des années 1980 un sillon résolument engagé au sein du monde littéraire néerlandophone.

Stefan Hertmans trace depuis le début des années 1980 un sillon résolument engagé au sein du monde littéraire néerlandophone.© Keke Keukelaar

Alors l’auteur gantois se fait le porte-parole d’un courant européen facilement reconnaissable (il croise la Belgique, les Pays-Bas et la France) pour livrer une tentative d’analyse des phénomènes qui secouent la planète de part en part. Ce qui est intéressant dans sa démarche de scruter le temps présent tient autant aux enjeux qu’il identifie qu’à ceux qu’il ignore, volontairement ou non, le situant dans un périmètre de réflexion bien défini: «Trois grands thèmes dominent notre époque, écrit-il d’entrée, le changement climatique, la crise de l’ordre mondial néolibéral et les mouvements migratoires.» Ce sont indéniablement des bouleversements majeurs et globaux. Il y ajoute, au fil des pages, des sous-catégories telles que la pandémie, les réseaux sociaux, le masculinisme, l’identité, l’effondrement des grands piliers qui maintenaient jusqu’ici un espace public viable… Nous reconnaissons là des enjeux que porte, du moins en France et depuis plusieurs dizaines d’années, une certaine gauche radicale.

Mais quid de l’intelligence artificielle, du transhumanisme, des grands chambardements anthropologiques, métaphysiques et bioéthiques? Comment appréhender des réalités aussi complexes que le terrorisme, le multiculturalisme (qu’il évoque sans le traiter frontalement) et le sentiment d’insécurité? Stefan Hertmans n’en dit hélas rien. Il demeure dans une circonférence intellectuelle qu’il connaît, qui l’obsède et dont il cherche la clef, ainsi qu’il le reconnaît dans l’ultime chapitre.

En lisant sa réflexion sur tout ce qui, aujourd’hui, déplace le monde –nos corps, nos pensées, nos idées, nos paroles réelles ou virtuelles, nos actions–, sa force de conviction, présente dans ses romans, frappe de nouveau de plein fouet. On y voit de la crainte devant un mouvement identitaire qui prend de l’épaisseur, de la tristesse face à un monde qui a perdu sa capacité à réfléchir et à raisonner, de l’espoir à travers un appel constant, persistant, sous-tendu à chaque ligne, à la sédition humaniste.

«Aussi le sauvetage de la planète ne viendra-t-il pas des émotions soulevées par des documentaires spectaculairement bien filmés, du énième clip de lion dévorant un bufflon sur Instagram, d’époustouflantes vidéos sous-marines d’accouplement de lamantins ou de tortues attendrissantes, pas même des innombrables pétitions bien intentionnées dont Avaaz nous bombarde, mais d’un mouvement politique structuré qui remette en question l’exploitation planétaire.»

Il y a dans cet essai quelque chose du vieil homme qui voit s’effondrer le monde dans lequel il a grandi et qu’il a toujours connu, sans parvenir à interpréter les jeunes pousses qu’il voit éclore par endroits, sinon sous le prisme de catégories anciennes. Rien là que de très normal: les romanciers produisent quantité de chefs-d’œuvre sur cette thématique (Karel Schoeman, pour ne citer que lui et en rester au monde « néerlandophone » dont la langue afrikaans est parente). Ce qui diffère ici, c’est que Stefan Hertmans n’écrit pas en romancier ni en poète, mais en intellectuel.

Aucun des vingt chapitres ne dépasse la dizaine de pages: nulle prétention à l’analyse fine des réalités de notre temps; l’écrivain flamand fait œuvre de conviction partisane, invitant au grand décentrement (ou déplacement), celui de l’humanité vers la nature, celui de l’intime vers le collectif, celui de la relativité intersubjective vers l’idéologie surplombante, n’hésitant pas à caricaturer d’un trait souvent drôle, bien qu’injuste et rarement honnête, la moindre pensée adverse, que son opposant soit nationaliste, dubitatif quant à la gestion de la crise sanitaire lors de la dernière pandémie ou tout simplement interrogatif sur l’action politique à mener devant les grandes migrations.

L’être humain, chez Stefan Hertmans, ne connaît pas de contingences ni de particularismes culturels: il est un être universel, presque abstrait, continuellement décentré de lui-même pour mieux accueillir l’autre, qu’il soit homme, femme ou Gaïa en sa totalité. Cet idéalisme est profond, appelant implicitement une nouvelle «transcendance», qui n’est plus un Dieu descendant mais un dépassement de soi. «Un monde qui a cessé de comprendre sa propre obscurité ne saurait prétendre à posséder des lumières», poursuit l’essayiste avant de conclure: «La transcendance ne doit cependant pas être confondue avec les chimères d’un esprit rongé par la nostalgie; elle doit former le noyau de toute idée de progrès –noyau qui réside dans la volonté de réduire la souffrance existante.»

Reste ainsi à savoir si l’incarnation d’un tel idéalisme est possible, d’autant que cet ouvrage, achevé en 2022, date d’avant les attentats du 7 octobre, d’avant les bombardements à Gaza, d’avant la prise de pouvoir des djihadistes en Syrie, d’avant la réélection de Donald Trump aux États-Unis… Les exemples sont innombrables. Ce présent décrit par Hertmans existe-t-il toujours? Sur la forme, on pourrait parfois en douter; le fond, lui, ne change guère : l’appel humaniste résonne et résonnera toujours.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.