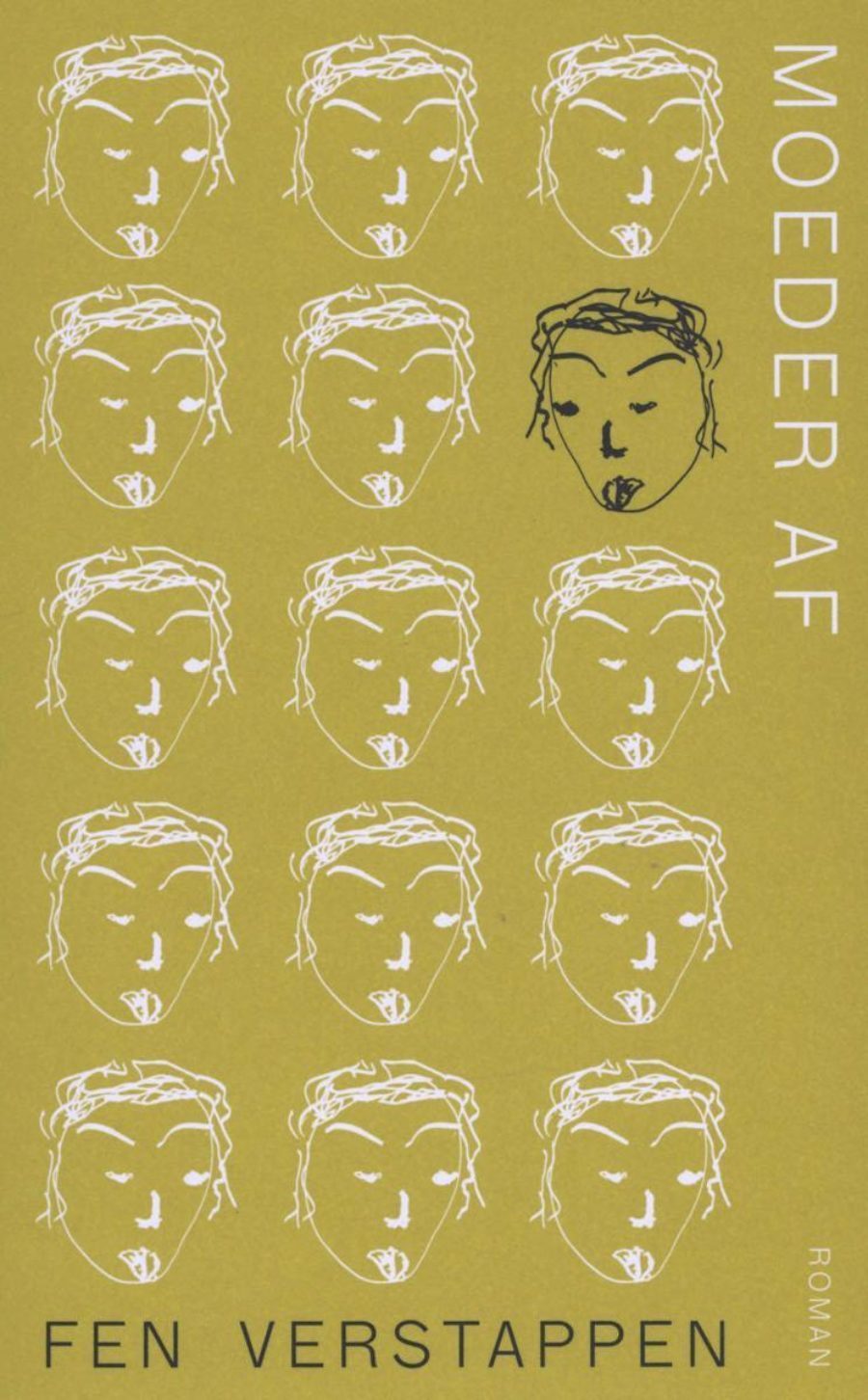

«Moeder af»: Qu’est-ce qui fait d’une femme une mère?

Qu’est-ce qui fait d’une femme une mère? C’est ce que se demande Fen Verstappen dans son premier roman, plein de tendresse, Moeder af (L’Ombre d’une mère), au moment où elle est en train de mettre un enfant au monde et où sa propre mère a subi une hémorragie cérébrale.

Identité

Ce ne fut pas sa naissance qui fit de moi une mère, mais le qu’on nous ait collé l’enfant sur les bras. Qu’ils l’ont retirée de mon corps puis annoncé quatre heures plus tard : « Voilà, c’est fini ! », avant de nous remettre sans plus attendre ce petit être fragile, sans vérifier si nous avions bien un siège auto aux normes ou si je n’étais pas du genre à jeter, dans un accès de colère, ce que j’avais dans les mains. Ils n’ont rien demandé, ont résolument poussé le fauteuil roulant devant eux, et ainsi sommes-nous rentrés à la maison, alors que je venais certes le jour même de mettre au monde un bébé, mais que j’étais encore loin d’être une mère, de sorte qu’une heure après notre autorisation de sortie, Jan et moi nous sommes retrouvés dans le salon. Complètement perdus, et sans personne à qui téléphoner. À qui dire : je crois qu’il y a erreur. Tu as oublié un de tes gosses ici !

La petite est restée. C’est cela qui a fait de moi une mère. Elle est restée, et le sentiment de parentalité s’est lentement sédimenté en moi à force de nuits blanches et de cafouillages de poussette, à force de humer sans fin l’odeur de son cou. Il s’est imprimé en moi grâce aux réactions enthousiastes des voisins, aux autres parents en manque de sommeil à la crèche, aux lettres adressées aux parents et assimilés.

Il faut du temps pour devenir mère.

Il en faut aussi pour cesser d’être mère.

Ainsi, ce n’est pas l’hémorragie cérébrale qui a fait de toi une autre personne, mais le fait que tu es restée cette autre. C’est le deuxième Noël dans un appartement de plain-pied, le vingt-sixième nettoyage de fauteuil roulant, ce sont les pantalons de survêtement confortables qui occupent désormais leur propre étagère dans l’armoire. C’est la nouvelle photo d’identité dans ton passeport, le signe rituel de la main en direction de ton ancienne maison, c’est le langage limité dont certaines expressions sont déjà devenues cultes. « C’est beau », déclares-tu quand nous poussons ton fauteuil devant nous, dehors. Tu le dis même quand le vent souffle tes cheveux dans tes yeux.

C’est la prise de conscience croissante que nous ne pourrons plus jamais t’appeler.

Un jour, on n’est plus capable d’être mère. Et un jour, on cesse d’être mère.

© «Das Mag» / W. Kars.

Leçon de sagesse n° 1 de ma mère

Seuls ceux qui cherchent à contenter les autres sont appréciés de tous. Fais en sorte de ne pas plaire à tout le monde. Réfléchis avant de parler, ne caresse jamais personne dans le sens du poil. Dis tout au plus : « Tu as le droit d’être de cet avis. »

Méfie-toi du pouvoir. Rebelle-toi contre les puissants malvenus qui cherchent à t’écraser, surtout s’il s’agit de contrôleurs. Ne laisse pas tes cinquante-neuf ans t’empêcher d’en venir aux mains avec les agents des chemins de fer. Pas même si cela doit te faire rater une cérémonie de remise de diplômes.

Assume ton franc-parler. Aie le courage de dire que tu trouves ta fille cadette plus jolie que l’aînée, mais moins intelligente. Ne fais pas semblant d’être gaie si tu ne l’es pas. Ce faisant, tu provoques problèmes relationnels et autres conflits familiaux brûlants. Vide une bouteille de vin, engloutis une demi-meule de fromage sur le canapé, pleure et va te coucher. Excuse-toi une douzaine d’années plus tard.

Sournois

Trente jours se sont écoulés, plus de quatre semaines depuis qu’on nous a cueillis avec toi de nos vies et plantés dans l’antichambre de la mort, un territoire en marge de la société, fait de lits médicalisés, de pieds à sérum, de sondes d’intubation et de demandes polies de bien vouloir nous désinfecter les mains avant de repousser une mèche de cheveux sur ton front.

Combien de temps es-tu restée étendue par terre dans ton atelier avant que Stef ne te trouve ? Tandis que je déambule dans le couloir, mon téléphone à la main, je tente en vain de regagner le temps que j’ai jeté avec insouciance par-dessus mon épaule, les heures gaspillées à ne pas te rappeler parce que je n’en avais pas envie, les semaines où j’étais trop vache pour répondre à un e-mail, les mois où je n’allais pas te voir parce que de petits agacements avaient rouvert de larges plaies plus anciennes.

Chacun des trente jours passés en soins intensifs, j’ai appelé mon père dans l’espoir de faire revivre les derniers moments où tu avais été notre mère. Il faut fouiller, rechercher chaque miette susceptible d’alimenter le réservoir de souvenirs de toi. Mais notre père fait la même chose que depuis un an et demi. Quand je lui téléphone, il ne décroche pas.

C’est pourquoi, le vingtième jour, je lui envoie un message : « Papa, rappelle-moi, s’il te plaît. » Je joins une photo de l’échographie des vingt semaines.