«Of iedereen gaat dood»: Qui aide qui? Comment vivre sans l’autre?

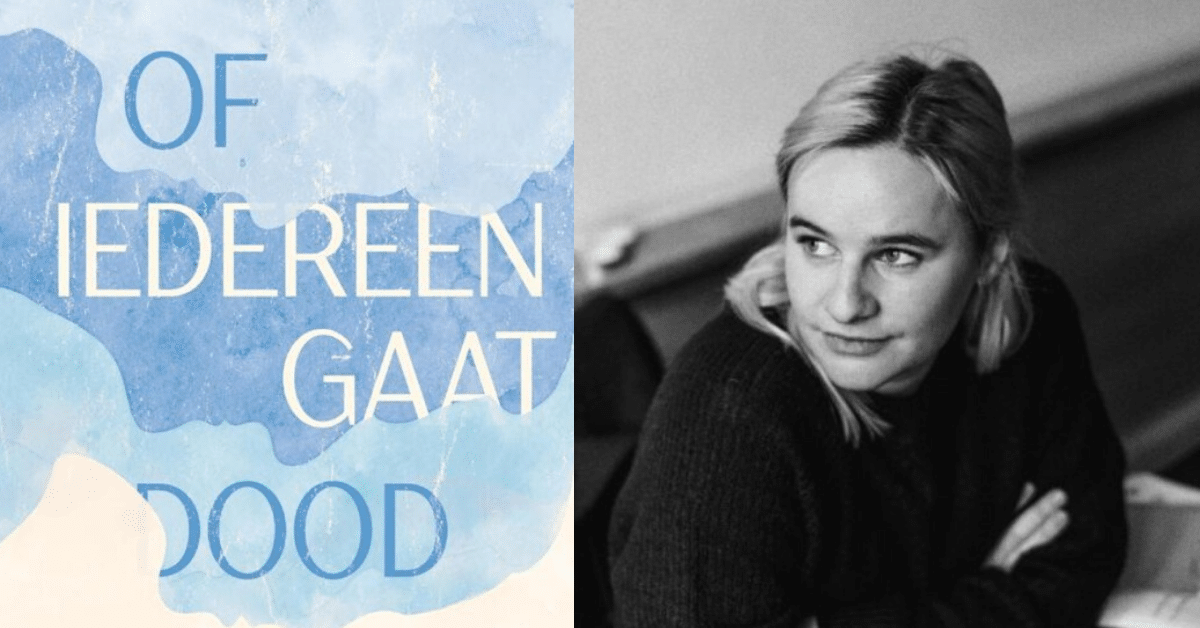

Dans Of iedereen gaat dood (Ou tout le monde meurt), le bileux et névrosé Lander rend visite à la thérapeute Saskia. Mais qui a le plus besoin d’aide et en fin de compte qui aide qui? Telles sont les questions que pose Siel Verhanneman dans son premier roman parfois très poignant.

«Je m’assieds où mon corps le veut»

La plupart des patients choisissent une place fixe lors de leur première séance et en changent rarement ensuite. Les gens entrent et Saskia reste debout pour le spectacle, en attendant qu’ils aient choisi leur place. Chacun le fait à sa manière lors de cette première minute. Beaucoup commencent par lui serrer la main. Geraart renchérit immanquablement en posant sa main libre par-dessus les deux qui se touchent déjà. Josefien la regarde toujours droit dans les yeux et Carmen ne lui donne la main qu’une fois assise. Tous ont leur propre rituel, qui se répète inlassablement. Avec Lander, c’était différent. Il entrait et allait s’asseoir directement. Au début, elle se sentait bête car sa main restait dans le vide.

Siel Verhanneman.

Siel Verhanneman.Dès la première séance, Lander choisit chaque fois une autre place. Il était l’un des rares patients à alterner entre les sièges disponibles. Il y en avait trois: deux l’un à côté de l’autre, pour les cas où un partenaire ou un parent était invité à la séance, et un troisième en face des deux autres, pour elle-même. Lander n’alternait pas entre les deux sièges destinés aux patients. Non, il alternait entre l’un des sièges des patients et le sien! Elle ne sait pas comment sont les autres thérapeutes, mais elle tient tout de même à garder sa propre place fixe dans la pièce. C’est son habitat, le siège d’où elle réfléchit et écoute.

Pour la plupart des patients, la chose apparaît claire d’emblée, elle s’assure qu’un détail marque son territoire: un foulard, un stylo à bille, un sac appuyé contre le pied. Mais Lander ignorait les objets et s’y asseyait parfois, tandis qu’elle était abasourdie par son culot. Elle lui en parla une fois de manière détournée en lui demandant d’un air faussement spontané s’il aimait cette alternance.

«Je m’assieds où mon corps le veut», avait-il répondu en haussant les épaules avec nonchalance, comme si ses clavicules restaient en l’air au ralenti quelques instants avant de retourner encore plus lentement au niveau de son cou.

Elle s’assied, car ce ne sont plus seulement ses jambes, mais tout son corps qui commence maintenant à s’engourdir. Sa peau est parcourue d’une sensation désagréable de picotement, pour laquelle elle essaie de trouver une métaphore. Elle ne trouve rien de mieux qu’une colonie de fourmis. Quand elle était à l’école primaire, elle passait souvent son temps à inventer des métaphores: les mâchoires de papa pendent à son visage comme deux grandes écailles, papa est un poisson. L’eau bouillante pique comme de petits tatouages qu’on imprime partout avec de toutes fines aiguilles. Les points noirs sur le nez du boulanger ressemblent à de petits canots ronds sur une eau couleur chair.

Mais aucune métaphore n’était assez bonne pour décrire les commissures aigries de sa mère. Tout ce qu’elle pouvait faire, c’était d’y accrocher deux petits poids imaginaires. Alors, la cause de sa mauvaise humeur ne pouvait être Saskia. Ni personne d’autre.