Travailler à un monde sans barreaux: d’autres options que la prison

De par le monde, toujours plus de personnes se trouvent en prison, pour des durées toujours plus longues. Mais le recours excessif à la détention comme punition ne conduit pas à une société meilleure, mais plutôt à un secteur pénitentiaire démesuré, affirme l’écrivain Peter Vermeersch. Comment pourrait-il en être autrement? Après son expérience de membre d’un jury de cour d’assises, Vermeersch s’est penché sur les alternatives à la prison et a trouvé des propositions concrètes, à des lieues d’une vision utopique de la société.

En 2016, j’ai été membre d’un jury d’assises durant une dizaine de jours. Les journées de procès étaient longues. Dehors Bruxelles connaissait un printemps précoce tandis que dans la pénombre de la salle d’assises, je regardais, avec onze autres membres du jury, une présentation Powerpoint d’une autopsie et écoutais des thèses d’experts. Le soir, je regagnais seul ma chambre d’hôtel et m’allongeais sur mon lit pour méditer tout cela.

D’un point de vue juridique, ce n’était pas une affaire de meurtre trop compliquée: par un soir de novembre pluvieux, le jeune homme en cause avait pénétré en compagnie de deux comparses mineurs dans l’appartement d’une dame âgée. Ils avaient dérobé de l’argent, la femme avait résisté, et les choses avaient déraillé jusqu’à la folie. Les événements semblaient tirés du scénario d’une série policière bon marché: une zone métropolitaine désolée, de jeunes immigrés, une veuve âgée et craintive, morte seule de ses blessures.

J’ai dû penser aussi à Dostoïevski, à ce vieux bouquin sur ce crime crapuleux insensé. Mais là, ce n’était pas de la fiction. Sur la base des auditions, j’ai essayé de me représenter la vie réelle de l’accusé: bribes d’une jeunesse problématique dans l’illégalité, il avait peut-être été maltraité par son père, il y avait eu au moins une tentative de suicide à l’école. Comment devait-on juger? Je me suis efforcé surtout de ne pas penser au moment du verdict qui approchait inéluctablement, le moment où, comme mes confrères jurés, je devrais donner un nombre.

Dans la salle d’assises nous n’avions examiné que «les faits», ou du moins quelques aperçus, quelques certitudes qui avaient suffi à faire de lui un détenu.

Le dernier jour du procès, tard dans la soirée après le délibéré, le juge a condamné le coupable à vingt et un ans de détention. Vingt et un ans pour un homme de vingt et un ans. Il a été menotté et emmené à la prison de Forest, l’endroit d’où il était arrivé le matin même, mais maintenant il y allait à un autre titre: en tant que coupable, et non plus accusé. Mais c’était toujours bien le même jeune grand dadais que nous avions vu pénétrer dans la salle d’assises dix jours plus tôt, un gaillard incapable de se défendre et maladroit qui, à ce moment inexplicable, avait totalement détruit la vie de quelqu’un d’autre mais aussi la sienne, pour quelques centaines d’euros et un instant d’ivresse dû à la drogue. Était-il un monstre? On pouvait en douter. Mais que pouvait-on savoir sur le reste de sa vie? Dans la salle d’assises nous n’avions examiné que «les faits», ou du moins quelques aperçus, quelques certitudes qui avaient suffi à faire de lui un détenu.

Le procès était terminé et un mélange désagréable d’émotions me submergeait. J’avais l’impression que tout ne faisait que commencer, je savais que dans ce qui allait suivre, je n’avais plus aucun rôle à jouer et j’ai pourtant éprouvé le désir de tout savoir sur ce qui allait se passer. Qu’allait-il faire du reste de sa vie? Pouvait-il encore en faire quelque chose? Pouvait-il, éventuellement, faire quelque chose pour ses proches ou pour la société, en guise de réparation des blessures inhumaines qu’il avait causées? Comment éviter qu’il ne s’enfonce encore plus profondément dans le crime? Cela ne faisait pas du tout partie des attributions d’un juré, mais je me sentais concerné. Les portes étaient fermées: celles de la cour d’assises, celle de la cellule. J’étais dans la rue, il était sous les verrous et c’était tout. C’était comme ça. Le coupable avait détruit, et c’est pourquoi nous avions dû le détruire. Punir, c’était ajouter de la souffrance à la souffrance. J’avais l’impression de participer à une institution qui faisait souffrir.

Punir, c’était ajouter de la souffrance à la souffrance. J'avais l'impression de participer à une institution qui faisait souffrir

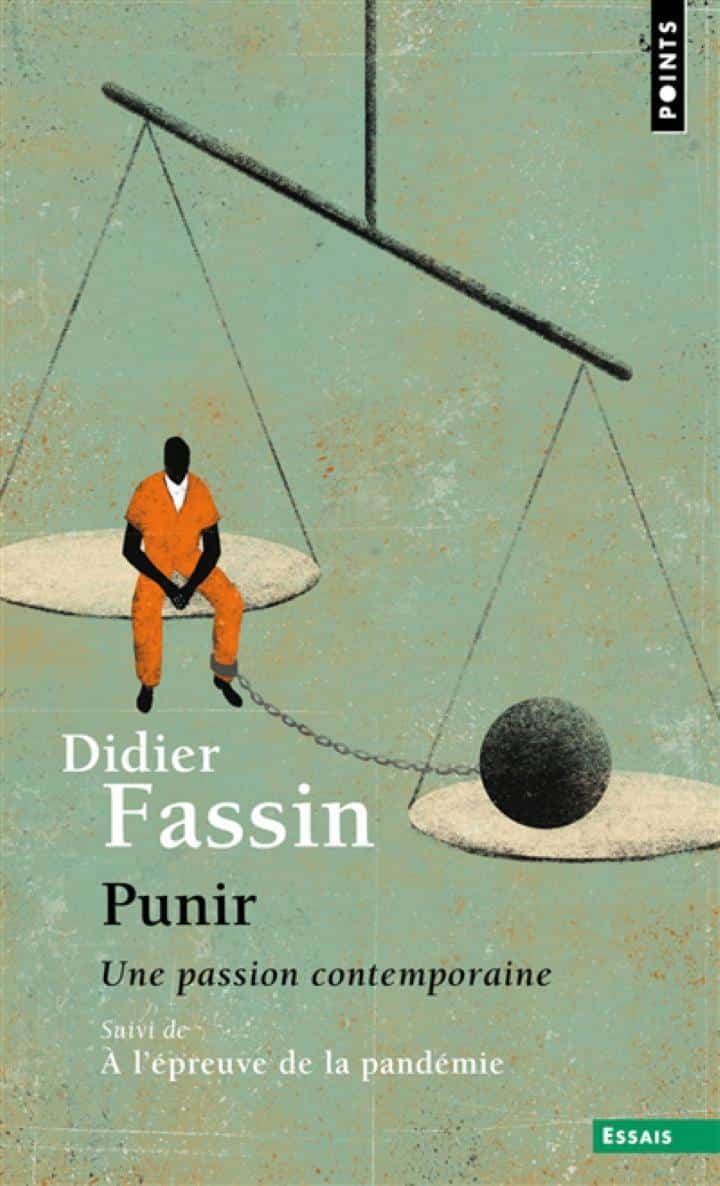

Durant les soirées solitaires dans cette chambre d’hôtel, j’avais lu Punir. Une passion contemporaine de l’anthropologue français Didier Fassin. Sur l’histoire du châtiment. Sur les prisons en tant qu’invention moderne. Celui ou celles qui pensait que la prison avait existé de tout temps se trompait. Celui ou celle qui pensait que c’était une solution utile au problème de la criminalité, aussi.

Fassin examine dans son livre l’augmentation spectaculaire du nombre de détenus dans de nombreux pays (10 millions dans le monde en 2018, une croissance d’environ 25% depuis 2000) – surtout aux États-Unis (champions du monde absolus avec 2,1 millions de prisonniers) et en France (environ 65 000 personnes), mais aussi en Belgique (environ 10 000). Il parle de ceux qui se retrouvent derrière les barreaux: la composition de la population carcérale en dit long notamment sur le fonctionnement du système pénal d’une société. Autrement dit: on y trouve surtout ceux et celles qui sont pauvres et désavantagé·es (aux USA essentiellement des Noir·es). Il parle de la recherche qui, pour la énième fois, montre que davantage de peines, et des peines plus longues, ne mène pas à moins de récidive. Que cela s’appelle la «privation de liberté», mais s’accompagne en pratique de toutes sortes d’autres souffrances: solitude, maladie, exposition à encore plus de criminalité. Sont-ce des peines supplémentaires s’ajoutant à la peine officielle? En tout cas, il est évident que cela n’aide pas. À vrai dire, la peine d’emprisonnement n’aide personne – ni le détenu, ni la société, ni les proches non plus. Leur état, leurs traumatismes, la nécessité d’aller de l’avant, cette problématique est soigneusement écartée du tableau.

Fassin termine son livre par une question. La punition est peut-être justifiée si elle résout quelque chose, si elle corrige une erreur, transforme un coupable, protège une société, répare le tissu social. Mais si la détention ne fait rien de tout cela et, à la place, mine la société, n’est-il pas grand temps d’adopter une autre approche?

Le lit de ma chambre d’hôtel était douillet, mais je n’avais pas bien dormi. J’avais rempli mon devoir de citoyen, mais avais-je bien agi sur le plan humain? Et l’humanité signifiait-elle alors choisir l’impunité? Cela semblait également absurde. Mais, en attendant, j’avais la certitude qu’il était naïf d’espérer quelque chose de bon et d’humain d’une peine de prison. C’était plutôt l’inverse. La détention était une solution qui ne résolvait rien. Un moyen que nous utilisions faute d’avoir été capables d’imaginer autre chose.

Les nouvelles que j’ai reçues au cours de cette semaine de procès n’étaient pas non plus de nature à apaiser mon trouble moral. Juste à ce moment éclatait en Belgique la énième crise pénitentiaire, avec des grèves des gardiens de prison et des articles de presse alarmistes sur la pénurie de places dans des bâtiments lamentables (parfois un patrimoine du dix-neuvième siècle littéralement en ruine). Fin 2016, le Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe a publié un rapport qui concluait que la ligne rouge avait largement été franchie dans ce domaine. «Spectacle de désolation totale», écrivait Le Monde dans un article sur la situation dans les prisons belges. «Faire ses besoins dans un seau à côté des rats», titrait le quotidien néerlandais NRC.

Le repentir par l’incarcération

Le sujet ne m’a plus quitté. J’ai intégré l’expérience du jury, mais mon trouble (ou de quoi s’agissait-il? envie de savoir? fascination? intérêt de recherche?) était loin d’être apaisé. Si le moment était venu d’une approche nouvelle du sujet des prisons, où en étions-nous? La réflexion était-elle en panne? Aspirions-nous à un autre idéal? J’ai entrepris de me documenter sur le domaine qu’on appelle les études pénitentiaires.

Là, j’ai découvert que, depuis l’origine de la prison moderne (approximativement la fin du dix-huitième siècle), un nombre respectable de nouvelles idées d’amélioration des prisons ont été formulées. Pas toujours couronnées de succès. La vision utopique la plus célèbre est celle du philosophe anglais Jeremy Bentham (1748-1842). Il a conçu un bâtiment pratique, efficace: une prison en dôme comportant une tour de garde centrale, une sorte de cirque d’hiver dans lequel les cellules sont construites en différents balcons disposés autour d’une piste circulaire. La personne postée dans la tour de garde a tout le monde à l’œil. La conscience d’être vu était censée faire du détenu une meilleure personne.

© Wikimedia Commons

Dans la maison d’inspection de Bentham, la privation de liberté avait pour but de changer le comportement. C’était «a new mode of obtaining power of mind over mind» (un nouveau mode d’obtention du pouvoir de l’esprit sur l’esprit.). Il y avait quand même un problème, dans le cas des prisons de type Bentham (dont finalement peu de modèles ont été construits –les anciennes prisons de Arnhem, Breda et Haarlem sont plus récentes): les effets étaient franchement terribles. Les détenus en isolement total et sous surveillance permanente devenaient complètement paranoïaques et sombraient dans la dépression.

La Belgique aussi a eu, au dix-neuvième siècle, un réformateur de la prison célèbre. Édouard Ducpétiaux (1804-1868) a milité pendant des années en tant qu’inspecteur général de l’administration pénitentiaire belge pour un système total d’emprisonnement séparé, dans des cellules individuelles, et a inspiré avec ce concept toute une génération d’architectes pénitentiaires. L’idée était que cette forme d’incarcération amènerait un détenu au repentir. L’enfermement était vu comme moyen d’amélioration.

L'ancienne prison d'Arnhem ne reçoit plus de détenus, mais son l'architecture panoptique est encore bien visible.

L'ancienne prison d'Arnhem ne reçoit plus de détenus, mais son l'architecture panoptique est encore bien visible.Je me suis documenté sur les réformes modernes et j’ai compris qu’elles poursuivaient souvent le même objectif. Aujourd’hui encore, il s’agit d’obtenir un changement de comportement hors de la société, mais dans des circonstances plus humaines. La vision de l’environnement dans lequel ce changement de comportement peut s’accomplir est aussi différente maintenant: les bâtiments doivent être plus pratiques, plus transparents et moins rébarbatifs –on le constate, par exemple, sur les plans de la prison de Haren, prochainement la plus grande de Belgique (1190 détenus) et qui, comme indiqué sur le site web, doit être un «village» proposant des «modes de vie de la vie quotidienne normale». Les prisons d’aujourd’hui ne misent plus sur le repentir par l’incarcération, mais sur la resocialisation par la communication, par exemple à travers une expérience culturelle: groupes de théâtre et de lecture, concerts pop et confection collective de gaufres. L’image idéale est dans ce domaine la prison de Halden en Norvège, où les détenus peuvent faire du jogging dans la verdure, jouer de la musique dans un studio et suivre des cours de cuisine. Était-ce là l’utopie vers laquelle nous devrions tendre aujourd’hui?

Plan du village pénitentiaire de Haren

Plan du village pénitentiaire de Haren© Régie des bâtiments

Pour pouvoir discuter avec les spécialistes belges, j’ai visité la prison centrale de Louvain, autrefois la prison la plus novatrice du pays (le bâtiment date de 1860 et pour Ducpétiaux, c’était un modèle de prison) et maintenant un lieu où des éducateurs et des bénévoles stimulent la solidarité sociale au travers de groupes de lecture, de cours et de concerts. S’il existait un endroit où je verrais ensemble l’ancien et le nouvel idéal réunis, ce serait bien là.

Édouard Ducpétiaux

Édouard Ducpétiaux© Wikimedia Commons

En tout cas, j’ai vu l’ancien: les barreaux, les gigantesques trousseaux de clés, le sol carrelé à l’ancienne, les portes de cellules renforcées dans leur encadrement arrondi, les hauts couloirs aux fenêtres gothiques aux extrémités des ailes –rien que du Ducpétiaux d’époque.

Dans la petite salle de spectacle se trouvaient douze sièges (le nombre était fortuit, mais j’ai trouvé que c’était un détail frappant: d’abord un jury de douze membres, maintenant douze détenus). J’étais assis quand ils sont entrés. Un homme vêtu d’une veste rouge s’est approché lentement, il avait une canne d’aveugle, m’a légèrement tapoté le pied, a alors tendu la main. Les autres aussi m’ont serré la main et se sont assis.

S’il m’est difficile de résumer ici les discussions qui ont suivi, je me souviens à quel point j’ai été captivé par les différents récits de vie qui ont jailli. C., l’aveugle, a parlé des membres de la famille, de ceux qui sont souvent oubliés, y compris les proches du coupable. Ils se sentaient souvent ostracisés et se trouvaient, en fait, punis, eux aussi.

J’ai entendu leurs histoires et j’ai vu leurs regrets, leur mal-être, leurs luttes et leur colère. Ils ont parlé du tribunal d’application des peines, de leurs tracas quotidiens, du travail, de l’administration, de l’état d’esprit qu’il faut avoir pour tenir le coup, des grèves, de la politique, de leurs conflits, de leurs solutions à ces conflits. Et puis ils ont reparlé de ce conflit: la raison de leur présence ici. Ils avaient causé de lourds dommages.

J’ai questionné, mais j’ai remarqué qu’en définitive ces détenus avaient peu de choses à dire sur les changements qui pourraient être apportés à la prison. Ils ont raconté des histoires de leur vie personnelle compliquées et tragiques, mais quand il s’agissait de la prison elle-même, ils restaient enfermés dans la logique de l’institution. Ou bien ils ont évoqué des détails, les fenêtres de la buanderie qui battaient quand le vent soufflait. Quand on est en prison, on est en fait surtout préoccupé par l’univers carcéral tel qu’il est. Tout le reste – retrouver une place dans la société, apprendre à affronter la culpabilité, construire une vie – prendrait visiblement forme surtout après avoir purgé la peine.

Celui qui se veut critique vis-à-vis des prisons belges ne devrait pas se focaliser sur les carreaux, les éléments de style gothique et les fenêtres d’une buanderie qui ne ferment plus bien. Mais sur l’essentiel: l’enfermement dans des cellules, le temps comme punition, une existence régulée sur un espace restreint, l’idée de discipline physique et d’isolement, l’idée que cela peut avoir une efficacité. C’est pourquoi une prison de haute technologie, claire et économe en énergie ressemble encore, au fond, à une prison du dix-neuvième siècle dans la mesure où les vieilles conceptions de la punition en tant que facteur d’amélioration y sont toujours en vigueur. C’était peut-être bien le véritable héritage porté par le système carcéral: une idée bancale que tout le monde tient pour la vérité et qui est sans cesse restaurée dans son état initial.

C’est ce que j’ai retiré de ces exposés. Mais pas seulement. Tout à fait à la fin de cette visite de prison, un gaillard musclé portant une casquette a raconté comment il avait pu parler à la jeune sœur de sa petite amie. Une conversation encadrée entre le coupable et une proche parente. Et à quel point c’était bizarre, car cette sœur et sa petite amie se ressemblaient comme deux gouttes d’eau. Il avait tué sa petite amie par colère après l’avoir surprise avec un autre homme. Résultat: la petite amie disparue, lui-même en prison pour vingt-quatre ans. Et alors cette conversation avec cette jeune sœur, comme si c’était à son amie qu’il parlait. «Je ne peux pas te pardonner», avait-elle dit. Il avait répondu: «Je comprends cela. Je veux juste essayer d’expliquer, car je n’ai pas voulu ça non plus.» Elle avait pleuré, il avait pleuré, les deux surveillants avaient aussi versé des larmes.

Prison en ruine

Le recours excessif à l’emprisonnement ne conduit pas à une société meilleure, seulement à un secteur carcéral démesuré. Mais comment faire autrement? La prison a-t-elle un avenir? Peut-on s’en passer?

Il n’est pas si facile d’avoir une discussion apaisée et ouverte sur ces questions, encore moins un débat de société. On se heurte souvent à beaucoup de croyances. Nous partons de l’idée que les prisons ne sont peuplées que de monstres. Nous supposons que notre colère ne s’apaisera que par la vengeance. Nous pensons que les blessures que nous avons subies ne guériront que si nous-mêmes infligeons des blessures.

Un tel débat de société n’est donc pas évident, mais il est pourtant nécessaire. Par où commencer? Peut-être par des exemples qui montrent comment c’est possible autrement, comment cela fonctionne différemment –dès maintenant.

Le plan appelé De Huizen (Les Maisons) se propose d’organiser la détention d’une autre manière –dans de plus petites unités– et met ainsi l’accent sur la resocialisation. Hans Claus, le promoteur le plus connu de cette idée, écrit dans son livre majeur Achter tralies (Derrière les barreaux): «Une approche uniforme ne peut jamais être la bonne solution. L’attention apportée à l’individu est beaucoup plus importante.» Claus l’exprime de façon évocatrice quand il dit que nous ferions mieux de «fragmenter» la prison. La détention peut être mieux organisée dans de plus petites structures et dans la société, soutenue par des programmes bien pensés d’accompagnement et de réinsertion. Les résidents ont la possibilité de sentir qu’ils appartiennent à un tissu social plus vaste qui s’étend au-dehors –dans la rue, la ville, le monde. La sécurité et la surveillance sont toujours assurées, mais ce ne sont pas des prisons et l’on ne doit pas les appeler ainsi –ce mot suggère toujours qu’il s’agit de représailles. C’est autre chose: des maisons, donc.

Street art par Dolk dans la prison modèle norvégienne Halden Fengsel

Street art par Dolk dans la prison modèle norvégienne Halden Fengsel© Wikimedia Commons

La chercheuse Phil Crockett Thomas

La chercheuse Phil Crockett ThomasLa question n’est pas seulement: comment peut-on aborder des crimes différents de différentes manières? Mais aussi: comment envisager la disparition de la prison? Pour pouvoir parler d’un avenir sans prison, nous devons élargir nos horizons imaginatifs, argumente Phil Crockett Thomas, de l’université de Glasgow. C’est précisément ce qu’elle invite les gens à faire. À quoi ressemble ce monde sans barreaux ? Inventez-le, dit-elle! Elle a nommé cette méthode de recherche Fictioning (fictionner)

et son projet s’appelle Prison Break (Évasion, qui est aussi le titre d’une série télé).

C’est aussi l’objectif des prison abolitionists – promoteurs de l’abolition de la prison. Si l’on prend la peine de lire les études sur ce sujet, on trouve tout sauf un monde imaginaire naïf plein d’utopies bizarres. Il s’agit, là aussi, de diversification des établissements et de réinsertion. Mais surtout: c’est un regard qui dépasse le caractère individuel ou interpersonnel d’un crime. La criminalité nous concerne tous, elle n’est pas le fait d’individus spéciaux que l’on peut cacher derrière des murs. C’est un problème dans la société et donc aussi pour la société.

Un autre exemple de ce qui pourrait déjà être fait de manière différente: l’organisation de conversations entre victimes et coupables. On parle aussi de «justice réparatrice», mais il ne s’agit pas forcément de la réparation des dommages causés par le crime. Il s’agit de changer la relation entre les personnes impliquées –comme victime, comme coupable, comme personne de l’entourage. Il y a fort à faire: reconnaître la colère et le chagrin, développer une forme de confiance, parvenir au sentiment que, en dépit de tout, la vie peut redevenir une vie. Cela n’est possible que si la personne coupable est aussi considérée comme quelqu’un qui puisse signifier quelque chose pour la victime, pas seulement comme quelqu’un qui a détruit.

Celui ou celle qui réfléchit à un avenir sans prison doit avant tout penser à l’avenir de la société hors de la prison, à la façon dont une société comprend la criminalité et l’injustice structurelle, comment elle estime que nous devrions y faire face.

Prendre soin des victimes et de leurs besoins, c’est un avenir à construire

Une société moins punitive commence avec des personnes qui, lors d’un conflit, n’attendent pas simplement du système de condamnation officiel qu’il contrôle et gère tout, et qui ont le courage d’agir par elles-mêmes: regarder les autres dans les yeux, parler avec eux et elles, les écouter, éprouver le chaos des relations humaines, faire face au conflit et essayer d’en faire quelque chose. Ainsi Howard Zehr, l’un des pionniers de la justice réparatrice, a-t-il écrit: « La justice commence par le souci des victimes et de leurs besoins. Elle cherche à réparer le mal autant que possible, à la fois concrètement et symboliquement. »

C’est autre chose qu’une institution qui fait souffrir. Prendre soin des victimes et de leurs besoins, c’est un avenir à construire.