«Un petit coin de paradis» ou la folle passion pour Bruxelles en Colombie

Pendant l’entre-deux-guerres, l’élite colombienne cédait aux attraits d’un étrange snobisme: l’appel irrépressible de la lointaine Bruxelles. Ceux qui en avaient les moyens rêvaient de lever l’ancre, de tourner le dos au Nouveau Monde et de flâner sur les boulevards de la capitale belge.

Il fut un temps où la capitale belge attirait les rebelles internationaux de haut vol, des esprits révoltés comme Baudelaire, Marx et Multatuli. Cependant, après la Première Guerre mondiale cette force d’attraction sembla perdre en vigueur. Certes, Bruxelles était toujours une ville animée, mais elle était devenue plus provinciale, plus quelconque. Et ce fut précisément ce caractère-là qui attira un nouveau public.

Une pension respectable

Alors que Bruxelles avait perdu de son caractère exaltant, les nantis y trouvaient une vie tranquille et agréable. La culture y était latine et, contrairement à ce qui s’était produit à Paris, il était rassurant de constater que la ville était restée catholique. L’enseignement belge était hissé sur un piédestal vertigineux: nulle part au monde il y avait autant de Colombiens sur les bancs des écoles ou universités. Gabriel Garcia Márquez y fit même allusion dans son roman Cent ans de solitude, où Aureliano Segundo ne souhaite faire étudier sa fille qu’en Belgique et exprime «sa crainte de disparaître sans pouvoir envoyer Amaranta Úrsula à Bruxelles». La mère de la jeune fille «scandalisée à l’idée que Bruxelles se trouvait si près du lieu de perdition qu’était Paris», réussit à retarder quelque peu son départ jusqu’au moment où «elle fut tranquillisée … rassurée que sa fille serait accueillie dans une pension de jeunes catholiques tenue par des religieuses».

De 1920 à 1930, le lieu de rencontre des Colombiens n’était ni Londres, ni Paris ou Berlin mais Bruxelles

Les écoles bruxelloises recevaient l’élite du pays sud-américain, enfants d’hommes d’affaires, de planteurs, de politiciens qui plus tard marcheraient dans le sillage de leurs parents. Un de ces écoliers, le futur président Alfonso Lopez Michelsen, se souvient de ses années belges. Dans ses mémoires il se demande a posteriori pourquoi la Belgique exerçait un tel attrait sur ses compatriotes. L’explication est extrêmement banale: les Colombiens sont d’incorrigibles grégaires. «Dès l’instant où nous franchissons nos frontières, nous nous installons partout dans les mêmes hôtels, assistons à la même messe le dimanche dans la même église catholique, racontons sans aucun doute les mêmes commérages sur notre Patrie et par miracle nous désignons à l’unisson les bons et mauvais restaurants ou théâtres que nous recommandons ou déconseillons de bouche à oreille sans faire de bruit. C’est précisément ce qui arriva dans la décennie de 1920 à 1930 avec le petit Royaume de Belgique. Le lieu de rencontre des Colombiens n’était ni Londres, ni Paris ou Berlin mais Bruxelles qui, d’après moi, était une espèce de pension respectable pour familles chrétiennes, contrairement aux grands hôtels cosmopolites aux illuminations clinquantes dont d’autres capitales européennes nous éblouissaient.»

Le billet de banque à l'effigie d'Alfonso Lopez Michelsen, président de la République de Colombie de 1974 à 1978.

Le billet de banque à l'effigie d'Alfonso Lopez Michelsen, président de la République de Colombie de 1974 à 1978.© Banco de la Republica

Sur les bancs du collège Saint-Michel, Lopez Michelsen fréquentait les rejetons de l’aristocratie européenne. Le collège jésuite lui paraissait spartiate et angoissant tandis que la riante ville universitaire flamande de Louvain l’a ravi lors de son séjour pour améliorer ses connaissances de la langue française (!). Il y trouva la mentalité plus bohémienne et la Colombie lui paraissait même étrangement proche. Dans ses mémoires, il consigna que trois langues dominaient à Louvain: le flamand, le français et l’espagnol. Non pas l’espagnol de la Castille ou de l’Andalousie avec son zézaiement si typique, mais l’espagnol le plus pur de l’Amérique latine, voire même l’espagnol à l’accent colombien.»

Le peintre tranquille

Le plus célèbre Colombien de Bruxelles, véritable talent polyvalent et doyen de la communauté était aussi un des hommes le plus discret qui soit. Ses apparitions dans la capitale belge étaient si rares, si éloignées de toute agitation qu’il semblait n’être plus que l’ombre d’une époque révolue.

Après de nombreuses pérégrinations entre la Colombie et l’Europe, le peintre Andrés de Santa Maria (° 1860) s’était établi à Bruxelles peu avant la Première Guerre mondiale. Cette même guerre l’en a ensuite temporairement éloigné. Dans son propre pays il était considéré comme une célébrité et en 1926, il reçut encore une commande du président. A l’origine, Santa Maria était fortement influencé par Courbet et Millet, mais plus tard son style devint plus impressionniste. Ses portraits intimes, souvent des membres de sa famille, dégageaient une force ensorcelante. Perdus dans leurs rêves, ses modèles nous fixent d’un regard très éloigné, comme si un voile invisible tendu sur le tableau les séparait du monde. Point d’exubérance tropicale mais une profonde mélancolie européenne.

Andrés de Santa Maria, autoportrait, 1910

Andrés de Santa Maria, autoportrait, 1910© wikiart

Ce fut sans doute avec déférence que Johan De Maegt, journaliste à Het Laatste Nieuws, lui rendit visite début 1936 dans sa charmante maison de maître de la commune bruxelloise d’Ixelles. Le visiteur fut annoncé par un valet, après quoi une figure élancée aux moustaches pointues vint lui serrer la main. Le visiteur flamand se souvient bien de cet intérieur: «me voilà assis entouré de pièces baignées de lumière blafarde, où de vieux étains garnissent les cheminées ainsi que des tableaux de têtes de femmes au regard lumineux, émergent d’un arrière-fond sombre et mystérieux.». Ils se rendirent au premier étage, à l’atelier où se trouvait le chevalet de l’artiste. Aux murs trônaient des peintures qui n’avaient jamais été montrées en public.

«Vous travaillez et vous ne montrez pas vos œuvres», lui dit le journaliste sans doute sur un ton de léger reproche. «J’espère les montrer bientôt» répondit le peintre. «Mais j’hésite encore. Un grand nombre d’entre elles ont été créées entre ces quatre murs, le travail de toute une vie. Être peintre, c’est tragique, vos œuvres vous quittent et souvent vous ne les reverrez jamais. Vous ignorez comment elles poursuivent leur vie, vous ne pouvez plus rien y changer, c’est toujours un adieu définitif.»

Sa maison était devenue un musée somptueux mais scellé. Gloire et considération ne semblaient plus l’intéresser

Une autre question suscita une réponse plus claire de la part du Colombien.

«Vous avez beaucoup voyagé, vous habitez depuis vingt-quatre ans à Bruxelles. L’environnement y est-il favorable à votre travail?»

«J’ai été dans de nombreuses capitales. D’autres sont plus imposantes, plus grandes. Mais aucune n’a le charme de Bruxelles, ce qui est particulièrement bénéfique pour l’esprit. Aucune n’a autant de parcs, ni cette forêt, cette situation géographique exquise. Je ne serais pas étonné d’apprendre que la région de Bruxelles a été copiée sur un coin du paradis terrestre.»

Il y avait deux décennies déjà que Santa Maria n’avait plus montré ses œuvres au monde extérieur. Sa maison était devenue un musée somptueux mais scellé. Gloire et considération ne semblaient plus l’intéresser. La vie n’avait pas toujours été rose, sept de ses enfants étaient déjà décédés.

Andrés de Santa Maria dans son atelier en compagnie de son épouse.

Andrés de Santa Maria dans son atelier en compagnie de son épouse.Mais un miracle pouvait toujours se produire. L’entretien était-il une prouesse publicitaire? A peine deux semaines plus tard, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles consacrait une rétrospective à Andrés de Santa Maria. Une centaine d’œuvres réparties sur cinq grandes salles: natures mortes, portraits et tableaux d’inspiration religieuse. Soudain le public fut conquis. Le correspondant du journal néerlandais De Telegraaf écrivit «Ce peintre désormais grisonnant est animé d’un feu sacré: trop fier pour ne pas travailler à l’écart, trop timide pour ne pas être tranquillement modeste». August Vermeylen, pape flamand de la culture, exprima lui aussi son admiration pour le Colombien. Un an plus tard André de Ridder, connaisseur en matière d’œuvres d’art, lui consacra une étude. Londres lui réserva une plus grande rétrospective encore.

Comme si tant d’années d’oubli devaient être réparées, fin 1941 le palais des Beaux-Arts organisa une nouvelle exposition de l’ensemble de son œuvre. A l’époque, Santa Maria ne séjournait plus à Bruxelles, il avait déménagé avec son épouse vers un petit village de la province de Namur où il décéda en 1945.

La nostalgie d’un monde inconnu

La mort d’Andrés de Santa Maria signa la fin d’une époque. Après la Seconde Guerre mondiale, l’amour des Colombiens pour Bruxelles n’était plus qu’un vieux souvenir. L’adieu à la Belgique prenait parfois le goût de la nostalgie, voire de l’amertume. Dario Hernàndez, un pianiste aux petites lunettes rondes et aux cheveux brillantinés, était arrivé à Bruxelles à l’âge de dix-sept ans. Il avait obtenu un premier prix au conservatoire royal de Bruxelles et donna même un concert en l’honneur de la reine Astrid.

De retour dans son pays dans les années trente, il abreuva ses compatriotes de Beethoven, de Liszt et de Chopin. Mais loin d’être admiré, il ne suscita qu’exaspération pour avoir oublié les vieilles musiques populaires de sa patrie. Vexé, Hernández aurait alors claqué le couvercle de clavier de son piano, jamais plus la ville ne l’entendrait jouer! Jusqu’à sa mort – il vécut très vieux – il ne jouerait plus qu’avec des cordes enrobées de coton. Durant des décennies, on n’entendit plus que des sons étouffés venant de la pièce où il continuait de répéter. Certaines légendes sont vraiment trop belles pour être vérifiées.

Bruxelles était pour lui une ville où il n’avait jamais vécu, qu’il connaissait à peine et qu’à son âge il ne pouvait plus visiter

Guillermo Henríquez était envahi d’une vague nostalgie en songeant à Bruxelles. J’ai rencontré le dramaturge à Ciénaga, une ville au passé grandiose située en Colombie des Caraïbes, tombée de nos jours dans une espèce de sommeil comateux. Son père, planteur de bananes, avait fait fortune et, en 1926, il était venu s’installer à Bruxelles avec sa femme et ses neuf enfants. La famille habitait une maison de maître à Ixelles. La Casa Henríquez avec son salon aux meubles Louis XV, son escalier de marbre et son lustre de cristal en forme d’iris reçut des visiteurs de toute l’Amérique latine, personnalités haut placées, politiciens, futurs présidents.

Qui sait si le petit Álvaro Mutis ne s’y présenta un jour. Ce poète et romancier décédé en 2013 jouit dans le monde hispanique d’une grande réputation littéraire. Mutis avait passé son enfance à Bruxelles et n’en conservait que peu de souvenirs tangibles, mais son séjour joua un rôle symbolique important dans son œuvre.

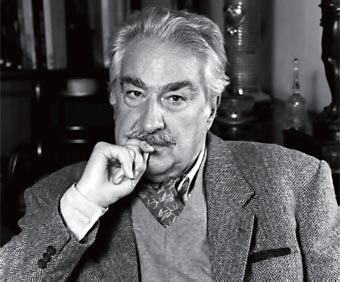

Le poète Álvaro Mutis a passé sa jeunesse à Bruxelles.

Le poète Álvaro Mutis a passé sa jeunesse à Bruxelles.© Juan Manuel Herrera

Toute sa poésie était, selon ses dires, traversée par sa volonté de se remémorer sa jeunesse. «Une poésie triste pleine de nostalgie, dans laquelle je tente de reconstruire la vie en Belgique et en Colombie».

J’ai constaté un même sentiment chez Guillermo. Bruxelles était pour lui une ville où il n’avait jamais vécu, qu’il connaissait à peine et qu’à son âge il ne pouvait plus visiter. Sa maison contenait une grande collection de curiosités. Il possédait entre autres un premier tirage de Cent ans de solitude avec dédicace personnelle du Maître. Certains souvenirs se référaient à la Belgique: un diplôme tout jauni de son père (Institut Dupuich, année scolaire 1929-1930, réussie avec «grand fruit») et une série d’images de l’entre-deux-guerres, portraits, photos de classe, excursion familiales, bals costumés).

Sur une des photos, on pouvait voir un groupe de femmes aux jupes longues à la mode des années trente au lieu des toilettes plus coquettes de la décennie précédente. La figure centrale était une miss colombienne qui avait participé au concours de Miss Monde en 1932. Lieu de l’événement: la station thermale de Spa. La compétition a été immortalisée sur la pellicule mais parmi toutes les candidates faisant sagement la révérence, je n’ai pu reconnaître Aura Gutiérez Villa. Après la proclamation de l’élue (turque), l’enregistrement de Pathé montre les réactions enthousiastes du public. Certains membres de la communauté des expatriés colombiens étaient sans doute présents au casino. Pour le moins/A tout le moins ?, les écrivains néerlandais E. du Perron et Manno ter Braak assistaient à l’élection, tant il est vrai que les intellectuels ont eux aussi leurs péchés mignons.

Ainsi chaque photo de Guillermo semblait évoquer un passé surprenant. Pour le Colombien, les particularités bruxelloises représentaient le désir de quelque chose qu’il n’avait connu qu’indirectement et que, pour cette raison, il semblait idéaliser. Les Colombiens avaient quitté Bruxelles depuis une éternité mais ici, dans cette salle de séjour dans cette ville d’un calme plat et où régnait une chaleur torride, rôdait le dernier souffle d’un monde disparu.