Vent contraire, vent favorable: comment le vélo devint un symbole des Pays-Bas

À quel pays associe-t-on le vélo? Presque tout le monde va citer spontanément les Pays-Bas. Mais les Néerlandais ont-ils toujours été aussi férus de cyclisme, et quand ce lien intime à la bicyclette est-il apparu? Un coup d’œil surprenant dans l’histoire du pays du vélo.

Été 1906. Kees Rijk, un petit paysan de Zélande, a onze ans quand son père rentre du marché avec un moyen de transport étincelant, innovant. Le deux-roues est une véritable révélation pour Kees. Il peut ainsi partir à l’aventure et élargir son horizon – ce qu’il fait par conséquent bien volontiers.

Le souvenir que Kees gardait de son deux-roues fut transmis avec un sourire bienheureux aux générations suivantes, et à moi aussi, sa petite-fille. Penser que le vélo, un moyen de locomotion aussi simple, avait été pour mon grand-père un luxe et une merveille, me fascinait. Je plongeai dans l’histoire du vélo et découvris à mon étonnement que le moyen de transport si intriqué à l’identité néerlandaise … n’est pas du tout néerlandais.

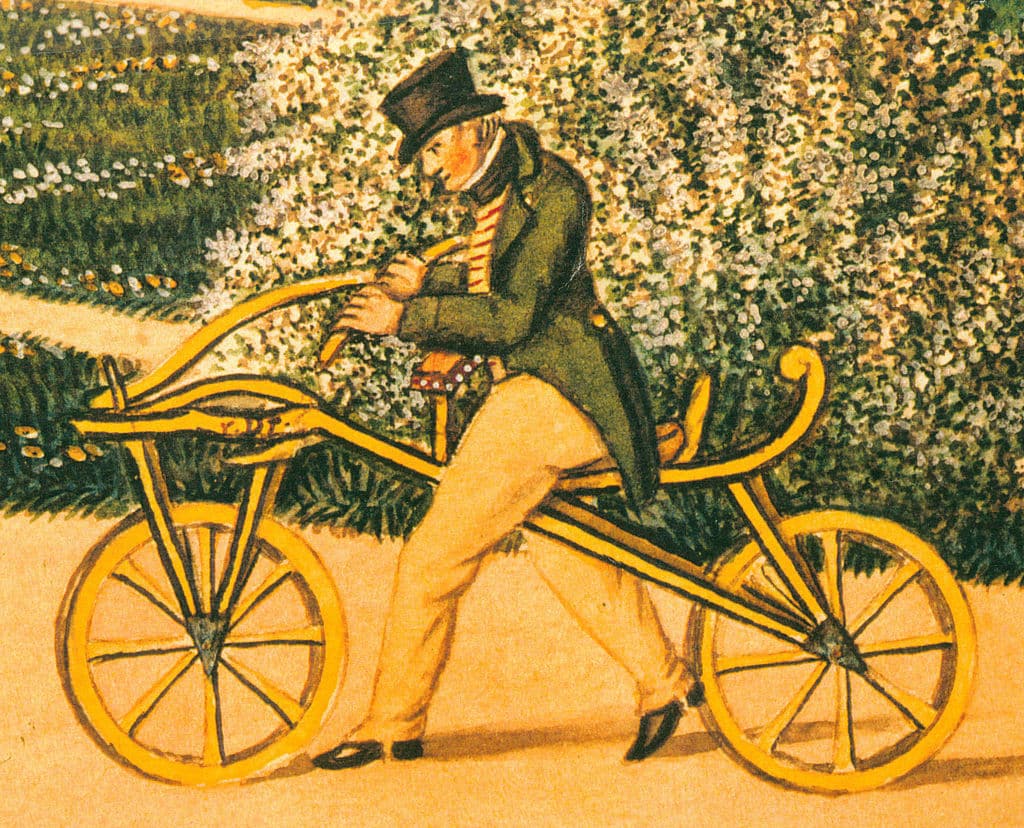

En 1817, le premier vrai vélo fut présenté par l’Allemand Karl Drais: un engin en bois à deux roues alignées, la roue avant étant orientable. Les Pays-Bas n’étaient pas encore prêts à la nouveauté. Auprès de la population, le vélo suscita surtout de l’étonnement et de la crainte. Il était en outre très coûteux et d’utilité assez limitée sur les voies néerlandaises, en piteux état.

Karl Drais sur sa «Laufmaschine».

Karl Drais sur sa «Laufmaschine».© Wikipedia.

De nouvelles inventions provoquèrent cinquante ans plus tard une évolution du vélo. Des forgerons français disposèrent des pédales sur la roue avant. Par la suite, des constructeurs de vélos français et anglais mirent au point une construction plus légère et robuste pour les roues. On entrait dans l’époque du Hoge Bi (grand-bi): plus grande était la roue avant, plus on allait vite – mais aussi plus instable était la tenue de route. Lorsqu’un Britannique monta un entraînement par chaîne sur la roue arrière, ce qui permit d’avoir deux roues de même taille, les vélos devinrent nettement plus sûrs. Finalement, c’est d’Irlande qu’arriva une invention destinée à améliorer le confort: le pneumatique.

Ainsi s’étaient écoulées 75 années durant lesquelles le vélo fut inventé et perfectionné sans qu’un Néerlandais n’intervienne. C’est seulement au cours des décennies suivantes que le vélo devint un symbole national, mais cela n’alla pas sans chocs ni heurts.

Armés de fouets, de frondes et de cannes

À partir de 1870, le vélo fit prudemment son entrée dans le paysage néerlandais. Dans un premier temps, la pratique du cyclisme était réservée à des jeunes gens de milieux aisés. Les messieurs enfourchaient surtout leur bicyclette au sein de clubs. Le premier de ceux-ci fut créé en 1871 à Deventer.

Avec leur uniforme distinctif, les clubs de cyclistes formaient un cortège riche de traditions avec des clairons, un hymne, un président, un «gardien en chef du genièvre» et un dernier homme chargé de tirer les cyclistes épuisés avec une corde. Les hommes effectuaient ainsi des randonnées d’une cinquantaine de kilomètres dans la périphérie. Liberté, amitié et sportivité, c’est ce que leur apportait le vélo.

Les citadins s’habituèrent modérément à ce phénomène, mais à la campagne les cyclistes étaient considérés comme de dangereux perturbateurs du calme champêtre. Ils suscitaient l’agressivité sur les routes des villages. On lâchait les chiens sur eux et quand passait un attelage, ils pouvaient s’attendre à un coup de fouet de la part du cocher. Les cyclistes ne restèrent pas sans réaction et s’armèrent de fouets, de frondes et de cannes.

Des communes établirent par la suite des règles pour protéger les autres usagers des voies publiques des cyclistes maladroits. Certaines rues et même des villages entiers furent interdits aux vélos. Pour les cyclistes, cette restriction à la liberté justifia la création, en 1883, d’une fédération nationale ayant pour objet l’encouragement de la pratique cycliste. L’événement eut lieu au Maliebaan d’Utrecht, où deux ans plus tard on aménagea la première piste cyclable officielle en remplaçant les pavés du chemin pour piétons par de la terre battue.

La première piste cyclable officielle des Pays-Bas, inaugurée au «Maliebaan» d’Utrecht en 1885, vers 1900.

La première piste cyclable officielle des Pays-Bas, inaugurée au «Maliebaan» d’Utrecht en 1885, vers 1900.© «Het Utrechts Archief».

Le chemin constitua l’amorce d’un réseau cyclable de pas moins de 37 000 kilomètres. La fédération des cyclistes reçut le nom de ANWB (Algemene Nederlandse Wielrijders Bond – Royal Touring club cycliste des Pays-Bas) et a toujours un rôle majeur dans l’organisation du trafic aux Pays-Bas.

Le vélo rend stérile!

Les enthousiastes pionniers du cyclisme et leur pratique du vélo inspirèrent les services publics. C’est ainsi qu’en 1888 fut créé un Korps Vrijwillige Militaire Wielrijders (Corps militaire cycliste de volontaires) rattaché aux services de reconnaissance et de courrier, et plus tard aussi à l’infanterie. Les pompiers furent dotés d’un vélo spécial, pourvu de toutes sortes d’équipements des services d’incendie, de telle sorte qu’ils pouvaient être rapidement sur place. Les postes furent également convaincues et adoptèrent l’efficace moyen de locomotion pour leurs facteurs.

Voir faire du vélo, incitait à faire du vélo. Du fait que davantage de personnes – même s’il s’agissait surtout d’hommes aisés et de fonctionnaires – faisaient du vélo, la sélection sociale diminua quelque peu et le prix du même coup, ce qui stimula la demande, ce qui fit à nouveau baisser un peu le prix et ainsi de suite, de proche en proche. La bicyclette apportait sportivité, mobilité et émancipation – au travailleur comme à l’élite, aux hommes comme aux femmes.

Au début, les femmes étaient dans l’impossibilité de faire du vélo. Elles étaient littéralement entravées par la longueur de leurs jupes dictée par la mode. Le port du corset était imposé au détriment de leur santé: la respiration et le foie étaient gênés, mais faire du vélo – selon les dires des médecins – était encore plus malsain. La pratique cycliste conduirait les femmes à la stérilité.

Le vélo offrait une solution dans les rues étroites et sur les petits ponts exigus.

En outre, le vélo exigerait de la part d’une femme trop de force et la déformerait: les muscles des jambes se développeraient exagérément. Et puis il y avait la crainte de voir les femmes ayant expérimenté la liberté procurée par le vélo appliquer avec relâchement, dans d’autres domaines, les normes et valeurs souhaitées. Il n’empêche qu’elles furent quelques-unes à s’entêter et à monter sur leur machine. Après une période de railleries et de sarcasmes, elles réussirent petit à petit à modifier les mentalités, aidées en cela par des changements intervenus dans les points de vue médicaux.

Les randonnées qu’effectuaient les femmes contribuaient à leur autonomie : elles pouvaient décider seules de quel côté elles désiraient aller et cela rejoignait les principaux objectifs du mouvement d’émancipation. Au tournant du siècle, les femmes se battaient toujours plus ouvertement pour leur droit à un travail à part entière, à l’accès à l’enseignement supérieur et au droit de vote. La bicyclette stimulait la conscience de leur propre pouvoir et cela renforçait encore le mouvement féministe dans sa philosophie.

La résistance que suscitait la femme à vélo diminua autour du changement de siècle mais subsistait encore cet autre obstacle: l’habillement. Des femmes progressistes changèrent leur jupe pour une ample jupe-culotte quand elles allaient faire du vélo et cela fut perçu comme assez scandaleux. En effet, avec un pantalon, en faisant du vélo une petite partie du bas de la jambe féminine se trouvait découverte, en un temps où entrevoir une cheville passait pour choquant. Mais sous l’impulsion des pionnières cyclistes, une interaction s’opéra à nouveau, cette fois entre le vélo et la mode. Comme les femmes à vélo étaient de plus en plus nombreuses et de plus en plus fréquemment en jupes-culottes commodes, on s’habitua. Le pantalon devint – très lentement mais sûrement – accepté comme un vêtement que les femmes pouvaient porter pour faire du vélo, et dans le sillage il fut admis qu’elles puissent mettre une (jupe-)culotte sans être assises sur une selle.

Se tenir bien droit!

À la fin du XIXe siècle, les Pays-Bas comptaient quelque cent mille vélos, ce qui revenait à une bicyclette pour 53 habitants. À côté de l’usage individuel et administratif, le vélo, surtout le triporteur, était très apprécié des commerçants. Des charges lourdes peu maniables pouvaient sans beaucoup d’effort et de frais être transportées plus rapidement et sur une plus grande distance.

Inauguration du vélodrome de Rotterdam en 1923. Cees Bakker (à gauche) et Piet aan de Wiel viennent de remporter la course de tandem.

Inauguration du vélodrome de Rotterdam en 1923. Cees Bakker (à gauche) et Piet aan de Wiel viennent de remporter la course de tandem.Des vélos de transport spécifiques apparurent pour l’acheminement du pain, du lait, des meubles et des ordures. Le parc cycliste des Pays-Bas doubla en l’espace de quatre ans.

Les vélos, charrettes à chevaux, charrettes à bras et trams circulaient tous dans les mêmes rues étroites, ce qui occasionnait des embouteillages chaotiques et des situations dangereuses. Pour veiller à la sécurité routière, fut élaborée en 1905 la première législation sur les motocyclettes et bicyclettes, et l’ANWB se chargea des panneaux indicateurs de pentes raides et de la signalisation aux carrefours. La fédération des cyclistes, confortée par l’aspiration de la société à l’ordre et à la discipline, rédigea par ailleurs un code de conduite: la vitesse maximale à vélo était limitée à quinze kilomètres / heure, d’autre part une randonnée cycliste ne devait pas excéder quatre-vingts kilomètres et devait mener à la détente et à l’acquisition de connaissances. Les cyclistes apprirent à se tenir assis bien droits, dignes sur un bon vélo de ville et non dans une position de course, penchés sur le guidon. Les courses cyclistes sur la route – avec des coureurs courbés, suants, haletants – suscitaient donc l’indignation.

Les Néerlandais possèdent aujourd'hui en moyenne 1,3 vélo et effectuent 300 trajets par an.

Les cyclistes sportifs étaient friands des courses à petite échelle qu’organisaient les aubergistes sur les voies publiques, mais les citadins et les ruraux n’appréciaient pas le tapage indécent et se plaignaient du danger. Les cyclistes rapides furent ainsi exilés vers des pistes spéciales, appelées vélodromes. La première piste, longue de trois cent trente-trois mètres, fut ouverte à Nimègue en 1885 et connut un gros succès. Toutes les grandes villes disposèrent bientôt d’un vélodrome. Le cyclisme sportif aux Pays-Bas restait limité aux pistes fermées, ce qui creusa un fossé considérable en matière de culture cycliste avec les autres pays européens. Des classiques comme les Tours de France, de Belgique et d’Italie ne se développèrent pas. À l’origine, l’organisation du Tour de France ne voyait pas l’intérêt de coureurs issus d’un pays sans montagnes ni courses sur route, et leur interdit la participation. Des Néerlandais ne prirent pour la première fois le départ qu’en 1936, trente trois ans après le premier Tour.

La reine Wilhelmine à vélo

Les Pays-Bas étaient, par leur absence de relief, parfaits pour les cyclistes «ordinaires». Durant les deux premières décennies du XXe siècle, la pratique du vélo rendit chaque individu mobile et devint par des améliorations techniques continuelles toujours plus rapide et confortable. La fonction récréative du vélo s’élargit, notamment du fait de l’augmentation du nombre de jours fériés. Les vacances à vélo, avec une petite tente, devinrent populaires. Au début, passer la nuit à la belle étoile n’était pas réglementé. Les cyclistes cherchaient eux-mêmes un endroit adéquat pour monter leur tente. En 1925 ouvrit le premier terrain de camping officiel des Pays-Bas et d’autres suivirent bientôt.

Au milieu des années 1920, on comptait aux Pays-Bas environ trente mille automobiles, trente-six mille motocyclettes et deux millions de bicyclettes. La mobilité de la société changea radicalement. Les charrettes et chariots disparurent du paysage urbain et les gens se déplacèrent massivement de plus en plus loin pour travailler, s’instruire ou se distraire. Dans les villes, la part du vélo dans le trafic était gigantesque: de l’ordre de quatre-vingts à quatre-vingt-dix pour cent. Cette popularité n’était pas sans rapport avec la situation des transports publics. Les bus et les trams ne pouvaient pas aller partout du fait de la densité des agglomérations. Le vélo offrait une solution dans les rues étroites et sur les petits ponts exigus. La baisse continue du prix des vélos et l’augmentation concomitante des salaires firent qu’un citadin sur quatre se retrouva possesseur d’un vélo.

La reine Wilhelmine, 1938.

La reine Wilhelmine, 1938.© «Nationaal Archief», La Haye.

Dans les autres pays, le statut social du cycle se trouva dévalorisé pendant la même période. Les nantis passèrent du deux-roues au transport motorisé pour se distinguer de la masse populaire cycliste. En France, en Allemagne et en Angleterre l’industrie automobile se développait. Le deux-roues devint le moyen de transport des ouvriers et autres impécunieux qui ne pouvaient pas se permettre d’acquérir une auto, mais ce ne fut pas le cas aux Pays-Bas. Là, le vélo était déjà tellement entré dans les mœurs, qu’il n’avait plus rien à voir avec le statut social. La maison royale fut en outre une ambassadrice importante.

En 1897, la reine Wilhelmine, alors encore mineure, vit pour la première fois une bicyclette. Elle brûlait d’envie de l’essayer, mais le gouvernement le lui interdit parce que le risque d’infertilité devait être absolument évité. Lorsqu’elle accéda au trône un an plus tard, elle mit de côté cette interdiction, mais elle promit à son gouvernement de ne pas se montrer en public sur un deux-roues. Quelque trente ans plus tard, la reine fut saisie sur un vélo par un photographe patient. La photo fit le tour du monde et établit la réputation des Pays-Bas, pays du vélo. Quand en 1935 sa fille, la princesse héritière Juliana, présenta son fiancé Bernhard sur un tandem – elle devant, lui derrière – cette image en fut renforcée. Pour l’actuelle génération de princesses, faire du vélo est aussi naturel que pour tout autre enfant.

Pas simplement un moyen de transport

En 1940, il y avait aux Pays-Bas environ quatre millions de vélos pour une population de huit millions de citoyens. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands réquisitionnèrent les bicyclettes aux Pays-Bas pour la production d’armement. Les stocks de cycles dans les usines, chez les grossistes et dans les magasins s’avérèrent insuffisants et les citoyens furent priés de remettre leur vélo moyennant un dédommagement comparable au prix d’achat. Cependant personne ne céda son deux-roues de bon gré. L’occupant saisit alors les vélos dans les garages, lors de compétitions sportives, dans la rue et dans des maisons choisies au hasard. Quiconque était pris en possession d’un vélo était passible d’une peine de prison de six mois ou d’une amende de mille florins.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands réquisitionnèrent plusieurs milliers de vélos.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands réquisitionnèrent plusieurs milliers de vélos.© «Nationaal Archief», La Haye.

En 1943, les Pays-Bas ne comptaient plus que deux millions de vélos, à peine. Les vélos restants étaient défectueux et en fait inutilisables avec leurs pneus en bois, mais montrèrent leur utilité comme baudets pendant les «voyages de la faim» des dernières années d’occupation. À la libération de 1945, les Pays-Bas étaient face à une pénurie de vélos. Il existait un énorme besoin de bicyclettes – avoir le vent dans les cheveux et aller dans la direction de son choix était synonyme de liberté ultime. Les fabricants néerlandais de cycles relancèrent leur production et, dans le cadre du Plan Marshall, arrivèrent à grande échelle des vélos en provenance des pays alliés. Les Pays-Bas purent rapidement aller à nouveau de l’avant. En 1947, plus de la moitié des banlieusards était de nouveau en possession d’un vélo.

À partir des années 1950, la valeur accordée au vélo diminua. Après le redressement, les Néerlandais étaient plus prospères et se tournaient vers des produits de consommation luxueux comme un téléviseur, un lave-linge, un cyclomoteur ou une auto. Par ailleurs les vols de vélos augmentèrent, ce qui fit qu’on préférait un vélo d’occasion à un bon modèle tout neuf. En 1965, le Witte Fietsenplan (Projet vélo blanc) fut présenté par une organisation progressiste, qui avait pour but de supprimer le vol. Dans la capitale, des vélos, bien collectif, seraient mis à disposition gratuitement, sans cadenas. Tout le monde pouvait utiliser les deux-roues puis les laisser pour le suivant. Après un test raté, le projet ne fut jamais réalisé, mais il a laissé le germe des systèmes de vélos partagés d’aujourd’hui comme les ov-fietsen présents dans les gares et les swapfietsen populaires chez les étudiants.

Grâce à des développements sociétaux et technologiques, de nouvelles formes et fonctions du vélo apparaissent encore. Les Néerlandais possèdent en moyenne 1,3 vélo et effectuent 300 trajets par an. À chaque âge de la vie, ils adoptent un autre vélo: du tricycle jusqu’au vélo électrique. Et avec chaque modèle ils élargissent leur horizon – vent contraire et vent favorable. Comme mon grand-père Kees le fit jadis et comme je le fais à mon tour. Aux Pays-Bas, le vélo est beaucoup plus qu’un simple moyen de transport. Il est le symbole de la liberté et de la démocratie.