Vertige des hauteurs ou peur du vide? «Dette d’oxygène» de Toine Heijmans

Lauréat du prix Médicis Étranger en 2013 pour son roman En mer, Toine Heijmans fait paraître un troisième ouvrage en traduction française. Mêlant fiction et non-fiction, Dette d’oxygène s’aventure sur les sommets de l’Everest.

Seul avec ses souvenirs et ses fantômes, un homme ayant la cinquantaine affronte le vide sur un sommet haut de 8 188 mètres. En face de l’Everest, il s’adonne à des pensées sombres, voire cyniques, qu’il ponctue de descriptions poétiques du paysage, de flashbacks et de réflexions philosophiques. Sa solitude est palpable. Il y a quelque chose de mystérieux qui plane…

Le lecteur qui, dès la neuvième page, bute sur une phrase énigmatique telle «Le soleil sera puissant, il me rendra plus visible. Je fixe les sommets qui me regardent tous, et je dois les convaincre que cette décision était la bonne», saisit que l’heure est grave, mais s’interroge sur le comment et le pourquoi. Walter, narrateur et personnage principal de Dette d’oxygène, semble osciller entre défaitisme et nostalgie. Est-ce la conséquence d’une dépression nerveuse ou d’un manque d’oxygène dû à l’altitude? Les bribes de réponses à la question concernant l’état psychique et physique de Walter se trouvent éparpillées dans le texte. C’est seulement vers la fin du livre que le lecteur commence à se faire une idée. Et pour vraiment connaître la chute à laquelle font allusion les phrases citées ci-dessus, le lecteur est obligé de revenir au début du roman. Encore faut-il comprendre que l’étrange dernier chapitre intitulé «7 620 mètres» et ne contenant aucun texte renvoie au début du livre.

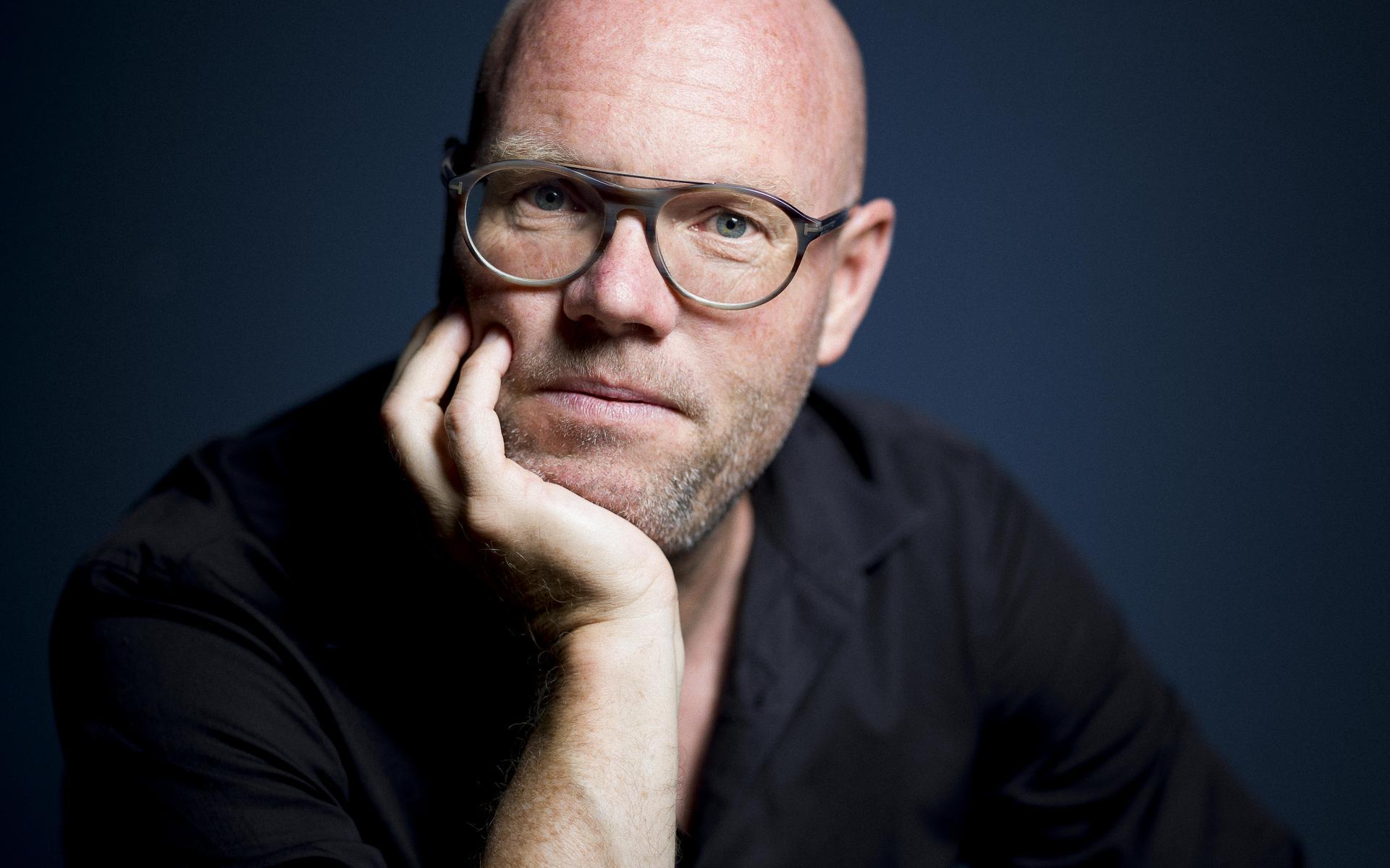

Après En mer, qui a obtenu le prix Médicis Étranger en 2013, et Pristina, Dette d’oxygène, qui a reçu le prix des Libraires néerlandais en 2022, est le troisième roman traduit en français de l’écrivain et journaliste néerlandais Toine Heijmans (°1969). Depuis 1995, Heijmans pratique le journalisme à plusieurs niveaux: il écrit des chroniques pour le quotidien de Volkskrant et publie régulièrement des ouvrages de non-fiction basés sur ses enquêtes journalistiques.

Toine Heijmans

Toine Heijmans© M. Doomernik

Heijmans ayant lui-même pratiqué l’alpinisme pendant longtemps, ce livre trouve son inspiration dans sa propre expérience. Il fait en effet profiter pleinement le lecteur de sa connaissance de la technique et de l’histoire de l’escalade. Ainsi présente-t-il dans ce roman quelques escaladeurs entrés dans l’histoire: Edward Whymper, qui a été le premier à gravir le Cervin en 1865, et Edmund Hillary et Tenzing Norgay, les premiers à avoir réussi l’ascension de l’Everest en 1953. Mais aussi Alison Hargreaves, la première personne à gravir l’Everest en solitaire et sans oxygène d’appoint (1995).

Actuellement, la haute montagne est une tout autre histoire. À l’Everest notamment, écrit Heijmans, le «camp de base est devenu un lieu de divertissement». À travers le narrateur Walter, il porte un regard critique sur les groupes de touristes et notamment les Chinois pour qui l’ascension de l’Everest est devenue une sortie d’entreprise. Tous, écrit-il, se servent des sherpas népalais qui font le gros du travail de préparation des camps et descendent sur leurs épaules –littéralement!– la merde des touristes pour que la haute montagne reste attractive.

Heijmans porte un regard critique sur les groupes de touristes pour qui l'ascension de l'Everest est devenue une sortie d'entreprise

Parallèlement au développement de l’escalade sportive depuis le XIXe siècle, Dette d’oxygène nous raconte au rythme de flashbacks les trente ans d’amitié entre les grimpeurs Lenny et Walter. Ceux-ci se sont rencontrés dans les années 1980, dans une ville estudiantine qui fait penser à Nimègue. Sur un pilier du pont, Lenny y a enseigné à Walter la technique de base de l’escalade. Ensemble, ils ont lu et relu les biographies d’alpinistes qu’avait collectionnées Lenny.

Passionnés, ils abandonnent leurs études et s’installent à Chamonix, où commence leur véritable histoire de montagne. Ils y trouvent du travail, escaladent le weekend dans les Alpes et se rendent célèbres en effectuant un sauvetage spectaculaire, événement largement diffusé par la presse. À la recherche de sommets plus hauts, ils partent régulièrement dans l’Himalaya, toujours ensemble. Jusqu’au moment où Lenny devient père de famille, retourne aux Pays-Bas et abandonne l’escalade.

Walter, en revanche, qui, sans trop se l’avouer, se sent trahi par son ami, reste guide à Chamonix, continue à publier au sujet de la haute montagne et reste fidèle à l’escalade. Dorénavant, et jusqu’au jour où nous faisons sa rencontre sur un sommet de l’Himalaya, il grimpe seul. Il se raconte à lui-même qu’il s’agit d’un choix, que de toute façon on est seul à la montagne, même quand on forme une cordée. Plus jamais il n’accepte de s’attacher –dans les deux sens du terme– à une autre personne. Walter devient aigre et solitaire; à ses yeux, il s’agit simplement d’une adaptation à la loi de la haute montagne.

Cependant, au fond de sa mémoire se trouve le souvenir d’une nuit de tempête où Lenny a été en danger. Lui, Walter, paralysé d’angoisse, était resté dans son sac de couchage, tandis que, au prix de trois doigts gelés et amputés, un autre grimpeur, Bart, a dû sauver Lenny. Jamais les trois n’en ont parlé par la suite; Walter se disait que tout allait bien, que les règles de la montagne n’étaient pas celles de la société… Mais l’histoire que l’on se raconte ne correspond pas forcément à la vérité.

Des dizaines d’années plus tard, sa lâcheté du moment le rattrapera. Son inconscience a dû mobiliser les gros moyens pour se frayer un chemin: lors d’une escalade solitaire, le spectre de Bart l’accompagne et le ramène à la nuit de jadis. Enfin, Walter entrevoit la possibilité que ce soit peut-être lui qui avait en premier trahi son ami. Ce sera à la suite d’un choc d’un autre ordre –dont je ne vous explique pas la nature– qu’il tirera des conséquences radicales de cette prise de conscience.

Soumis à la subjectivité absolue du narrateur, le lecteur a du mal à estimer l’importance des faits exposés. Tant que Walter arrive à refouler certaines vérités, le lecteur reste ignorant lui aussi. C’est au gré de la perspicacité naissante de Walter que les limites de son point de vue se manifestent au lecteur.

Il est évident qu’un texte contenant autant de subtilités, de phrases recherchées, de langage technique, de changements de style et de mises en abyme raffinées, est difficile à traduire. Néanmoins, la traductrice a su nous livrer un texte rédigé dans un langage souple et naturel, qui témoigne de précision et d’inventivité. Si l’on excepte l’interprétation de quelques mots et petites phrases, elle a relevé le défi. Les Français amateurs d’alpinisme et/ou de romans un peu «cérébraux» y trouveront certainement leur plaisir.

Quant à moi, malgré le contenu intéressant et le talent –aussi bien pour le lyrisme que pour la non-fiction– dont Heijmans fait preuve, je n’ai pas trouvé le confort que la lecture d’un roman me procure habituellement. Cela pourrait être dû à la construction trop ambitieuse du texte. À la temporalité complexe -les flashbacks dans le désordre-, au point de vue limité du narrateur et à la forme aussi astucieuse que recherchée, s’ajoute le mélange peu équilibré de fiction et non-fiction. Plus que dans le cas d’un thriller ou roman psychologique «simple», la mémoire du lecteur est mobilisée par une grande quantité d’informations, intéressantes certes, mais à peine intégrées dans l’histoire. In fine, cela détourne l’attention des indications subtiles relatives à la tragédie que vit le personnage principal. Trop souvent le fil rouge, déjà mince, part en souterrain. Le personnage principal reste un peu «théorique».

Dans ce cadre, la grande diversité entre les avis des lecteurs néerlandophones au sujet de Dette d’oxygène, variant entre enthousiasme et rejet, m’a intriguée. Le reproche d’être un roman ‘brokkelig’ (émietté) y revient souvent. J’en conclus que je ne suis pas la seule à ne pas aimer ce genre de roman construit comme un puzzle ou un jeu de piste, mais aussi qu’il existe des lecteurs qui justement adorent cela.