Victor Hugo en Belgique, plus qu’un touriste

Victor Hugo a séjourné à de nombreuses reprises en Belgique, Bruxelles ayant même été durant quelques mois sa terre d’exil. Les pérégrinations du grand écrivain romantique français l’ont bien sûr mené jusqu’en Flandre. Bien que plutôt positif, le regard qu’il porte sur le pays n’échappe pas aux clichés.

On se tromperait en voyant chez Victor Hugo un bourlingueur. Il n’est pas Loti, ni Nerval, ni Gautier. Mais il voyage. Et découvre les «pays» de France. Il découvre aussi les régions limitrophes, parmi lesquelles, la Belgique. Avec les siens. Mais aussi, suivant un rituel annuel immuable, avec sa maîtresse, Juliette Drouet. Pourquoi? Pour resserrer les liens, sans doute. Mais aussi pour «extirper» tout ce que les pierres offrent, pour voir ailleurs, tout ce qui nourrira l’imagination. Il n’en va pas autrement en Belgique, qu’il visite du sud au nord. D’ouest en est. Rien ne lui échappe.

Portrait de Victor Hugo par Achille Devéria,1829

Portrait de Victor Hugo par Achille Devéria,1829© domaine public / Wikimedia Commons

Alors, il se fait guide touristique. Et il note, il écrit. Il tient des carnets de voyages. Et il «croque», se fait illustrateur de ses découvertes et use d’encres et de gouaches, privilégiant les camaïeux de sépias. Ajoutons à cela ses avis sur les auberges, le coucher et le manger –et l’accueil des hôtesses qui tiennent la maison. Car, même en villégiature, Victor Hugo reste Victor Hugo. Il faut bien qu’il fonde sa réputation et sa conviction: «Ce qu’on appelle passion, volupté, libertinage, débauche, n’est pas autre chose qu’une violence que nous fait la vie».

Le regard d’un anthropologue

S’agissant des femmes belges, il regrette cependant leur manie de la propreté, qui ne plaide pas qu’en leur faveur: «toute la journée, toutes les habitantes, servantes et maîtresses, duègnes et jeunes filles, sont occupées à nettoyer les habitations. Or, à force de lessiver, de savonner, de fourbir, de brosser, de peigner, d’éponger, d’essuyer, de tripoliser, de curer et de récurer, il arrive que toute la crasse des choses lavées passe aux choses lavantes; d’où il suit que la Belgique est le pays du monde où les maisons sont les plus propres et les femmes les plus sales».

Il se laissera pourtant convaincre qu’«elles sont décidément fort jolies en général. Mais il paraît que les plus belles sont celles de Bruges. Un stupide livre que j’ai acheté et qui s’intitule Le Guide du voyageur en Belgique et en Hollande appelle les femmes de Bruges les circassiennes de la Belgique». Mais il avouera déçu n’y avoir vu, lors de son passage, aucune circassienne.

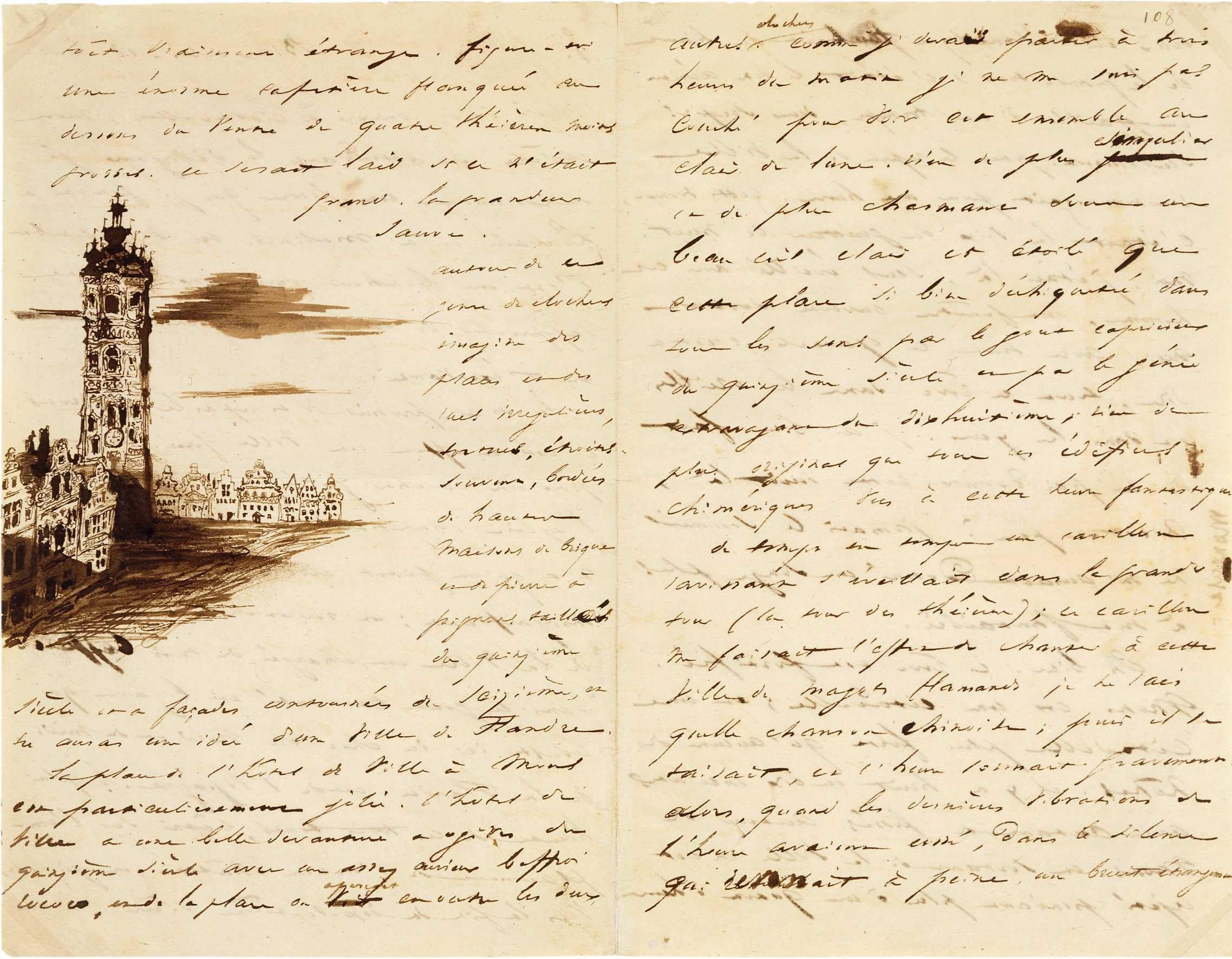

Lettre de Victor Hugo à sa femme

Lettre de Victor Hugo à sa femme© Bibliothèque nationale de France

S’il se pose en anthropologue, avec la volonté de percevoir la spécificité «flamande», c’est sans réellement donner l’impression qu’il y a perçu un pays flamand, distinct d’un pays français de langue. Il faut dire que, dans la jeune Belgique qu’il visite, si l’usage des langues connaît une frontière, elle est plus sociale que linguistique, fixée entre les dialectes du peuple et le français de la bourgeoisie. Et quand il écrit «flamand», il veut dire «belge».

Le 26 février 1852 à sa femme, il écrit: «Vrai, tous ces belges sont charmants. Moi, je les aime fort, ces bons belges». Mais il a aussi quelques élans baudelairiens, sans coup férir: «les Flamands ont l’air endormi toute l’année».

Plus tôt, le 18 août 1837, il était allé d’un: «Je bois de la bière comme un flamand. La bière de Louvain a un arrière-goût douceâtre qui sent la souris crevée». Mais à Bruxelles, il n’y tient plus: «Je ne m’accoutume pas non plus à ce qu’on boit ici. Rien de nauséabond comme ce faro et ce lambic». Et le vin de Belgique ne sauve pas l’affaire: «il sent la violette. Il y entre plus d’iris que de raisin».

S’agit-il de «laisser parler les belges autour de lui?» «J’admire comme ils parlent flamand en français. Ils ont un “n’est-ce pas?” qu’ils mettent à toutes les sauces. Les femmes disent “ce n’est-ce pas?” avec beaucoup de grâce.»

S’agit-il de lire le journal? Las, à Gand, le 28 août 1837: «j’ai voulu les lire, ce sont les journaux du cru, ils sont tout tapissés de vers néerlandais. C’est fort agréable à l’œil. On croirait des dessins de cailloux et de rocailles dans une grotte rococo. La grotte, c’est le messager de Gand».

Illustration de Cosette par Émile Bayard pour Les Misérables

Illustration de Cosette par Émile Bayard pour Les Misérables© domaine public / Wikimedia Commons

Entre 1837 et 1871, il aura séjourné en Belgique à quatorze reprises, pendant près de mille jours. Dans ses destinations, au sud du pays, on pointera spécialement Waterloo. Car le lieu est pour lui symbolique de l’horrible défaite, celle de Napoléon en 1815. C’est là aussi qu’il termine Les Misérables: «Fin. Mont-Saint-Jean, 30 juin 1861. 8½ du matin» acte-t-il au bas du manuscrit.

Exils et honneurs à Bruxelles

Il y a bien sûr Bruxelles, qui sera lieu de tourisme et de consécration, mais aussi terre d’exil.

Son regard de touriste le laisse tout «ébloui de Bruxelles, ou pour mieux dire de deux choses que j’ai vues à Bruxelles: l’hôtel de ville, avec sa place, et Sainte-Gudule», ainsi qu’il l’écrit à sa femme le 17 août 1837. Mais il lui arrivera d’avoir la plume assassine, voyant dans Bruxelles «la ville de la contrefaçon». D’ailleurs, il note, avec une certaine mauvaise foi, qu’«[i]l y a des gamins comme à Paris», et, comme pour avoir raison, que «la petite rivière qui passe à Bruxelles s’appelle, pas tout à fait la Seine, mais La Senne».

Ses moments d’exils y seront forcément moins légers.

Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte est président de la République élu. Devant son incapacité à obtenir la prolongation de son mandat, il s’impose par la force et proclame le Second Empire. Au cœur de la résistance d’une «poignée d’hommes et du droit», contre «une armée et le crime», Victor Hugo. Sa tête est mise à prix.

En exil à Bruxelles, Victor Hugo habite au 27 de la Grand-Place.

En exil à Bruxelles, Victor Hugo habite au 27 de la Grand-Place.© EmDee / Wikimedia Commons

Alors, quand Jacques-Firmin Lanvin «compositeur d’imprimerie à livres» arrive à Bruxelles, le 12 décembre au matin, c’est en réalité Victor Hugo qui débarque. Juliette Drouet a organisé son exfiltration, par train. Il s’installe 31, rue de la Violette, avant l’appartement de la Grand-Place, au premier étage du 27. Juliette suivra, le lendemain, et s’installera Galerie des Princes, 11bis passage Saint-Hubert. Même en exil, il n’oublie pas les convenances.

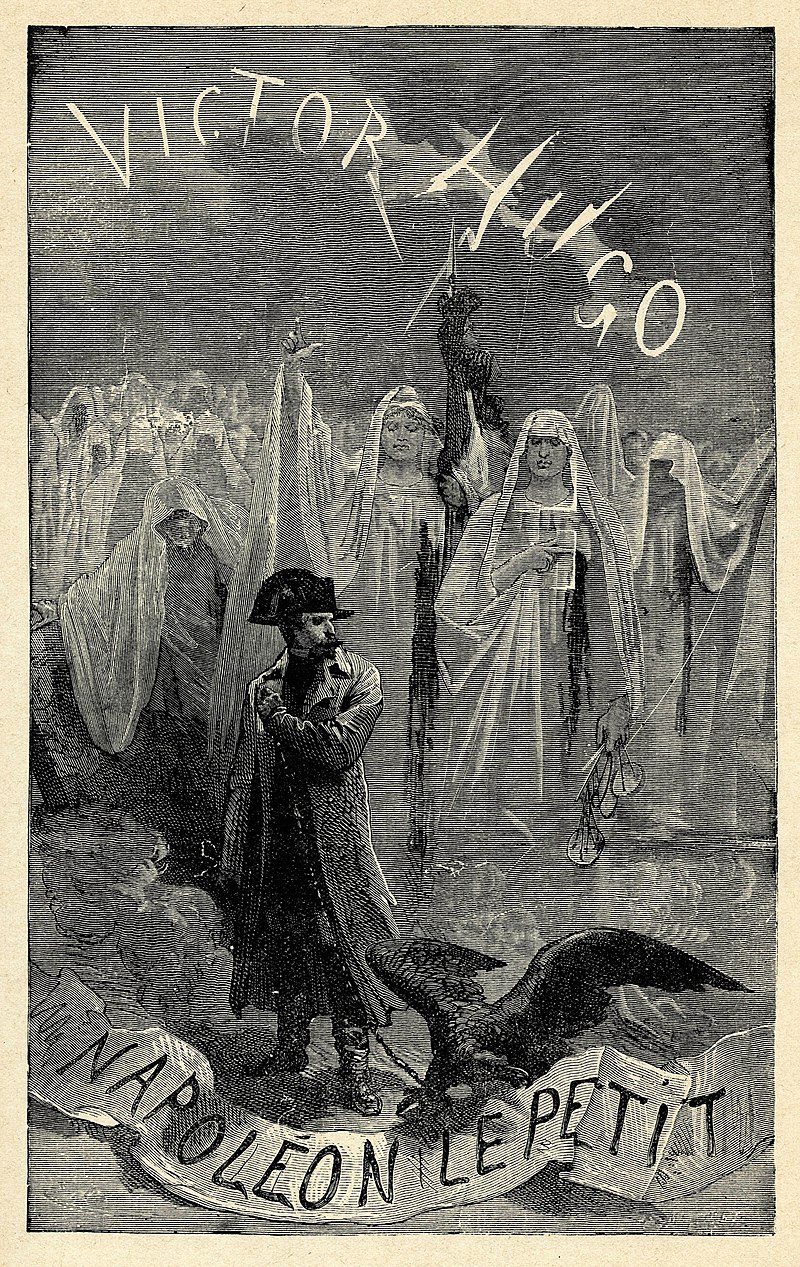

Première de couverture de l'édition de 1922 de Napoléon le Petit

Première de couverture de l'édition de 1922 de Napoléon le Petit© domaine public / Wikimedia Commons

Mais il ne compte pas se taire et il écrit Napoléon le Petit, «un cri». Comme il «ne veut pas causer d’embarras par [sa] présence en Belgique», il décide un nouvel exil, via Anvers et Londres, jusqu’à Jersey, le 5 août de l’année suivante. Un exil de près de 20 ans.

Il y a cet autre refuge, dans cette ville que, finalement, il aime bien. Il est rentré en France, mais il est à Bruxelles pour régler la succession difficile de son fils, Charles, qui y vit avec sa famille, place des Barricades, la bien nommée, tandis que la répression de la Commune s’abat sur Paris, fin mai 1871.

À Bruxelles, le gouvernement belge veut empêcher l’afflux de réfugiés parisiens. Alors Hugo proteste: «cet asile, que le gouvernement belge refuse aux vaincus, je l’offre. Où? À Bruxelles, place des Barricades, n°4.» Ce qui lui vaudra, après quelques incidents, d’être expulsé. «Je me sens le frère de tous les hommes et l’hôte de tous les peuples,» écrira-t-il.

Dessin de F. Lix représentant Victor Hugo et Alexandre Dumas partant d'Anvers le 1er août 1852.

Dessin de F. Lix représentant Victor Hugo et Alexandre Dumas partant d'Anvers le 1er août 1852.© domaine public / Wikimedia Commons

Entre les deux, un événement bruxellois hugolien. Le «Banquet des Misérables» que les éditeurs d’Hugo, Lacroix et Verbroeckhoven, avaient organisé en l’honneur du grand homme, à l’occasion de la publication de l’œuvre. Il l’avait terminée un an plus tôt à Waterloo, on s’en souvient. Pour cette célébration grandiose, il y avait 80 invités et Hugo était flanqué du bourgmestre de Bruxelles, André-Napoléon Fontainas, et du président de la Chambre, à la table d’honneur. Nous étions le 16 septembre 1862.

Mais il est temps d’évoquer les principales villes flamandes que Victor Hugo visitera.

«Épuisé d’admiration»

À Gand, «une espèce de Venise du Nord», il fait un discours sur la manière d’être touriste: «Pour moi, il y a deux façons de voir une ville, qui se complètent, l’une par l’autre: en détail d’abord, rue à rue, maison à maison; en masse, ensuite du haut des clochers. De cette manière on a dans l’esprit la face et le profil de la ville».

La Madone de Bruges ou Vierge et l'Enfant de Michel-Ange est conservée depuis le XVIe siècle dans l'église Notre-Dame de Bruges.

La Madone de Bruges ou Vierge et l'Enfant de Michel-Ange est conservée depuis le XVIe siècle dans l'église Notre-Dame de Bruges.© Elke Wetzig / Wikimedia Commons

À Anvers, il va «de Rubens en Van Dyck», «épuisé d’admiration et de fatigue».

À Bruges, église Notre-Dame, devant la «Madone» de Michel-Ange, «chef-d’œuvre miraculeux», il croit voir Napoléon enfant, car il «avait dû ressembler à cet enfant-là».

«Ypres est une ville que j’aimerais habiter» écrit-il. Compliment unique qu’il complète de la constatation admirative des signes d’un pays commun avec la France: «C’est une sorte de rencontre inattendue de la Flandre et de la Normandie». Il pointe là ce qu’il développera à plus d’une reprise: le caractère à ses yeux éminemment français de la Belgique, au point d’en souhaiter le rattachement à la France.

Mais à Ostende «Il n’y a rien». «Il n’y a rien à Ostende, pas même des huîtres»… Encore découvre-t-il les dunes: «l’océan est une plaine, en effet, et la terre est une mer». Mieux, il y a les bains de mer, où l’on voit les femmes, vêtues d’une «simple chemise d’étoffe de laine fort légère qui descend jusqu’à la cheville, mais qui, mouillée, est collante, et que la vague relève souvent. Il y avait une jeune femme qui était fort belle ainsi, trop belle peut-être». Décidément, tu pousses le bouchon un peu loin, Victor.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.