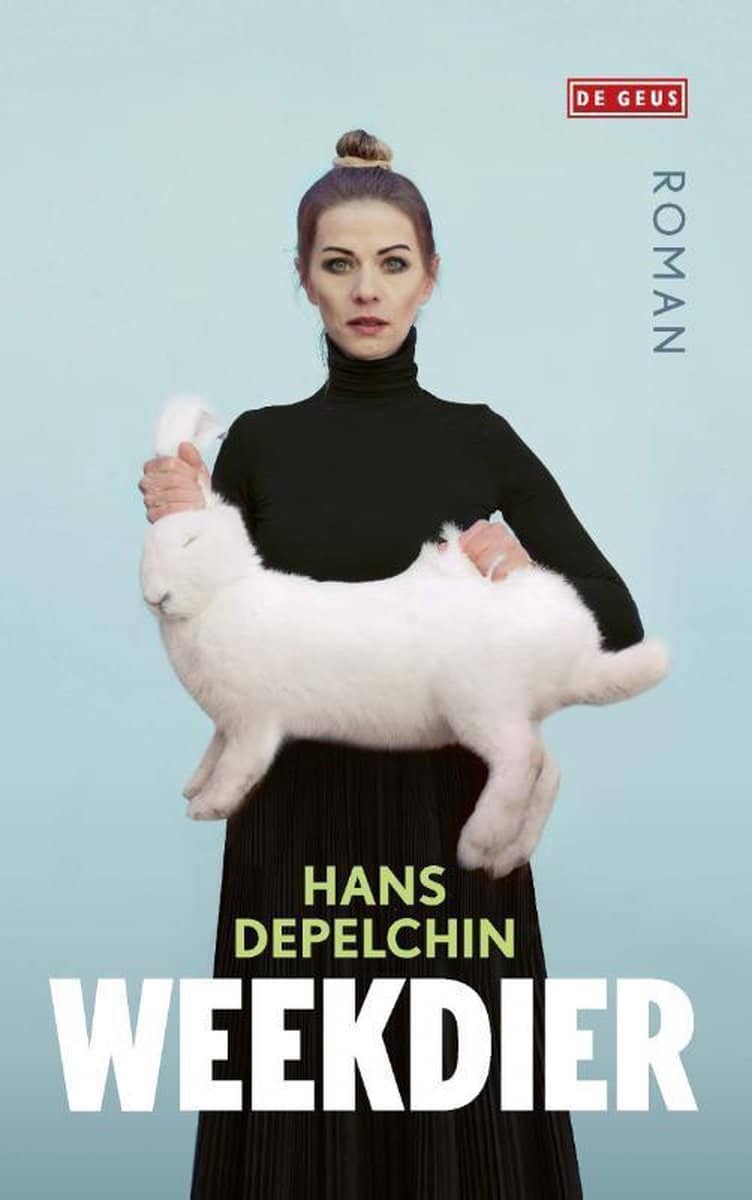

«Weekdier» de Hans Depelchin: en quête de libération par l’art et le sexe

C’est une troupe étrange et bigarrée que forment les artistes réunis par Hans Depelchin dans son premier roman Weekdier

(Mollusque). Tous sont à un carrefour de leur vie.

Dans une cave qui sent l’enduit et le chien mouillé, un groupe d’artistes se réunit pour une sorte de rituel d’adieu. Il est question d’une urne, dont le créateur est assis fièrement dans le public. Une actrice nue à la peau laiteuse et aux seins compacts est assise sur scène, tandis qu’un pianiste joue derrière elle de façon mécanique. On projette des photos, dont le photographe s’agite lui aussi dans le public sur une chaise bancale.

Hans Depelchin

Hans Depelchin© Pablo Cepeda

L’assistance, uniquement composée d’habitants de l’avenue de la Libération, dans le quartier branché des musées, s’attendait à un genre de happening, un événement festif, si possible avec pléthore de petits fours et plus encore de boissons. Elle ne s’attendait certes pas à cette cérémonie dramatique aux allures d’obsèques. Des obsèques qui, en plus, ne se déroulent pas tout à fait comme prévu.

Le prologue de Weekdier contient déjà tous les ingrédients qui seront déployés par le jeune écrivain Hans Depelchin (Ostende, 1991) dans les pages suivantes: des passages oniriques relevant presque du réalisme magique, mettant en scène des artistes qui cherchent désespérément quelle sera la prochaine étape dans leur carrière ou leur vie privée. Ils cherchent par le biais de projets artistiques bizarres, ou à travers le sexe, ou parfois même par une combinaison des deux. Ils se trouvent à un carrefour de leur vie: une partie de l’avenue de la Libération doit en effet être rasée, d’où cet adieu dans la cave.

Non pas que ces résidents artistes nourrissent un lien étroit les uns avec les autres. La seule chose que la plupart d’entre eux aient en commun, c’est d’avoir des critiques de leur travail accrochées au mur. Ces articles ont été rédigés par Mathilde Beckers, professeure blasée dans l’enseignement artistique qui, dans ses temps libres, collabore aux pages culturelles d’un journal sérieux. Bien entendu, Mathilde vit elle aussi dans l’avenue de la Libération. Mais si elle écrit sur ses voisins, elle n’en a jamais rencontré un seul.

Depelchin sait être très drôle, mais n’hésite pas à effleurer des points sensibles de sa plume acérée

Dans les chapitres suivants, nous découvrons de plus près chacun de ces artistes et leurs luttes personnelles. Et bien sûr, leurs vies s’entremêlent, certains événements se recouvrent, ne serait-ce que parce que les habitants du côté pair surveillent attentivement ceux du côté impair, et vice-versa. Chaque côté de la rue a même son propre café: l’un plus populaire, l’autre plus jazzy et tendance. Et dans ces bistrots, ils spéculent sur le côté de la rue qui devra disparaître.

Depelchin passe avec fluidité d’une perspective à l’autre, sait être très drôle par moments et n’hésite pas à effleurer des points sensibles de sa plume acérée. Comme l’hypocrisie de l’actrice libérée qui vit avec une sorte de Mia Doornaert au masculin, un macho qui commet les articles les plus réactionnaires du journal sans se soucier des cercles «éveillés» que fréquente sa petite amie. Elle est enceinte, mais ne sait pas de qui, ayant pris par sécurité un amant plus progressiste.

Il y a aussi un sculpteur qui fait inscrire noir sur blanc dans ses contrats qu’il peut baiser ses modèles, tandis que sa copine joue les secrétaires et réceptionnistes un étage plus bas. Enfin, il y a ce pianiste bisexuel qui tâche d’entretenir une relation avec une fille et son demi-frère, sans que ces derniers soient au courant l’un pour l’autre.

Depelchin émaille son récit de références à des classiques tels que La maison de poupée du dramaturge norvégien Henrik Ibsen (ce texte est un fil rouge additionnel dans l’histoire) ou les œuvres du sculpteur et peintre suisse Alberto Giacometti. Cela donne parfois au roman quelque chose d’inutilement intellectualisant, même si, heureusement, Depelchin revient en général assez vite à l’essentiel: un tableau de mœurs de jeunes gens à la fin de la vingtaine, qui se demandent à quoi ressemblera la prochaine étape de leur vie.

Leur quête de liberté absolue, à laquelle ils aspirent tant, se heurte à toutes sortes de limites bourgeoises, auxquelles ils tentent de trouver une issue. Mais parfois cela dépend seulement du côté de la rue où l’on habite: on n’a guère de prise sur tout dans la vie, pas même les artistes.

Le premier roman de Depelchin est une œuvre riche et ambitieuse. L’écrivain a par ailleurs déjà quelques kilomètres au compteur en tant que collaborateur pour des magazines littéraires tels que Het Liegend Konijn, Kluger Hans et DW B. Cette expérience transparaît dans sa première œuvre, de même que ses études de philologie et littérature moderne. Tout cela donne un roman foisonnant, où le plaisir d’écrire est manifeste et dans lequel Depelchin envoie d’une main ferme ses âmes égarées à la cave. Prêtes pour la démolition, ou la résurrection.

Extrait de Weekdier de Hans Depelchin

p. 265-267

Le buzz de l’interphone. Siffer pousse sur le bouton rouge et entend la voix de Greet, aiguë, impersonnelle.

«Jasmine à la réception.

— Qui?

— Jasmine Van Dam. Elle te connaît.»

Siffer se gratte le bouc, fourrage dans ses cheveux, réfléchit, regarde la fille nue assise sur le tapis au milieu de son atelier, ses yeux sombres écarquillés, ses cheveux blonds, presque blancs, une jeune Audrey Tautou à la coiffure décolorée: le même regard mutin, les lèvres aussi avides, celle du dessus plus contractée que celle du dessous, les cils longs et dangereux.

La bouche de la fille s’ouvre et elle sourit, dévoilant une dentition impressionnante qui le surprend, presque comme des bas blancs sous une lumière noire. Elle est maigre et dispose d’une toison pubienne fournie, dont les boucles enthousiastes franchissent allégrement les limites du triangle réglementaire, en direction d’un nombril qui forme un bouton au lieu d’une cavité.

Ses mamelons sont raides des promesses qu’elle n’a pas encore pu tenir, mais qui piaffent sous sa peau du désir d’être honorées, un doux frisson d’impatience. En tailleur, le dos droit comme un bouddha.

Elle a tout ce qu’il faut, mais Siffer n’est pas encore sûr. Il ne sera certain que lorsque le oui sera prononcé et que cette journée de test sera passée.

Siffer n’aime pas être interrompu par sa réceptionniste. Normalement, Greet ne le fait qu’en cas d’urgence, par exemple si la police se présente à la porte. Et même alors, elle parvient en général à se débarrasser toute seule des importuns. Siffer n’a rien à cacher, tant s’en faut, mais il n’aime pas les curieux. Il veut pouvoir faire son travail en toute sérénité. Cela n’a rien à voir avec du commerce, il n’est question que d’une conviction et d’une quête. Sa méthode touche à l’essence même de la vie.

Quand Siffer ne travaille pas, Greet est son amoureuse. Au fil des années, ils ont appris que tout est possible, tant qu’on sépare bien les choses, qu’on les structure, qu’on les coule dans un planning. Tout ce qui n’entre pas dans le canevas doit être évité. Celui qui sort du programme sort de l’accord, sort de la relation, sort et ne peut plus jamais revenir. Greet et Siffer ne veulent pas sortir, donc ils respectent le programme. La paix des ménages, le cadre prévisible et rassurant d’un document Excel.

«Greet, je travaille.

— Je ne te dérangerais pas si ce n’était pas urgent.

— Elle n’a qu’à revenir une autre fois.

— La nana n’est pas commode…»

Puis, en chuchotant: «Elle a déchiré toutes les pages de ton catalogue. Elle n’est jamais venue ici. Je ne reconnais pas son visage. Normalement, je reconnais toujours les visages.»

L’odeur de colle à tapisser s’insinue brutalement dans les narines de Siffer. Il regarde le seau en fer dans lequel il prépare le mélange. Cela fait longtemps qu’il n’avait pas tourné.

La fille mal à l’aise s’agite sur le tapis, comme un compotier qui serait tombé par terre sans se casser et oscille gracieusement sur son pied jusqu’à se stabiliser. Elle tourne la tête vers les vasistas, les rideaux clairs qui laissent filtrer une impression de jour orange, puis joint les deux mains sur la nuque. Elle feint de ne pas remarquer le regard de Siffer. Elle fait mine de se comporter comme si elle était seule. Elle est insupportable.

Elle a dans le dos le soutien d’une armée de sculptures de toutes les formes et postures, à différents stades d’élaboration. Mnémosyne de II à X, aucune totalement achevée. Mnémosyne, mère des Muses, protectrice de la langue et du souvenir, qui a le pouvoir d’effacer la mémoire de l’homme.

La fille regarde à nouveau devant elle et contemple l’établi fixé à la manière d’une longue étagère sur toute la largeur du mur opposé. Là, pas de désordre: marteau et burin reposent comme un couteau et une fourchette, sagement l’un à côté de l’autre, prêts à se planter quelque part. Au-dessus de l’établi est accrochée une critique découpée d’un journal. Dans le coin se trouve le terrarium dans lequel Manzoni va et vient nerveusement, sous une lueur bleue qui fait plutôt penser aux aquariums. La fouine a faim et gratte de façon agaçante de ses petites pattes contre la vitre.